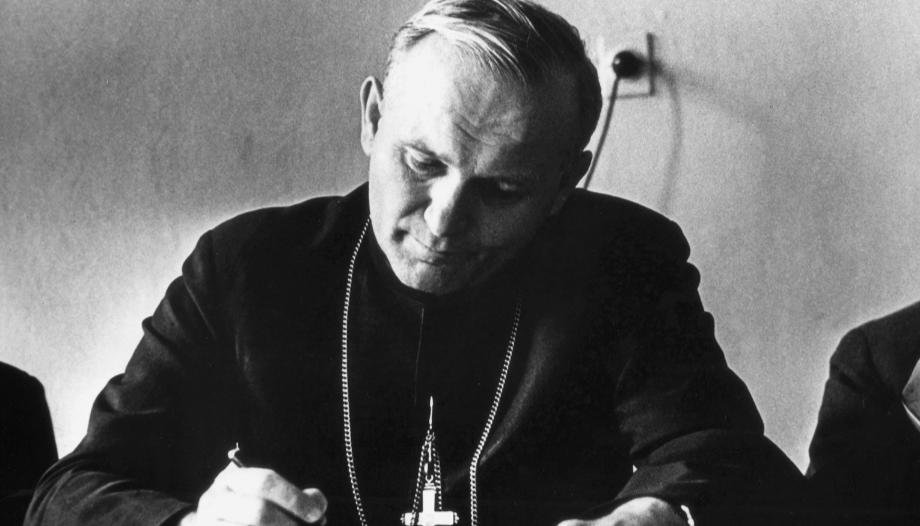

Zum ersten Jahrestag der Dritten Bischofssynode bringen wir für PALABRA die Aussagen von Kardinal Wojtyła, dessen herausragende Leistung auf der Synode als Vertreter des polnischen Episkopats bekannt ist.

Der Kardinalerzbischof von Krakau, Erzbischof Karol Wojtyła, hat freundlicherweise auf ein Interview mit dem Direktor von "CRIS", Joaquín Alonso Pacheco, geantwortet.

Der Kardinal bezieht sich nicht nur auf die auf der Synode diskutierten Themen, sondern spricht auch über die Situation der Kirche in Polen, wo die Priester trotz verschiedener Schwierigkeiten ein bewundernswertes Zeugnis ihres priesterlichen Gewissens ablegen.

-Polen ist eines der Länder, in denen in den letzten Jahren die Zahl der Priesterberufungen am stärksten zugenommen hat. Dabei spielt das Priesterbild, das sich die polnischen Bürger von ihrer Kirche wünschen, zweifellos eine wichtige Rolle. Könnten Sie, Monsignore, erläutern, welche Erwartungen die Kirche in Polen in dieser Hinsicht hat?

-Zunächst muss ich sagen, dass wir es der letzten Bischofssynode verdanken, die das Nachdenken über das Thema des Amtspriestertums intensiviert und systematisiert hat, dass dieses Nachdenken die ganze Kirche erreicht hat, von den Bischofskonferenzen bis zu den Ortskirchen und allen Gläubigen. Wir haben also einen der grundlegenden Punkte des Gewissens der Kirche berührt. In diesem von der Synode neu belebten Gewissen der Kirche stellt sich auch das Problem der Erwartungen der Katholiken an die Gestalt des Priesters, soweit es Polen betrifft.

Es stimmt, dass der erzwungene Mangel an katholischen Organisationen in unserem Land uns oft daran gehindert hat, in der Vorbereitungsphase der Synode alle Bereiche der Laien zu konsultieren; andere Ereignisse haben es uns jedoch ermöglicht, ihre Gefühle zum Problem des Priestertums direkt zur Kenntnis zu nehmen. Die Feier des fünfzigsten Jahrestages der Priesterweihe von Paul VI. im Jahr 1970, die in Polen besonders intensiv erlebt wurde; Jahrestag der Befreiung von 250 Priestern aus den Konzentrationslagern von Dachau und im vergangenen Jahr die Vorbereitung der Seligsprechung von Maximilian Kolbe - dem katholischen Priester, der in Auschwitz sein Leben für das eines Familienvaters gab - bedeuteten für unsere Gläubigen eine Art geistige Einführung in die Synode und für uns eine Gelegenheit festzustellen, dass die Gestalt des Priesters im Zentrum des Gewissens der Kirche in Polen steht.

Die Antworten, die unsere Priester im vergangenen Frühjahr auf die vom Sekretariat der Synode in der Vorbereitungsphase gestellten Fragen gegeben haben, beweisen genau dies. Ihre Antworten stehen im Einklang mit diesem Gewissen, d.h. sie definieren die Gestalt des Priesters nach ihren eigenen Überzeugungen und gleichzeitig nach den konkreten Forderungen des ganzen übrigen Gottesvolkes. In Polen ist es eine tröstliche Tatsache, dass es eine enge Beziehung zwischen der konkreten priesterlichen Existenz - dem Selbstverständnis des Priesters - und den Forderungen des lebendigen Glaubens der Kirche - dem Sensus Fidei des Volkes Gottes, zu dessen Dienst er berufen wurde.

Aus diesen Antworten lässt sich ableiten, dass sich für die polnischen Katholiken das Problem des Priesters hauptsächlich um den Moment der priesterlichen Berufung dreht. Sie wird zu Recht als eine ganz besondere persönliche Berufung Christi gesehen, die übernatürliche Fortsetzung des Rufes, den Jesus an die Apostel gerichtet hat. Alle Gläubigen bemühen sich in den verschiedenen Formen des christlichen Lebens, ihr Leben gemäß der besonderen Absicht Gottes zu führen, die in der Taufe enthalten ist, aber die priesterliche Berufung wird mit Recht in ihrer ganzen Besonderheit verstanden. Zu dieser neuen "Komm und folge mir". Die Berufung Christi, die von Christus imperativ ausgesprochen wird, antwortet in der Sensibilität unserer Gläubigen auf die Gewissheit, dass dem persönlichen Charakter einer solchen Berufung eine totale Hingabe der Person folgen muss. Kurzum, der Ausdruck, mit dem der Hebräerbrief den Priester beschreibt, wird buchstäblich gelebt: ex hominibus assumptus (Heb 5, 1).

Dies erklärt, warum die Seminare trotz objektiver Schwierigkeiten von allen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden und ausschließlich dank der Spenden der Gläubigen aufrechterhalten werden, und es erklärt auch die außerordentliche Beteiligung, mit der - vor allem in den Provinzgemeinschaften, aber auch in den großen Städten - die Priesterweihen und die Feier der ersten Messen begangen werden.

Wir können das Modell des paulinischen Textes weiter verwenden, um einen zweiten wichtigen Aspekt dieses Bewusstseins der polnischen Gläubigen in Bezug auf das Priestertum zu veranschaulichen: pro hominibus constituitur. Die Gläubigen sehen im Priester den Stellvertreter und Nachfolger Christi, der bereit ist, jedes persönliche Opfer für das Heil der ihm anvertrauten Seelen auf sich zu nehmen. Sie sind sich seiner sicher und schätzen vor allem seinen konkreten apostolischen Eifer und seinen unermüdlichen Opfergeist für den Nächsten, der sich im Geiste Christi vollzieht. Und gerade durch die Betonung dieser Dimensionen der priesterlichen Existenz kann meiner Meinung nach jede "Identitätskrise" überwunden werden. Der Priester ist für die Gesellschaft nützlich, wenn es ihm gelingt, alle seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in der Ausübung seines pastoralen Dienstes einzusetzen. Die Gläubigen brauchen keine Kirchenbeamten oder effiziente Verwaltungsleiter, sondern geistliche Führer, Erzieher (in meinem Volk ist man der Überzeugung, dass das Christentum unersetzliche moralische Grundsätze und erzieherische Möglichkeiten besitzt).

Um auf das Synodaldokument zurückzukommen und die polnische Situation darin widergespiegelt zu sehen, müsste man eine weitere Korrektur vornehmen: anstatt auf der IdentitätskriseIm Falle der Europäischen Union wäre es notwendig, die Identifizierung von per vitam et ministerium was gerade der wichtigste Aspekt der Art und Weise ist, wie unsere Gläubigen das Priestertum betrachten, im Lichte all dessen, was bereits von einigen konziliaren Dokumenten wie dem Lumen gentium und die Presbyterorum ordinis. Das bedeutet nicht, dass die polnischen Priester nicht mit Dankbarkeit auf die Arbeit der Synode schauen.

Gott ist es, der das Priestertum verleiht.

-In vielen westlichen Ländern, in denen die Industrialisierung zu einer Mentalität geführt hat, die zunehmend typisch für eine säkularisierte Gesellschaft ist, spricht man vom Priestertum. Teilzeit Wie sieht Ihre Eminenz dieses Problem im Zusammenhang mit dem Problem des Klerikermangels?

-Schlussdokument der Synode beantwortet diese Frage in wesentlichen Punkten. In dem Teil, der den Lehrgrundsätzen gewidmet ist, lesen wir: "Die Dauerhaftigkeit dieser lebenslangen Prägung - eine Glaubenslehre, die in der Tradition der Kirche als priesterlicher Charakter bekannt ist - zeigt, daß Christus die Kirche unwiderruflich mit sich selbst für das Heil der Welt verbunden hat und daß die Kirche selbst Christus für die Vollendung seines Werkes endgültig anvertraut ist. Der Amtsträger, dessen Leben den Stempel der vom Heiligen Geist empfangenen Gabe trägt, ist ein bleibendes Zeichen der Treue Christi zu seiner Kirche"..

In Übereinstimmung mit der gesamten Tradition hat die Synode bekräftigt, dass das Amtspriestertum als Frucht der besonderen Berufung Christi eine Gabe Gottes in der Kirche und für die Kirche ist; und gerade diese Gabe ist, wenn sie einmal vom Menschen in der Kirche angenommen wurde, unwiderruflich. In der Tat hat die Synode bekräftigt, dass "Diese besondere Teilhabe am Priestertum Christi verschwindet keineswegs, auch wenn der Priester aus kirchlichen oder persönlichen Gründen dispensiert oder aus dem Kreis des Dienstes entfernt wird"..

In der Praxis ist es die Kirche, die durch den Bischof bestimmte Personen zum Priestertum beruft und es ihnen auf sakramentale Weise überträgt, aber das darf uns nicht vergessen lassen, dass der Urheber der Gabe, derjenige, der das Priestertum eingesetzt hat, Gott selbst ist. "Durch die Handauflegung wird die unvergängliche Gabe des Heiligen Geistes mitgeteilt (vgl. 2 Tim 1,6). Durch diese Wirklichkeit wird der geweihte Amtsträger Christus, dem Priester, gleichgestaltet und geweiht (vgl. OP 2), und er wird Teilhaber an der Sendung Christi in ihrem doppelten Aspekt, nämlich dem der Autorität und des Dienstes. Diese Autorität ist nicht dem Amtsträger eigen: Sie ist Ausdruck seiner eigenen Autorität. "Exasiae (d.h. der Kraft) des Herrn, aufgrund derer der Priester eine Gesandtenmission im wesentlichen Werk der Versöhnung erfüllt (vgl. 2 Kor 5,18-20)"..

Was ist mit dem Priestertum? Teilzeit? Auch hier findet sich die Antwort im Schlussdokument der Synode. "Dem priesterlichen Dienst muss in der Regel die volle Zeit gewidmet werden. Daher kann die Teilnahme an den weltlichen Tätigkeiten der Menschen keinesfalls als Hauptzweck festgelegt werden, noch kann sie ausreichen, um die gesamte spezifische Verantwortung der Priester widerzuspiegeln".. Es geht also darum, eine angemessene Antwort auf die Frage "Was ist ein Priester?" zu geben; in diesem Zusammenhang greift die Synode die Worte des Presbyterorum ordinis: "Ohne von der Welt zu sein oder die Welt als ihr Ziel zu haben, müssen die Priester dennoch in der Welt leben. (vgl. OP 3; 17; 10; 17, 14-16). als Zeugen und Vermittler eines anderen Lebens als dieses irdische Leben (vgl. OP 3)".

Nur auf der Grundlage dieser Prämissen kann eine realistische und glaubenskonforme Lösung entstehen. Die Synode hat nicht vergessen, dass es auch in vergangenen Epochen der Kirchengeschichte Priester gegeben hat, die außerpriesterliche Tätigkeiten ausgeübt haben, aber immer in enger Verbindung mit ihrem spezifischen pastoralen Auftrag. "Um im konkreten Fall die Übereinstimmung zwischen den weltlichen Tätigkeiten und dem priesterlichen Dienst feststellen zu können, ist zu fragen, ob und in welcher Weise diese Funktionen und Tätigkeiten nicht nur der Sendung der Kirche, sondern auch den Menschen, auch den nicht evangelisierten, und schließlich der christlichen Gemeinschaft dienen, und zwar nach dem Urteil des Ortsbischofs mit seinem Presbyterium, das gegebenenfalls die Bischofskonferenz konsultiert"..

Die Entscheidung des Bischofs oder der Bischofskonferenz muss daher diese Voraussetzungen berücksichtigen. Schließlich stimmt die Synode der Ausübung von außerpriesterlichen Tätigkeiten zu, allerdings mit einigen wichtigen Präzisierungen: "Wenn diese Tätigkeiten, die normalerweise den Laien obliegen, in irgendeiner Weise durch den Evangelisierungsauftrag des Priesters selbst erforderlich sind, müssen sie mit den anderen dienstlichen Tätigkeiten in Einklang stehen, da sie unter diesen Umständen als notwendige Modalitäten des wahren Dienstes angesehen werden können. (vgl. OP 3)".

Die Synode hat daher die Verantwortung übernommen, die Kirche vor der Gefahr zu bewahren, das göttliche Geschenk des Priestertums zu entwerten. Im Einklang mit diesem Verantwortungsbewußtsein vertrete ich die Auffassung, daß das Problem des Klerikermangels in seinen richtigen Dimensionen gesehen werden muß; wir können nicht daran denken, die Schwierigkeiten, die sich aus der Quantität ergeben, durch den Verzicht auf die Qualität zu lösen. Es geht darum, den Einsatz des Priesters in der Kirche zu verbessern, ohne jedoch zu vergessen, dass nur "der Herr der Ernte Diese Gabe kann vervielfacht werden, und es liegt an den Menschen, sie mit den von ihrer Natur geforderten Dispositionen anzunehmen.

Identitätskrise?

Aus Ihren Worten kann man den Schluss ziehen, dass die Krise des Priesters vor allem auf Glaubensschwierigkeiten und das Fehlen einer echten priesterlichen Spiritualität in der heutigen Kirche zurückzuführen ist. Glauben Sie aber, dass neben dieser Krise auch eine makroskopisch entchristlichte Kultur am Werk ist? Die Synode, auf die Sie Bezug genommen haben, hat auch diesen Aspekt angesprochen; was ist Ihre Meinung dazu?

-Während der Arbeit der Synode war viel von der Identitätskrise des Priesters die Rede, wobei diese vor dem Hintergrund einer grundlegenderen Identitätskrise der Kirche selbst gesehen wurde. Bestimmte Ausdrücke scheinen mir jedoch unklar zu sein: Es ist klar, dass diese Ausdrücke nicht auf eine objektive Krise, sondern auf ein subjektives Krisenbewusstsein anspielen. Nachdem dies geklärt ist, werde ich Ihre Frage direkt beantworten. Das endgültige Dokument über den Priester vermeidet zwar den Ausdruck "Identitätskrise" - der im vorbereitenden Dokument verwendet wurde -, doch wird dieser Gedanke genau in den Punkten aufgegriffen, die eine solche Krise veranschaulichen sollen. Hier ist ein Beispiel: "Angesichts dieser Realität stellen sich manche Menschen beunruhigende Fragen: Gibt es einen besonderen Grund für das priesterliche Amt oder nicht? Ist dieses Amt notwendig oder nicht? Ist das Priestertum von Dauer? Was bedeutet es, heute Priester zu sein? Würde es für den Dienst an den Gemeinschaften nicht ausreichen, wenn es Vorsteher gäbe, die zum Dienst am Gemeinwohl berufen werden, ohne dass es einer Priesterweihe bedarf, und die ihr Amt vorübergehend ausüben?

Man kann sicherlich sagen, dass Fragen wie diese historisch im theologischen Bereich entstanden sind und sich auf theoretische Voraussetzungen berufen, die von bestimmten Theologen systematisch als Antwort auf die traditionelle theologische Methodik ausgearbeitet wurden. Sobald sie jedoch formuliert und in die kirchliche Öffentlichkeit getragen werden, sind sie Ausdruck einer tieferen existentiellen Anfechtungshaltung. In diesem Text geht es genau darum, die Genese dieser zweiten Art von Anfechtung zu rekonstruieren, und in diesem Zusammenhang bezieht er sich weiterhin auf den gesamten Bereich der zeitgenössischen Kultur: "Die oben beschriebenen Probleme, die zum Teil neu sind und zum Teil schon in der Vergangenheit bekannt waren, heute aber neue Formen annehmen, können nicht losgelöst vom Gesamtzusammenhang der modernen Kultur verstanden werden, der ihren eigenen Sinn und Wert ernsthaft in Frage stellt. Die neuen Möglichkeiten der Technik wecken eine Hoffnung, die zu sehr auf Enthusiasmus beruht, und gleichzeitig ein tiefes Unbehagen. Man kann sich zu Recht fragen, ob der Mensch in der Lage sein wird, seine eigene Arbeit zu beherrschen und sie auf den Fortschritt auszurichten"..

"Vor allem einige junge Menschen haben die Hoffnung auf den Sinn dieser Welt verloren und suchen ihr Heil in rein meditativen Systemen, in künstlichen und marginalen Paradiesen, die sich der gemeinsamen Anstrengung der Menschheit entziehen".

"Andere werden von utopischen Hoffnungen beseelt, die keinen Bezug zu Gott haben, so dass sie im Streben nach einem Zustand des totalen Eindrucks den Sinn ihres gesamten persönlichen Lebens von der Gegenwart in die Zukunft verlegen.

"Auf diese Weise werden Aktion und Kontemplation, Bildung und Erholung, Kultur und Religion, die immanenten und transzendenten Pole des menschlichen Lebens, völlig voneinander getrennt".

Das Problem ist folgendes: Ist diese Diagnose gerecht? Oder besser: Erklärt sie wirklich alles? Das heißt, ist sie wirklich auf den Kontext der zeitgenössischen Kultur zurückzuführen? Mitglieder des polnischen Episkopats, die mit den Schwierigkeiten der Nachkriegszeit in Berührung kommen, sind geneigt zu argumentieren, dass das Dokument eine Reihe von Symptomen verallgemeinert, die für die technologisch entwickelte westliche Welt charakteristisch sind; die Situation der Kirche in anderen Ländern weist ganz andere Aspekte auf.

Das Leben des Glaubens.

Die Synode hat diese Realität sicherlich nicht ignoriert: "Wir wissen, dass es verschiedene Teile der Welt gibt, in denen dieser tiefgreifende Kulturwandel noch nicht spürbar ist, und dass die oben genannten Themen nicht überall, nicht von allen Priestern und nicht unter denselben Gesichtspunkten angesprochen werden".

In Polen hingegen ist der kulturelle Wandel, vielleicht aufgrund des Einflusses eines anderen politischen und soziopolitischen Regimes, nicht nur weniger spürbar, sondern auch ganz anders. Jüngste Umfragen unter polnischen Priestern haben gezeigt, dass es in Polen weder eine Identitätskrise der Priesterschaft noch eine Identitätskrise der Kirche gibt. In der Auseinandersetzung mit der marxistischen Ideologie und ihrem programmierten und propagandistisch verbreiteten Atheismus hat die Kirche ihre eigene Identität nicht verloren. Krisen, wenn sie auftreten, sind individuell; und hier kommen wir wieder auf das Problem des Glaubens und der Spiritualität zurück. Der Glaube ist eine übernatürliche Gnade, die sich unter den unterschiedlichsten und widersprüchlichsten Umständen entwickelt. In dieser Zeit, in der die Zunahme des materiellen Fortschritts starke Spannungen im geistlichen Leben mit sich bringt, muss meines Erachtens hervorgehoben werden, dass ihre radikale Lösung von einer proportionalen Zunahme des Glaubenslebens abhängt. Und dies war, über die Diagnosen hinaus, auch die grundlegende Antwort der Synode.

Die öffentliche Meinung in der Kirche.

-Parallel zur Aufgabe, den Glauben zu fördern und zu garantieren (Lehramt), besteht die Funktion, die Gläubigen zu leiten und ihnen die lehramtlichen Hinweise getreu zu übermitteln. Könnten Sie in diesem Sinne die Anspielung erklären, die Sie kürzlich auf die Theologie gemacht haben?

-Es geht nicht nur um die Theologie, sondern ganz allgemein um die öffentliche Meinungsbildung in der Kirche. In diesem Bereich spielt die Kirche eine entscheidende Rolle. MassenmedienLetztere sind bekanntlich nach ihren eigenen Gesetzen strukturiert. Diese können natürlich nicht zum Nachteil ihrer Treue zur Botschaft wirken.

Das Problem ist so real, dass die Synode selbst es in dem Dokument über Gerechtigkeit mit diesen Worten wiedergegeben hat: "Das Gewissen unserer Zeit verlangt nach Wahrheit in den sozialen Kommunikationssystemen, was auch das Recht auf ein objektives Bild, das von den Medien selbst verbreitet wird, und die Möglichkeit, deren Manipulation zu korrigieren, einschließt..

Die Kirche hat die Frage der Kommunikation zunehmend positiv und selbstbewusst behandelt (man denke nur an das Konzilsdekret Inter mirifica und in der Anweisung Communio et progressio), aber gleichzeitig kann die objektive Existenz der Gefahr nicht verschwiegen werden, dass die Übel der Kommunikation dem Recht auf Wahrheit schaden und zu einem der Hauptzentren der Ungerechtigkeit in der heutigen Welt werden könnten. Indem man also dem Massenmedien seinen rechtmäßigen Zweck zu erfüllen, heißt es im Synodentext ausdrücklich: "Diese Art von Bildung, die alle Menschen zu vollwertigen Menschen macht, wird dazu beitragen, dass sie in Zukunft weder von den Medien noch von den politischen Kräften manipuliert werden, sondern im Gegenteil in der Lage sind, ihr eigenes Schicksal zu gestalten und wahrhaft menschliche Gemeinschaften aufzubauen"..

Diese Texte stehen im Mittelpunkt unseres Themas, auch wenn sie in gewisser Weise über den Kontext hinausgehen: Sie tragen dazu bei, die Missverständnisse auszuräumen, die entstehen, wenn wir von der Ebene des kirchlichen Lebens - wo die Pfarrer und Theologen in Treue zu ihrem pastoralen und priesterlichen Dienst ihren spezifischen Beitrag leisten - auf die Ebene der Kommunikation und der öffentlichen Meinungsbildung übergehen. Ich halte daher die Bedenken der Synodenväter für berechtigt, um zu vermeiden, dass Elemente, die für das Leben der Kirche wesentlich sind, im Rahmen der sozialen Kommunikation verfälscht werden. Es geht darum, eine Sensibilisierungsbewegung in Gang zu setzen, die bei den Kommunikationsverantwortlichen ein größeres Bewußtsein für ihre Verantwortung beim Aufbau der Kirche nach dem Willen Christi weckt, indem sie realistisch die Faktoren aufspüren, die aufgrund parteipolitischer Interessen und eines weitverbreiteten Divinismus einen negativen Einfluß haben.

Christliche Werte in Frage stellen.

-Unter den Ermahnungen, die das kirchliche Lehramt in letzter Zeit an die Priester gerichtet hat, sticht die Warnung vor der Versuchung hervor, die Verkündigung des Wortes und die Kriterien des pastoralen Handelns an die weltliche Mentalität anzupassen. Wenn diese Mentalität immer mehr von einer permissiven Ideologie durchdrungen ist und man bereits offen von einer "permissiven Theologie" spricht, sollte dann eine solche Warnung auch auf die Theologen ausgedehnt werden?

-Permissivismus und seine Erscheinungsformen im theologischen Bereich sind typische Phänomene der westlichen Gesellschaft, die in Ländern wie Polen vorläufig noch einen eher relativen Einfluss haben. Als außenstehender Beobachter kann ich mich daher nur auf allgemeine Überlegungen beschränken.

Zunächst einmal ist klar, dass dem Permissivismus eine ausschließlich horizontale - und daher etwas reduzierte - Auffassung von Freiheit zugrunde liegt. Die Freiheit ist das konstitutive Element der Würde der Person, die vom christlichen Denken ununterbrochen verkündet und verteidigt wird. Aber es ist auch zu bedenken, dass die christliche Freiheit niemals Selbstzweck ist, sondern notwendigerweise ein Ziel in sich selbst: Sie ist das Mittel zur Erreichung des wahren Gutes. Der perspektivische Irrtum des Permissivismus besteht darin, dass er den Blickwinkel auf den Kopf stellt: Das Ziel wird zum Streben nach individueller Freiheit, ohne jeden Bezug zu der Art von Gut, dem die Freiheit verpflichtet ist. Die praktische Konsequenz ist, dass sich die Freiheit außerhalb der Vollendung des Guten in Missbrauch verwandelt und, anstatt dem Individuum den Boden für seine Selbstverwirklichung zu bereiten, seine Entleerung und Frustration bestimmt. Alles, was von der Freiheit bleibt, ist die Slogan.

Es besteht kein Zweifel, dass ein solcher Ansatz als absolut konträr zu den Kriterien angesehen werden muss, die eine korrekte Theologie und ein wirksames pastorales Handeln leiten sollten. Theologen und Seelsorger müssen sich in einer solchen Situation ständig nach den wahren christlichen Werten fragen. Der Mensch trägt die Norm seiner Freiheit - nach dem paulinischen Ausdruck - in einem "Steingutgefäß". (II. Kor. 4, 7). Die Versuchungen sind vielfältig, aber die Möglichkeiten zur Besserung sind ebenso groß. Was die Probleme der permissiven Gesellschaft betrifft, können viele Verwirrungen vermieden werden, wenn man sich daran erinnert, dass es die christliche Botschaft - ihre Wurzel im natürlichen Gewissen - und nicht die Permissivität ist, die die Gesetze des Kampfes um echte Freiheit diktieren muss, die immer auch eine der unverzichtbaren Komponenten der Mission der Kirche ist.

-Was ist Ihrer Meinung nach, Eminenz, die Lehre, die die Priester von heute, insbesondere die polnischen Priester, aus einer Figur wie Maximilian Kolbe ziehen können?

-Die Tatsache, dass Maximilian Maria Kolbe während der Arbeit der Synode identifiziert wurde, verleiht seiner Gestalt - wie Kardinal Duvial, der derzeitige Präsident der Synodenversammlung, betonte - eine Bedeutung, die über die nationalen Grenzen hinausgeht und ihn zu einem Beispiel für alle Priester macht: das Zeichen einer Zeit, die von unmenschlichen Grausamkeiten, aber auch von tröstlichen Episoden der Heiligkeit geprägt war. Für uns Polen hat seine Seligsprechung natürlich einen ganz besonderen Charakter: Für die ältesten unter uns Priestern erinnert sie an die Qualen, die sie mit der übrigen Bevölkerung in den Vernichtungslagern erlitten haben, wo Schmerz und Solidarität die Kirche in Polen auf neue Prüfungen vorbereiteten. Für die Jüngeren ist Pater Kolbe ein Hinweis darauf, wie viel der Priester im Dienst am Nächsten von sich verlangen muss.

Auch andere Aspekte seiner Persönlichkeit können als paradigmatisch angesehen werden (man denke nur an seine Verehrung der Muttergottes und sein apostolisches Wirken in der Presse); seine ganze Gestalt, die so sehr vom Kreuz geprägt ist, ist ein dringender Aufruf zur apostolischen Bestimmung der christlichen Berufung und zum völligen Verzicht auf sich selbst, der eine konstante Dimension der priesterlichen Existenz darstellt.