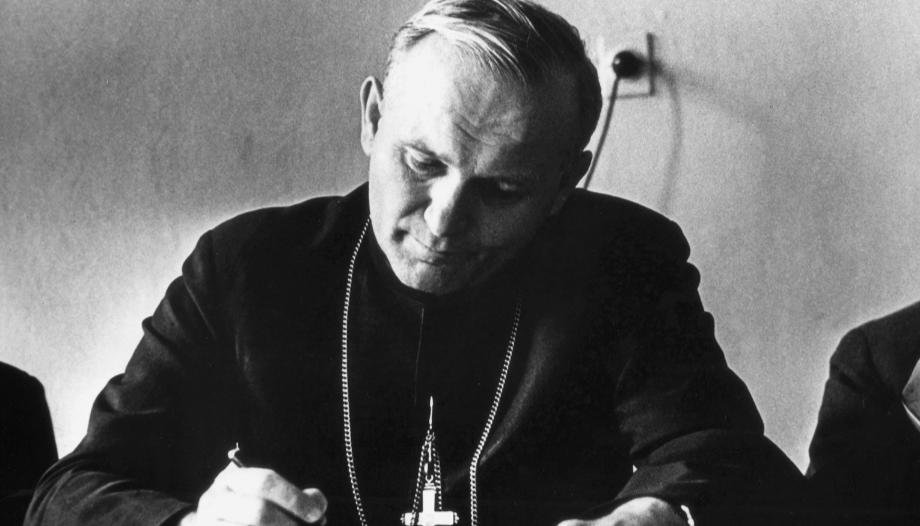

À l'occasion du premier anniversaire du troisième synode des évêques, PALABRA reprend dans ses pages les déclarations du cardinal Wojtyła, dont l'excellente performance au synode, en tant que représentant de l'épiscopat polonais, est bien connue.

Le cardinal-archevêque de Cracovie, Mgr Karol Wojtyła, a bien voulu répondre à une interview du réalisateur de "CRIS", Joaquín Alonso Pacheco.

Le cardinal, outre les thèmes abordés lors du Synode, évoque la situation de l'Église en Pologne, où, malgré diverses difficultés, les prêtres donnent des preuves admirables de leur conscience sacerdotale.

-La Pologne est l'un des pays qui a connu la plus forte augmentation des vocations sacerdotales ces dernières années. Dans ce phénomène, l'image du prêtre que les citoyens polonais souhaitent pour leur Église joue sans doute un rôle important. Pourriez-vous nous expliquer, Votre Éminence, quelles sont les attentes de l'Église en Pologne à cet égard ?

-Avant tout, je dois dire que nous devons au dernier Synode des évêques, qui a intensifié et systématisé la réflexion sur le thème du sacerdoce ministériel, que cette réflexion soit parvenue à toute l'Église, depuis les Conférences épiscopales jusqu'aux Églises locales et à tous les fidèles. Nous avons ainsi abordé l'un des points fondamentaux de la conscience de l'Église. Sur cette conscience de l'Église ravivée par le Synode, se pose aussi, en ce qui concerne la Pologne, le problème des attentes des catholiques à l'égard de la figure du prêtre.

Il est vrai que l'absence forcée d'organisations catholiques dans notre pays nous a souvent empêchés de consulter tous les secteurs du laïcat dans la phase préparatoire du Synode ; cependant, d'autres événements nous ont permis de prendre directement connaissance de leurs sentiments sur le problème du sacerdoce. La célébration en 1970 du cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotale de Paul VI, qui a été vécue de façon particulièrement intime en Pologne ; le 25e anniversaire de la libération de 250 prêtres des camps de concentration de Dachau et, l'année dernière, la préparation de la béatification de Maximilien Kolbe - le prêtre catholique qui a donné sa vie à Auschwitz en échange de celle d'un père de famille - ont constitué pour nos fidèles une sorte d'introduction spirituelle au Synode et, pour nous, l'occasion de constater que la figure du prêtre est au centre de la conscience de l'Église en Pologne.

Les réponses données par nos prêtres au printemps dernier aux questions posées par le Secrétariat du Synode dans la phase préparatoire le prouvent. Leurs réponses sont conformes à cette conscience, c'est-à-dire qu'ils définissent la figure du prêtre selon leurs propres convictions et, en même temps, selon les demandes concrètes de tout le reste du Peuple de Dieu. En Pologne, il est réconfortant de constater qu'il existe une relation étroite entre l'existence sacerdotale concrète - la manière dont le prêtre se perçoit - et les exigences de la foi vivante de l'Eglise - la sensus fidei du peuple de Dieu auprès duquel il a été appelé à exercer son ministère.

On peut déduire de ces réponses que, pour les catholiques polonais, le problème du prêtre tourne principalement autour du moment même de la vocation sacerdotale. Celle-ci est considérée à juste titre comme un appel personnel très spécial du Christ, le prolongement surnaturel de l'appel adressé par Jésus aux Apôtres. Tous les fidèles, dans les diverses formes de vie chrétienne, s'efforcent de mener leur vie conformément à l'intention spéciale de Dieu contenue dans le Baptême, mais la vocation sacerdotale est comprise à juste titre dans toute sa particularité. À cette nouvelle "Venez et suivez-moi". L'appel du Christ, prononcé impérativement par le Christ, répond, dans la sensibilité de nos fidèles, à la certitude que le caractère personnel d'un tel appel doit être suivi d'un engagement total de la personne. En bref, l'expression par laquelle l'Épître aux Hébreux décrit le prêtre est littéralement vécue : ex hominibus assumptus (Héb. 5, 1).

C'est ce qui explique que, malgré les difficultés objectives, les séminaires fassent l'objet d'une attention particulière de la part de tous et soient maintenus grâce aux seules donations des fidèles, et c'est ce qui explique aussi l'extraordinaire participation avec laquelle - surtout dans les communautés provinciales, mais aussi dans les grandes villes - sont suivies les ordinations sacerdotales et les célébrations des premières messes.

Nous pouvons continuer à utiliser le modèle du texte paulinien pour illustrer un deuxième aspect important de cette prise de conscience des fidèles polonais concernant le sacerdoce : pro hominibus constituitur. Les fidèles voient dans le prêtre le substitut et le disciple du Christ, qui sait affronter volontiers tout sacrifice personnel pour le salut des âmes qui lui sont confiées. Ils sont sûrs de lui et apprécient surtout son zèle apostolique concret et son infatigable esprit de sacrifice pour le prochain, réalisé dans l'esprit du Christ. Et c'est précisément en insistant sur ces dimensions de l'existence sacerdotale que je crois que l'on peut surmonter toute "crise d'identité". Le prêtre est utile à la société s'il parvient à utiliser toutes ses capacités physiques et spirituelles dans l'exercice de son ministère pastoral. Les fidèles n'ont pas besoin de fonctionnaires de l'Église, ni de responsables administratifs efficaces, mais de guides spirituels, d'éducateurs (parmi mon peuple, on a la conviction commune que le christianisme possède des principes moraux et des possibilités éducatives irremplaçables).

Pour en revenir au document synodal, il faudrait, pour que la situation polonaise s'y reflète, apporter une correction supplémentaire : au lieu d'insister sur le fait que la Pologne est un pays en voie de développement, il faudrait qu'elle ait la possibilité de s'engager dans la voie de l'intégration. crise d'identitéDans le cas de l'Union européenne, il serait nécessaire de mettre l'accent sur l'identification des per vitam et ministerium qui est précisément l'aspect le plus pertinent de la manière dont nos fidèles considèrent le sacerdoce, à la lumière de tout ce qui a déjà été souligné dans certains documents conciliaires tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lumen gentium et le Presbyterorum ordinis. Cela ne signifie pas que les prêtres polonais ne considèrent pas avec gratitude le travail accompli par le Synode.

C'est Dieu qui donne le sacerdoce.

-Dans de nombreux pays occidentaux, où l'industrialisation a donné naissance à une mentalité de plus en plus typique d'une société sécularisée, on parle d'un sacerdoce. temps partiel Comment Votre Éminence envisage-t-elle ce problème par rapport à celui de la pénurie de clergé ?

-Le document final du Synode répond à cette question en termes essentiels. Dans la partie consacrée aux principes doctrinaux, nous lisons : "La permanence de cette empreinte qui dure toute la vie - doctrine de foi connue dans la tradition de l'Église sous le nom de caractère sacerdotal - démontre que le Christ a irrévocablement associé l'Église à lui-même pour le salut du monde, et que l'Église elle-même est définitivement confiée au Christ pour l'accomplissement de son œuvre. Le ministre, dont la vie porte l'empreinte du don reçu par l'Esprit Saint, est un signe permanent de la fidélité du Christ à son Église"..

Conformément à toute la tradition, le Synode a affirmé que le sacerdoce ministériel, en tant que fruit de la vocation particulière du Christ, est un don de Dieu dans l'Église et pour l'Église ; et c'est précisément ce don qui, une fois accepté par l'homme dans l'Église, est irrévocable. En effet, le Synode a réaffirmé que "Cette participation spéciale au sacerdoce du Christ ne disparaît en aucune façon, même si le prêtre est dispensé ou retiré du cercle du ministère pour des raisons ecclésiales ou personnelles..

Dans la pratique, c'est l'Église qui, par l'intermédiaire de l'évêque, appelle certains individus au sacerdoce et le leur transmet de manière sacramentelle, mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'auteur du don, celui qui a institué le sacerdoce, c'est Dieu lui-même. "Par l'imposition des mains, le don impérissable de l'Esprit Saint est communiqué (cf. 2 Tm 1,6). Cette réalité configure et consacre le ministre ordonné au Christ Prêtre (cf. OP 2) et le rend participant à la mission du Christ dans son double aspect d'autorité et de service. Cette autorité n'est pas propre au ministre : elle est une manifestation de sa propre autorité. "exasiae (c'est-à-dire de la puissance) du Seigneur, en raison de laquelle le prêtre remplit une mission d'envoyé dans l'œuvre essentielle de la réconciliation (cf. 2 Co 5, 18-20)"..

Qu'en est-il du sacerdoce ? temps partiel? Ici aussi, la réponse est donnée dans le document final du Synode. "En règle générale, le ministère sacerdotal doit être exercé à plein temps. Par conséquent, la participation aux activités séculières des hommes ne peut en aucun cas être érigée en objectif principal, ni suffire à refléter toute la responsabilité spécifique des prêtres".. Il s'agit donc d'apporter une réponse adéquate à la question "Qu'est-ce qu'un prêtre ?", dans ce contexte le Synode reprend les mots de l'Assemblée générale des Nations Unies. Presbyterorum ordinis: "Sans être du monde ni avoir le monde pour fin, les prêtres doivent néanmoins vivre dans le monde. (cf. OP 3 ; 17 ; 10 ; 17, 14-16). comme témoins et dispensateurs d'une vie autre que cette vie terrestre (cf. OP 3)".

Ce n'est que sur la base de ces prémisses qu'une solution réaliste et conforme à la foi peut émerger. Le Synode n'a pas oublié que, même à des époques antérieures de l'histoire de l'Église, il y a eu des prêtres qui se sont consacrés à des activités extra-sacerdotales, mais toujours en lien étroit avec leur mission pastorale spécifique. "Afin de pouvoir déterminer dans des circonstances concrètes la conformité entre les activités séculières et le ministère sacerdotal, il est nécessaire de se demander si et de quelle manière ces fonctions et activités servent non seulement la mission de l'Église, mais aussi les personnes, même celles qui ne sont pas évangélisées, et enfin la communauté chrétienne, selon le jugement de l'évêque local avec son presbyterium, en consultant si nécessaire la Conférence épiscopale"..

La décision de l'évêque ou de la conférence épiscopale doit donc tenir compte de ces prémisses. Enfin, le Synode consent à l'exercice d'activités extra-presbytérales, mais avec quelques précisions importantes : "Lorsque ces activités, qui incombent normalement aux laïcs, sont en quelque sorte requises par la mission évangélisatrice du prêtre lui-même, elles doivent être en accord avec les autres activités ministérielles, car dans ces circonstances elles peuvent être considérées comme des modalités nécessaires du véritable ministère. (cf. OP 3)".

Le Synode a donc assumé la responsabilité de protéger l'Église du risque de dévaloriser le don divin du sacerdoce. Dans ce même sens de responsabilité, je soutiens que le problème de la pénurie de clergé doit être posé dans ses justes dimensions ; on ne peut pas penser résoudre les difficultés liées à la quantité en renonçant à la qualité. Il s'agit d'améliorer l'utilisation du prêtre dans l'Eglise, mais sans oublier que seul le prêtre peut être utilisé dans l'Eglise. "Le Seigneur de la moisson Ce don peut être multiplié, et il appartient aux hommes de l'accueillir avec les dispositions requises par sa nature.

Crise d'identité ?

De vos propos, on peut tirer la conclusion que la crise qui affecte le prêtre est surtout liée aux difficultés de la foi et à l'absence d'une véritable spiritualité sacerdotale dans l'Église d'aujourd'hui. Pensez-vous cependant qu'une culture macroscopiquement déchristianisée est également à l'œuvre en plus de cette crise ? Le Synode, auquel vous avez fait référence, a également abordé cet aspect ; quelle est votre opinion à ce sujet ?

Au cours des travaux du Synode, on a beaucoup parlé de la crise d'identité du prêtre, en la situant dans le contexte d'une crise d'identité plus fondamentale de l'Église elle-même. Certaines expressions, cependant, me semblent floues : il est clair que, plutôt qu'à une crise objective, ces expressions font allusion à une conscience subjective de la crise. Ceci étant clarifié, je répondrai directement à votre question. Le document final sur le prêtre, tout en évitant l'expression "crise d'identité" - utilisée plutôt dans le document préparatoire - évoque cette idée précisément dans les points consacrés à l'illustration d'une telle crise. En voici un exemple : "Face à cette réalité, certains se posent ces questions dérangeantes : y a-t-il ou non une raison spécifique au ministère sacerdotal ? Ce ministère est-il nécessaire ou non ? Le sacerdoce est-il permanent ? Que signifie être prêtre aujourd'hui ? Ne suffirait-il pas, pour le service des communautés, d'avoir des présidents nommés pour servir le bien commun, sans avoir besoin de l'ordination sacerdotale, et d'exercer leur charge de manière temporaire ?

On peut certainement affirmer que de telles questions ont historiquement surgi dans la sphère théologique, faisant appel à des présupposés théoriques systématiquement élaborés par certains théologiens en réponse à la méthodologie théologique traditionnelle. Mais une fois formulées et lancées dans l'opinion publique ecclésiale, elles expriment une attitude de contestation existentielle plus profonde. Le texte s'attache précisément à reconstruire la genèse de ce deuxième type de contestation et, dans ce contexte, il continue à se référer à l'ensemble du champ de la culture contemporaine : "Les problèmes décrits ci-dessus, dont certains sont nouveaux et d'autres connus dans le passé, mais qui se présentent aujourd'hui sous de nouvelles formes, ne peuvent être compris indépendamment du contexte global de la culture moderne, qui remet sérieusement en question leur propre sens et leur propre valeur. Les nouvelles ressources de la technologie suscitent un espoir trop enthousiaste et en même temps une profonde inquiétude. On peut à juste titre se demander si l'homme sera capable de maîtriser son propre travail et de l'orienter vers le progrès"..

"Certains jeunes ont surtout perdu l'espoir dans le sens de ce monde et cherchent le salut dans des systèmes purement méditatifs, dans des paradis artificiels et marginaux, fuyant l'effort commun de l'humanité".

"D'autres sont animés par des espoirs utopiques sans aucun rapport avec Dieu, de sorte que dans la poursuite d'un état d'impression totale, ils transfèrent le sens de toute leur vie personnelle du présent vers l'avenir.

"De cette manière, l'action et la contemplation, l'éducation et la récréation, la culture et la religion, les pôles immanents et transcendants de la vie humaine, sont complètement déconnectés".

Le problème est le suivant : ce diagnostic est-il juste ? Ou mieux : explique-t-il vraiment tout ? Autrement dit, est-il vraiment dû au contexte de la culture contemporaine ? Les membres de l'épiscopat polonais qui sont en contact avec les difficultés de l'après-guerre sont enclins à soutenir que le document généralise un ensemble de symptômes caractéristiques du monde occidental technologiquement développé ; la situation de l'Église dans d'autres pays présente des aspects tout à fait différents.

La vie de foi.

Le Synode n'a certainement pas ignoré cette réalité : "Nous savons qu'il y a diverses parties du monde où ce profond changement de culture ne s'est pas encore fait sentir, et que les questions soulignées ci-dessus ne sont pas soulevées partout, par tous les prêtres, ou du même point de vue".

Cependant, en Pologne, peut-être en raison de l'influence d'un régime politique et sociopolitique différent, la transformation culturelle est non seulement moins perceptible, mais aussi très différente. Des enquêtes récentes menées auprès des prêtres polonais ont montré qu'il n'y a pas de crise d'identité du sacerdoce ni de crise d'identité de l'Église en Pologne. Dans le conflit avec l'idéologie marxiste et son athéisme programmé et diffusé par la propagande, l'Église n'a pas perdu sa propre identité. Les crises, lorsqu'elles se produisent, sont individuelles ; et nous revenons ici au problème de la foi et de la spiritualité. La foi est une grâce surnaturelle qui se développe dans les circonstances les plus diverses et les plus contradictoires. En ce moment, puisque l'augmentation du progrès matériel entraîne de fortes tensions dans la vie spirituelle, je pense qu'il faut souligner que sa résolution radicale dépend d'une augmentation proportionnelle de la vie de foi. Et ceci, au-delà des diagnostics, a été aussi la réponse fondamentale du Synode.

L'opinion publique dans l'Église.

Parallèlement à la mission de stimuler et de garantir la foi (Magistère), il y a la fonction de guider les croyants et de leur transmettre fidèlement les indications magistérielles. Dans ce sens, pourriez-vous expliquer l'allusion que vous avez faite récemment à la théologie ?

-Il ne s'agit pas seulement de théologie, mais en général de la formation de l'opinion publique dans l'Église. Dans ce domaine, un rôle décisif est joué par les massmediaCes derniers, comme on le sait, sont structurés selon des lois qui leur sont propres. Celles-ci, bien entendu, ne peuvent agir au détriment de leur fidélité au message.

Le problème est si réel que le Synode lui-même s'en est fait l'écho dans le document sur la justice en ces termes : "La conscience de notre époque exige la vérité dans les systèmes de communication sociale, ce qui inclut également le droit à l'image objective diffusée par les médias eux-mêmes et la possibilité de corriger leur manipulation"..

L'Église a abordé la question de la communication de manière de plus en plus positive et confiante (il suffit de penser au décret conciliaire Inter mirifica et dans l'instruction Communio et progressio), mais en même temps on ne peut pas cacher l'existence objective du danger que les maux de la communication nuisent au droit à la vérité et deviennent l'un des principaux foyers d'injustice dans le monde contemporain. C'est pourquoi, en attribuant au massmedia Le texte synodal indique explicitement qu'il s'agit d'un objectif légitime : "Ce type d'éducation, parce qu'il rend tous les individus plus humains, les aidera à ne pas être manipulés à l'avenir, ni par les médias ni par les forces politiques, mais leur permettra au contraire de façonner leur propre destin et de construire des communautés véritablement humaines"..

Ces textes sont au centre de notre thème, même s'ils dépassent quelque peu le contexte : ils aident à dissiper les malentendus qui surgissent lorsque l'on passe du niveau de la vie de l'Église - où les pasteurs et les théologiens apportent leur contribution spécifique, en fidélité à leur ministère pastoral et sacerdotal - au niveau de la communication et de la création de l'opinion publique. Je considère donc que les préoccupations des Pères synodaux sont justifiées, afin d'éviter de déformer des éléments essentiels à la vie de l'Église au cours des communications sociales. Il s'agit de mettre en œuvre un mouvement de sensibilisation qui favorise chez les responsables de la communication une plus grande conscience de leur responsabilité dans l'édification de l'Église selon la volonté du Christ, en détectant avec réalisme les facteurs qui - en raison d'intérêts partisans et d'un esprit de divinisme répandu - exercent une influence négative.

Remise en question des valeurs chrétiennes.

-Parmi les avertissements adressés aux prêtres par le récent Magistère ecclésiastique, la mise en garde contre la tentation d'adapter la proclamation de la Parole et les critères de l'action pastorale à la mentalité mondaine se distingue par sa fréquence. Si cette mentalité se révèle de plus en plus imprégnée d'idéologie permissive et que l'on parle déjà ouvertement de "théologie permissive", une telle mise en garde doit-elle s'étendre également aux théologiens ?

-Le permissivisme et ses manifestations dans le domaine théologique sont des phénomènes typiques de la société occidentale qui, dans des pays comme la Pologne, ont, pour l'instant, une influence plutôt relative. En tant qu'observateur extérieur, je ne peux donc que me limiter à des considérations générales.

Tout d'abord, il est clair qu'à la base du permissivisme se trouve une conception exclusivement horizontale - et donc quelque peu réduite - de la liberté. La liberté est l'élément constitutif de la dignité de la personne qui est proclamée et défendue de manière ininterrompue par la pensée chrétienne. Mais il faut aussi garder à l'esprit que la liberté chrétienne n'est jamais une fin en soi, mais qu'elle est au contraire nécessairement une fin en soi : elle est le moyen d'atteindre le vrai bien. L'erreur de perspective du permissivisme consiste à renverser le point de vue : la fin devient la poursuite de la liberté individuelle, sans aucune référence au type de bien auquel la liberté est attachée. La conséquence pratique est que, en dehors de l'accomplissement du bien, la liberté se transforme en abus et, au lieu de fournir à l'individu le terrain pour sa propre réalisation, elle détermine son vide et sa frustration. Il ne reste de la liberté que le slogan.

Il ne fait aucun doute qu'une telle approche doit être considérée comme absolument contraire aux critères qui devraient guider une théologie correcte et une action pastorale efficace. Les théologiens et les pasteurs doivent, dans une telle situation, s'interroger constamment sur les vraies valeurs chrétiennes. L'homme porte la norme de sa liberté - selon l'expression paulinienne - dans une "récipient en terre cuite". (II Cor. 4, 7). Les tentations sont nombreuses, mais les possibilités de récupération le sont tout autant. En ce qui concerne les problèmes de la société permissive, on peut éviter bien des confusions en se rappelant que c'est le message chrétien - enraciné dans la conscience naturelle - et non la permissivité, qui doit dicter les lois de la lutte pour la liberté authentique, qui est aussi toujours l'une des composantes indispensables de la mission de l'Église.

-Quelle est, à votre avis, Éminence, la leçon que les prêtres d'aujourd'hui, et en particulier les prêtres polonais, peuvent tirer d'une figure comme Maximilien Kolbe ?

-Le fait que Maximilien Maria Kolbe ait été identifié au cours des travaux du Synode donne à sa figure - comme l'a souligné le cardinal Duvial, président en exercice de l'Assemblée synodale - une signification qui dépasse les frontières nationales et en fait un exemple pour tous les prêtres : le signe d'une époque marquée par des cruautés inhumaines, mais aussi par des épisodes consolants de sainteté. Ensuite, pour nous Polonais, sa béatification revêt évidemment un caractère très particulier : pour les plus anciens d'entre nous, prêtres, elle nous rappelle les tourments subis avec le reste de la population dans les camps d'extermination, où la douleur et la solidarité ont préparé l'Église de Pologne à de nouvelles épreuves. Pour les plus jeunes, le Père Kolbe représente une indication de ce que le prêtre doit exiger de lui-même au service des autres.

D'autres aspects de sa personnalité peuvent également être considérés comme paradigmatiques (il suffit de penser à sa dévotion à la Vierge et à son action apostolique dans la presse) ; toute sa figure, si intimement marquée par la croix, est un appel pressant à la finalité apostolique de la vocation chrétienne et au renoncement total à soi-même, qui est une dimension constante de l'existence sacerdotale.