Dieu est partout, sans être Dieu dans chacun de ces lieux ou dans leur totalité. Ainsi, le croyant qui veut s'adresser au Dieu dont il se sent la créature et qu'il aime, pourra toujours s'adresser à lui, où qu'il soit.

En vérité, "là" où l'on a affaire à Dieu, c'est dans son âme, au plus profond de son cœur, là où Il habite, étant Pur Amour. C'est le "lieu" par excellence pour le rencontrer.

Naturellement, ce traitement sera différent selon les dispositions intérieures de chaque personne, ainsi que les circonstances qui l'accompagnent. Traiter avec Dieu en état de grâce n'est pas la même chose que traiter avec Lui en état de péché, ou traiter avec Lui dans un environnement convulsif et agité - ce qui est possible - ou dans un environnement paisible et détendu.

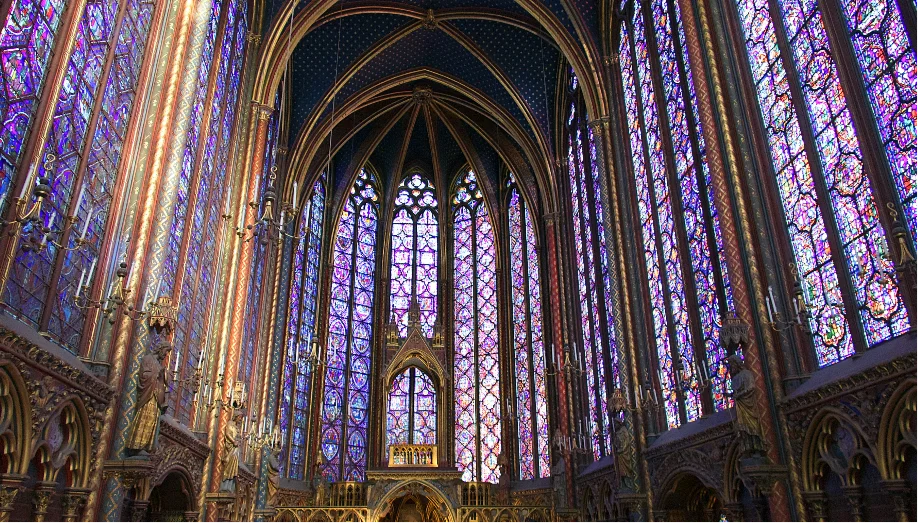

Il est vrai, cependant, que le lieu extérieur, l'environnement, nous aide à rencontrer Dieu et à le traiter avec plus de profondeur, de piété, de recueillement et de dévotion. Nous nous référons aux lieux sacrés, où, en plus de rencontrer Dieu personnellement, je peux aussi le faire à travers la liturgie, qui est la célébration des mystères divins.

Temples dédiés au culte

Ce sont les lieux physiques sacrés pour le culte commun, pour la liturgie, pour la célébration publique de la prière et des sacrements, qui sont au cœur de notre foi catholique.

Elles sont contenues dans les canons 1205 et suivants du Code de droit canonique, qui réglementent les biens temporels de l'Église, y compris leur administration, leur acquisition, leur conservation et leur disposition. Ils établissent les normes pour la gestion des biens ecclésiastiques, tant matériels qu'immatériels, et la manière dont ils doivent être utilisés pour le bien de l'Église et de ses fins.

Ces lieux sacrés sont consacrés et bénis par l'ordinaire, généralement l'évêque, et cela est consigné dans le procès-verbal ; il ne s'agit donc pas de n'importe quel lieu qu'un fidèle considère comme un lieu de culte.

Naturellement, seul ce qui est propice au culte, à la piété, est autorisé dans un lieu sacré, et ce qui n'est pas conforme à la sainteté de ce lieu est interdit.

L'église

C'est un édifice sacré pour le culte divin, la prière commune et la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie.

Pour sa construction, qui doit respecter les règles liturgiques et l'art sacré, le consentement explicite et écrit de l'évêque du lieu est requis, qui le bénira et, le cas échéant, le placera sous le patronage de la Vierge Marie ou d'un saint.

Les fidèles ont le droit d'entrer dans les églises pour les célébrations et leur prière, pour rencontrer Dieu dans le silence et le recueillement attendus.

Les communautés religieuses ou conventuelles peuvent avoir leur propre église au sein de leur couvent, appelée "temple conventuel", qui sert de lieu de culte pour la communauté religieuse et pour les fidèles qui souhaitent s'y rendre.

Paroisse et église paroissiale

C'est une communauté de fidèles rassemblés autour d'un prêtre qui rend l'évêque diocésain présent dans ce lieu. La communauté célèbre le culte, les sacrements et la prière dans l'église paroissiale, présidée par son curé.

Le prêtre de la paroisse est essentiellement responsable de l'administration du baptême, de la confirmation en cas de danger de mort, de l'administration du viatique et de l'onction des malades, de l'assistance aux mariages, de la célébration des funérailles, de la bénédiction des fonts baptismaux au moment de Pâques et de la célébration de l'eucharistie les dimanches et les jours fériés d'obligation.

En principe, la paroisse doit être territoriale, mais, le cas échéant, elle peut être personnelle en raison du rite, de la langue ou de la nationalité des fidèles d'un territoire, ou pour toute autre raison appropriée.

Cathédrale ou église cathédrale

Une cathédrale est le siège - cathedra - de l'évêque. C'est l'église principale d'un diocèse ou d'une église particulière, d'où l'évêque préside la prière, dirige le culte et enseigne. Elle peut être appelée église mère ou église majeure, pour souligner son caractère unique et principal dans le diocèse.

Contrairement à la cathédrale, la "collégiale" a une structure similaire à celle de la cathédrale, bien qu'elle ne soit pas le siège de l'évêque.

Basilique

Dans sa genèse gréco-romaine, la basilique était un édifice public de premier plan destiné à des fonctions judiciaires, comme un tribunal, mais au fil du temps, les chrétiens ont commencé à l'utiliser comme un temple et à des fins liturgiques.

Le pontife romain a la prérogative d'être le chef titulaire d'un temple basilical, et celui-ci peut être déclaré "majeur" : seul le pape peut officier à son autel. Il s'agit actuellement des églises romaines Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.

Il y a aussi la basilique "mineure" - actuellement plus de 1 500 dans le monde - qui est destinée à présenter sur le maître-autel certains signes de la dignité papale et de l'union avec le Saint-Siège, et qui doit être, comme la basilique majeure, un exemple et une référence pour le reste des églises de la région.

Sanctuaire

Il s'agit d'une église ou d'un autre lieu sacré, dûment approuvé par l'évêque du lieu, où de nombreux fidèles se rendent en pèlerinage pour un motif de piété particulier : ils se rendent au sanctuaire pour vénérer une image ou une relique particulière, pour obtenir des indulgences, ou en raison de la signification religieuse et historico-culturelle particulière du lieu.

On parle de sanctuaire diocésain s'il est approuvé par l'évêque du lieu, national s'il est approuvé par la Conférence épiscopale, ou international s'il est reconnu comme tel par le Saint-Siège.

Certaines grâces sont accordées à certains sanctuaires lorsque les circonstances du lieu et le bien des fidèles qui s'y rendent en pèlerinage le justifient.

L'Ermitage

Il s'agit d'un petit temple, généralement de petite taille et situé à la périphérie des centres urbains, dans les zones rurales, qui peut être utilisé à des fins religieuses sporadiques. Historiquement, il est lié à la figure de l'ermite - d'où son nom - et à la pratique de la vie contemplative.

Chapelle

Il s'agit d'un lieu de culte divin au profit d'un ou plusieurs individus, généralement de petite taille, qui nécessite l'autorisation épiscopale pour les célébrations liturgiques.

Oratoire

Il s'agit d'une petite église destinée à la prière personnelle et communautaire au profit d'une communauté ou d'un groupe de fidèles. Les actes liturgiques peuvent y être célébrés et d'autres fidèles peuvent y entrer, à condition que la personne dont dépend l'oratoire y consente.

Cimetières

Les cimetières, qui contiennent les tombes, niches ou columbariums où sont déposées les cendres en cas d'incinération du corps, sont également des lieux sacrés pour la sépulture des chrétiens.

Ils sont en quelque sorte des lieux de rencontre avec Dieu, puisqu'ils sont le dernier lieu habité par la dimension corporelle d'un enfant de Dieu au moment de son passage à la vie éternelle.

Les cimetières sont des lieux de sépulture pour les chrétiens qui, configurés avec le Christ par le baptême pour l'éternité, attendent la seconde résurrection du Christ, lorsque leur âme sera réunie à leur corps sans aucun défaut ni possibilité de mort ou de décomposition.

Il est souhaitable que les églises disposent de cimetières pour l'inhumation de leurs fidèles, lieux déjà bénis par l'évêque ; si cela n'est pas possible, chaque lieu d'inhumation doit recevoir une telle bénédiction.

Il est courant que les congrégations religieuses ou certaines familles aient leur propre cimetière ou leur propre lieu de sépulture dans les cimetières.

Enfin, il convient de noter que seuls le pape, les évêques diocésains et les cardinaux peuvent être enterrés à l'intérieur des églises, en signe de succession aux apôtres, qu'ils représentaient de leur vivant.