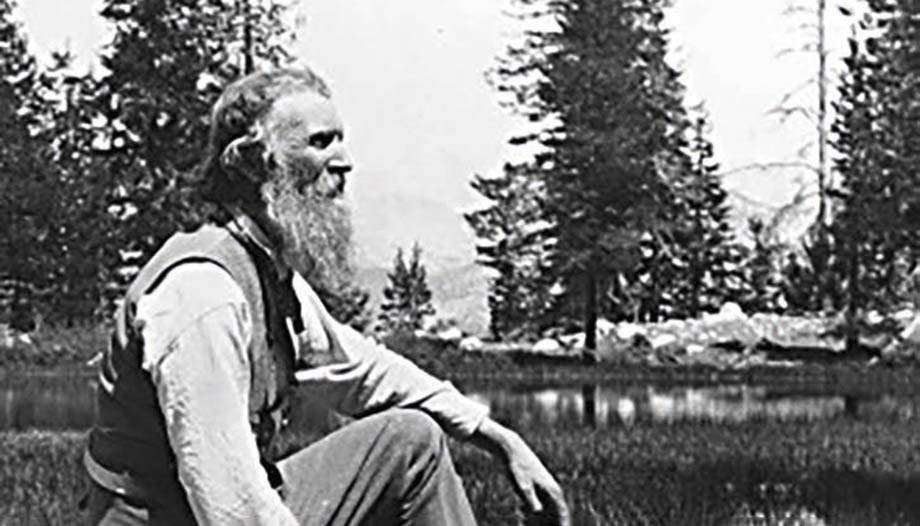

¿Quién es ese hombre barbudo que, con sombrero de ala ancha y mirada firme, aparece junto al presidente de los Estados Unidos ante los abismos de Yosemite? No es un político, ni un militar, sino un naturalista que convirtió el contacto con la naturaleza en misión de vida y que supo convencer a un presidente de la necesidad de proteger lo salvaje.

John Muir, con su figura enjuta y su barba de profeta bíblico, no solo acompañaba a Theodore Roosevelt en aquella célebre excursión de 1903: estaba, en realidad, convenciendo al presidente de que lo salvaje debía ser protegido para las generaciones futuras. Esa fotografía es hoy el símbolo de un momento fundacional: cuando la contemplación de la naturaleza se transformó en política de conservación.

Orígenes

Muir había recorrido un largo camino hasta llegar a esa cima. Nació en Dunbar, Escocia, en 1838, y emigró con once años a Wisconsin, en los Estados Unidos. Su vida en la granja de su familia estuvo marcada por la dureza del trabajo impuesto por su padre. Aquellas horas de intenso esfuerzo contrastaban con los instantes de libertad, cuando paseaba con su hermano por los prados y se detenía a contemplar un pájaro o una flor. Esa experiencia de infancia, mezcla de severidad y maravilla, alimentó una sensibilidad que nunca lo abandonaría.

Contacto con la naturaleza

En su juventud destacó como inventor y estudió química, botánica y geología en la Universidad de Wisconsin-Madison. Un grave accidente, en 1867, lo dejó casi ciego, pero su recuperación fue el inicio de una nueva vida: emprendió un viaje a pie de más de 1.800 kilómetros hasta el Golfo de México, y desde allí llegó a California, donde comenzó a explorar Yosemite. Allí encontró lo que llamaría su verdadero hogar. “Ir a las montañas es volver a casa”, escribiría en Mi primer verano en la Sierra (1911).

Su vida se convirtió en una peregrinación constante. Descubrió los glaciares de la Sierra Nevada, viajó a Alaska y dio nombre al glaciar Muir, investigó la ecología de las secuoyas gigantes y recorrió Sudamérica, África y Australia. Pero siempre volvía a Yosemite, donde la experiencia de lo salvaje se le revelaba como un misterio sagrado.

En Las montañas de California (1894) dejó escrito: “Cuando intentamos distinguir algo por sí mismo, descubrimos que está conectado con todo lo demás en el universo. En cada paseo con la naturaleza uno recibe mucho más de lo que buscaba”. Esa convicción de interconexión lo llevó a afirmar que lo salvaje no era un lujo, sino una necesidad vital. “Miles de personas cansadas, nerviosas, demasiado civilizadas, están empezando a descubrir que lo salvaje es una necesidad”, escribió en Nuestros Parques Nacionales (1901).

Para Muir, esa necesidad era también un mandato interior. En una carta a su amiga Jeanne Carr expresó con sencillez su destino: “Las montañas me llaman y debo ir” (The Life and Letters of John Muir, 1924). Pero no quiso guardar para sí esta revelación. En sus diarios afirma: “Todo el mundo necesita belleza además de pan, lugares donde jugar y orar, donde la naturaleza pueda sanar y dar fuerza tanto al cuerpo como al alma” (John of the Mountains, 1938).

Esa vocación pedagógica se convirtió en acción política. En 1892 fundó el Sierra Club, que aún hoy sigue vivo, y dedicó sus fuerzas a la defensa de Yosemite y de los parques nacionales. Entendía la naturaleza como escuela y maestra, capaz de enseñar con más claridad que los libros: “El camino más claro hacia el universo es a través de un bosque salvaje” (A Thousand-Mile Walk to the Gulf, 1916).

De la naturaleza a Dios

Para John Muir el bosque salvaje nos habla de Dios. Muir había abandonado el calvinismo de su familia, que tendía a considerar a Dios como totalmente ajeno al mundo. Aunque tuvo poca relación con la tradición católica, Muir parece haber intuido -afirma el estudioso Tim Flinders- la presencia divina que anima el mundo natural, “que habita el universo y lo llena de luz y armonía” (John Muir: Spiritual Writings, p. 24). Con su trabajo, con sus textos y con su vida Muir enseñó que la naturaleza puede llevarnos a descubrir y a admirar a su Creador.

Su pensamiento unía lo espiritual, lo científico y lo político: espiritual, porque veía en lo salvaje lo sagrado; científico, porque estudió con rigor la geología y la botánica; político, porque supo influir en leyes y presidentes. Creía que la naturaleza debía preservarse “para beneficio y goce de todo el pueblo”, como un bien común de la humanidad.

La fotografía de 1903 en Yosemite resume todo ese camino. A un lado, Roosevelt, encarnando el poder del Estado; al otro, Muir, de mirada ardiente y porte de ermitaño, encarnando la voz de la montaña. Entre ambos, el paisaje inmenso de Yosemite, testigo de un pacto en favor de la conservación. Quizá por eso, al volver a mirar la imagen, comprendemos que en ella no se retrata solo a un presidente y a un naturalista, sino a la humanidad en diálogo con lo salvaje. Roosevelt representa la fuerza política; Muir, la fuerza espiritual. Y entre ambos se abre el horizonte de la naturaleza, que parece recordarnos que la verdadera grandeza no está en el dominio, sino en la preservación. Allí, en el silencio de Yosemite, todavía resuena la llamada de Muir: las montañas nos siguen llamando, y aún estamos a tiempo de responder.