Todos hemos oído hablar de san Pablo de Tarso y sus aventuras: viajes, aventuras por tierra y por mar, naufragios, peligros. Su vida parece más emocionante que una serie de televisión. Durante siglos, su nombre ha evocado países lejanos, lenguas y gentes nuevas, nunca antes conocidas, sol, aire salado y viento que acaricia el rostro. Al nacer, en Tarso, le habían llamado Shaul -el impetuoso-, pero fue con el nombre de «Pablo», un hombre pequeño, con el que se hizo universalmente famoso.

Hablamos de ello con Giulio Mariotti, judaísta y biblista, que trabaja en el campo del judaísmo del Segundo Templo y los orígenes cristianos, estudiando la historia del pensamiento judío y el naciente movimiento de los discípulos de Jesús.

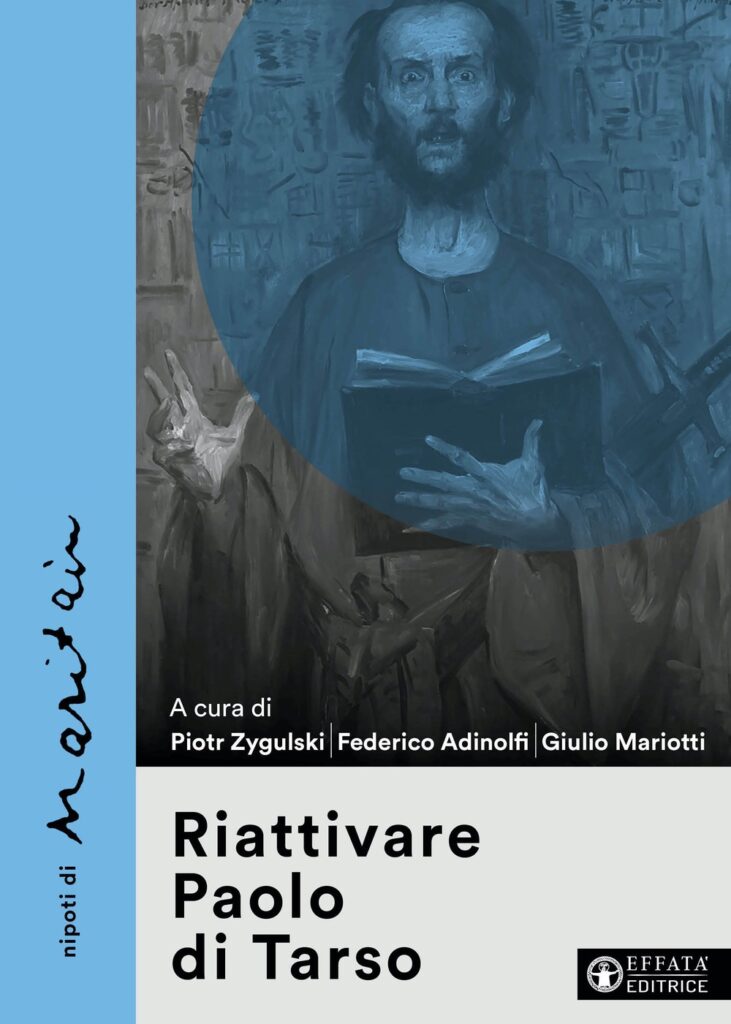

Es coautor con Gabriele Boccaccini de “Paul, a Jew of His Time” (2025), coeditor con Piotr Zygulski y Federico Adinolfi del volumen recopilatorio “Reactivating Paul of Tarsus” (“Reactivar a Pablo de Tarso”, 2025), y autor de “Election, Dualism, Time. Reading 2 Thessalonians in the Judaism of his time” (2024).

Omnes le entrevista para entender qué significa hoy volver a leer a Pablo sin prejuicios, y cómo su anuncio puede seguir hablando a la gente

En “Reactivar a Pablo de Tarso» (Effeta, 2025), usted ha reunido contribuciones de teólogos y eruditos internacionales para sacar a Pablo de los confines confesionales y académicos. ¿Por qué se ha elegido el verbo «reactivar» para hablar de Pablo? ¿Qué hay que reactivar hoy en su figura?

– Hemos elegido el verbo «reactivar» porque no se trata simplemente de estudiar de nuevo a Pablo, sino de devolverle una voz vital en el debate cultural, social, teológico e interreligioso de hoy. “Reactivar” significa sacar a Pablo de una lectura exclusivista cristiana y volver a situarlo en el centro de una reflexión pluralista y compartida. Durante demasiado tiempo se le ha leído como apóstata del judaísmo y fundador del cristianismo. Con este verbo hemos querido subrayar que Pablo no es una figura del pasado que hay que exhumar, sino una voz todavía capaz de cuestionar nuestras certezas y sistemas.

Reactivar a Pablo significa ofrecer nuevos espacios a perspectivas que hasta ahora han recibido poca atención en Italia, como la lectura de Pablo dentro del judaísmo de su tiempo. Así, a los estudios fundamentales de autores como Romano Penna, Mauro Pesce, Antonio Pitta y Gabriele Boccaccini, por citar sólo a algunos estudiosos, se están sumando otros sobre el judaísmo del apóstol que incorporan tanto la tradición de investigación italiana como la internacional.

En sus estudios sobre Pablo insiste en que nunca «abandonó» el judaísmo. ¿Qué cambia si realmente lo leemos como un judío creyente, observante y apocalíptico?

– Leer a Pablo como un judío creyente, observante y apocalíptico supone desmontar uno de los pilares sobre los que se asentó durante siglos la teología cristiana: la idea de que rompió con el judaísmo para fundar una nueva religión universal, espiritual y, en última instancia, «superior».

En realidad, Pablo nunca abandonó el judaísmo: es un fariseo que se adhiere a un movimiento escatológico y mesiánico dentro del judaísmo de su tiempo, convencido de que en Jesús se ha inaugurado una fase definitiva en la historia de Israel y de la humanidad. No rechaza la Torá ni la considera inútil, sino que interpreta el tiempo presente como un «momento escatológico» en el que incluso los gentiles pueden llegar a formar parte del pueblo de Dios, Israel, sin tener que convertirse en judíos, todo el Israel que se salvará (Rom 11, 26). De este modo, Pablo vuelve a ser no el destructor del judaísmo, sino simplemente una de sus voces en el judaísmo de su tiempo.

Usted ha reunido en este volumen ensayos que hacen dialogar a Pablo de Tarso con temas como la igualdad de género, la ecología o la injusticia social. ¿No corremos el peligro de proyectar en él demasiadas cosas de nuestro tiempo?

– Es una pregunta muy justa, y somos plenamente conscientes de ello. El riesgo de anacronismo existe siempre que se intenta «actualizar» a un autor antiguo. Sin embargo, no se trata de pretender que Pablo hablaba de ecología, igualdad de género o justicia global como lo haríamos hoy. Eso sería ideológico e históricamente incorrecto. Nuestra intención es otra: partir de los principios de su pensamiento para preguntarnos si todavía pueden decir algo a nuestro tiempo.

Pablo plantea preguntas radicales -sobre el mal, sobre el sentido de la ley, sobre la esperanza, sobre la universalidad de la salvación- que siguen vivas incluso hoy. Por eso es legítimo preguntarse: ¿qué puede sugerirnos su modo de pensar, también en el campo de los derechos, de la política, del cuidado de la creación? No para modernizarlo a la fuerza, sino para permitirnos cuestionarlo.

¿Hay algún versículo paulino que le haya acompañado y le acompañe especialmente en este momento de tu vida?

– El versículo que más me acompaña en este momento es: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Cor 12,10). Es una frase que subvierte todas las lógicas de poder, éxito y rendimiento que dominan nuestras vidas. En un mundo que nos exige estar siempre rindiendo, ganando, siendo impecables, Pablo nos recuerda que es precisamente en la debilidad donde se revela el poder de Dios.

Dentro de la cosmovisión apocalíptica, Pablo cree que es necesaria la intervención divina para resolver el problema del mal, y esto es lo que encontró en lo que se describe como una revelación en el camino de Damasco. Esta constatación, unida a la de encontrarse al final de los tiempos, guiará la totalidad del pensamiento de Pablo y nos ofrece la constatación de que, incluso en nuestra época, la baza consiste en mostrar fragilidad en lugar de rendimiento en cada oportunidad.

¿Por qué ya no se puede hablar de Pablo como un converso?

– Hablar de «conversión» para Pablo, en el sentido tradicional de pasar de una religión a otra, es histórica y teológicamente engañoso. En tiempos de Pablo, el cristianismo como religión autónoma aún no existía. Por tanto, Pablo no abandonó el judaísmo, nunca renegó de la Torá ni de su identidad judía. Él mismo se describía con orgullo como «judío, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la observancia de la ley» (Flp 3,5).

La que se vive en el camino de Damasco, por tanto, no es una «conversión» religiosa, sino una llamada profética a la manera de Jeremías e Isaías leída como una revelación. Seguir hablando de «conversión» perpetúa una teología de la ruptura que ha alimentado el antijudaísmo cristiano durante siglos. Es hora de sustituir este lenguaje por palabras más apropiadas histórica y literalmente: “llamada” o “revelación”.

Pablo no cambió de religión: cambió de posición permaneciendo dentro del judaísmo. Por eso, desde hace algunos años, la Secretaría para las Actividades Ecuménicas propone cambiar el nombre de la fiesta del 25 de enero de «conversión» a fiesta de la «vocación» de Pablo.

También ha incluido en el volumen voces judías y laicas. ¿Por qué es importante hoy una confrontación que trascienda el ámbito cristiano?

– Porque hablar de Pablo hoy ya no puede ser un asunto interno sólo de la exégesis y la teología cristianas. Durante demasiado tiempo se ha leído y utilizado a Pablo sólo desde un punto de vista eclesial, a menudo en clave polémica y antijudía. Sin embargo, él mismo siempre se ha definido como judío -fariseo, observante- y nunca ha negado esta identidad. Por eso era esencial en este volumen, como lo es en la investigación y el debate internacionales, abrir el diálogo a otras voces: a estudiosos judíos y pensadores laicos, y a cualquiera interesado en investigar quién era realmente Pablo sin prejuicios ni ideas preconcebidas.

Además, es una forma de superar las barreras confesionales e invitar a todos -creyentes o no- a confrontarse con una figura que, se mire por donde se mire, ha marcado profundamente la historia del pensamiento occidental. Pablo no pertenece a una Iglesia, sino, como todos los grandes pensadores, a la humanidad.

¿Qué puede recibir el mundo judío de una relectura de Pablo de Tarso como la que usted propone?

– Uno de los grandes potenciales de la perspectiva de Pablo dentro del judaísmo es abrir por fin una vía para una recepción no hostil de Pablo también por parte del mundo judío. Durante siglos, de hecho, Pablo fue percibido como el que traicionó al judaísmo, condenó sus prácticas y fundó una religión separada, sustituta y a menudo hostil.

Esta imagen surgió sobre todo a partir del siglo II, y luego se consolidó en el cristianismo como la «visión estándar», casi hasta nuestros días. Pero hoy los estudios históricos nos dicen otra cosa: Pablo nunca quiso fundar otra religión, ni pretendió abolir la Torá. Se mantuvo dentro del judaísmo, en diálogo y a veces en tensión con otros grupos judíos de su época.

¿Qué desea a quienes lean este libro, especialmente si son jóvenes o están alejados de la fe?

– Mi más sincero deseo es que quienes lean este libro puedan encontrarse con un Pablo que se parezca cada vez más a su rostro auténtico, despojado de siglos de interpretaciones que lo han convertido en modelo del antijudaísmo cristiano o de la intolerancia exclusivista. El deseo es que comprendamos que Pablo escapa a las etiquetas y puede ser apreciado por creyentes y no creyentes, por cristianos y judíos.