Rom ist eine Stadt, die immer wieder neu entdeckt wird und die immer wieder überrascht. Ihre Rekorde sind zahllos: Stadt mit der längsten ununterbrochenen Besiedlung in Europa (zusammen mit Matera, ebenfalls in Italien); Hauptstadt des Römischen Reiches, des Christentums und der Italienischen Republik; Stadt mit den meisten UNESCO-Welterbestätten in ihrem Umland; Stadt mit den meisten Kirchen der Welt (mehr als 900, darunter die größte Kirche der Welt, der Petersdom), mit dem größten Amphitheater der Antike (dem Kolosseum) und dem fortschrittlichsten hydraulischen System der antiken Welt (wovon die imposanten Aquädukte zeugen), aber auch mit der ältesten (noch stehenden) unmontierten Betonkuppel: das Pantheon). Und noch andere Premieren.

Aus diesen Gründen wird sie als die Ewige Stadt. Wer jedoch über die Rekorde und die bekanntesten Monumente hinausgehen möchte, findet in Rom ein verborgenes Herz und tausend Überraschungen. Dazu gehören die Basilika und die Katakomben des Heiligen Sebastian an der antiken Via Appia, der ersten römischen Konsularstraße (312-244 v. Chr.), die als "regina viarum" bekannt war und die Hauptstadt mit dem Adriahafen Brindisi verband. Hier, wo einst Tavernen und eine Handvoll Wohnungen standen, entwickelte sich ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. eine Nekropole, auf der ein Basilika-Komplex errichtet wurde.

Von der Nekropole zum Friedhof: eine christliche Erfindung

In heidnischer Zeit, nach griechischem, aber auch etruskischem und römischem Brauch, wurden die für die Bestattung der Verstorbenen bestimmten Orte nicht Friedhöfe genannt, wie wir sie heute kennen, sondern Nekropolen (vom griechischen "νεκρόπολις", "nekrópolis", zusammengesetzt aus "νεκρός", "nekrós", d. h. "Toter", und "πόλις", "pólis", "Stadt").

Die Verstorbenen wurden nicht begraben, sondern in den meisten Fällen eingeäschert, und ihre Asche wurde in Urnen aufbewahrt, die in Nischen standen. Die wohlhabenderen Familien besaßen wie heute Privatkapellen, und bei der Besichtigung der Katakomben von San Sebastián kann man sehen, wie diese manchmal auch mit Dächern mit einer kleinen Terrasse für das "refrigerium", die Erfrischung zu Ehren der verstorbenen Angehörigen, ausgestattet waren.

Der Übergang von der Nekropole zum Friedhof war nicht einfach nur ein Begriffswechsel, sondern eine Revolution in der Auffassung vom Tod, der in der christlichen Ära nicht mehr das natürliche Ende dieses Lebens war, sondern der Beginn eines anderen, noch realeren Lebens, an dem auch der Körper teilhaben würde. Daher begannen die Toten, die nach der christlichen Lehre als "schlafend" in Erwartung der Auferstehung galten, begraben zu werden (in San Sebastiano sowie in anderen Katakomben und in der Nekropole unter dem Petersdom kann man "gemischte" Gräber sehen, vielleicht aus derselben Familie, mit Nischen, in denen die Urnen mit der Asche der Heiden neben größeren Nischen aufbewahrt wurden, um den vollständigen, unverbrannten Körper eines christlichen Verstorbenen aufzunehmen).

Der Begriff "Friedhof" (vom griechischen "κοιμητήριον", "koimētḗrion", "Schlafsaal", dessen Wurzel das Verb "κοιμάομαι", "koimáomai", "schlafen" ist) bezeichnete also einen Ort der Ruhe, nicht des Todes.

Bis zum Edikt von Saint-Cloud (1804), als Napoleon Bonaparte aus hygienischen Gründen die Bestattung der Toten außerhalb der Städte vorschrieb, wurden christliche Friedhöfe neben (oder unter) den Kirchen angelegt (Liebhaber der italienischen Literatur werden sich an das schöne Gedicht "I sepolcri" (Die Gräber) von Ugo Foscolo erinnern, das durch dieses Ereignis inspiriert wurde).

Zu den Katakomben

Das Wort "Katakombe" leitet sich vom lateinischen Wort "catacombas" ab (obwohl es griechischen Ursprungs ist) und bedeutet "Höhle", um die natürliche Beschaffenheit des Geländes in diesem Gebiet Roms zu bezeichnen, wo sich antike Puzzolan-Steinbrüche befanden (die von der Via Appia abgingen), und wurde im weiteren Sinne zum Synonym für eine unterirdische Nekropole. Hier entwickelte sich ab dem 2. Jahrhundert ein riesiger Begräbnisbereich (etwa 15 Hektar, d. h. 150 000 m² unterirdische Gänge, mindestens 12 km Tunnel und Korridore und Tausende von Gräbern, reich an Inschriften und Graffiti in lateinischer oder griechischer Sprache, christlichen Symbolen wie der Taube, dem Fisch, dem Anker und zahlreichen Gemälden, mehr als 400, von denen viele noch gut erhalten sind), zunächst heidnisch und dann auch christlich.

Petrus und Paulus während der ersten Verfolgungen vorübergehend in diese Katakomben gebracht, um später in den Vatikan bzw. nach St. Paul vor den Mauern überführt zu werden. Dies würde mit der Entdeckung einer Wand mit einer Öffnung in der Nekropole unter dem Petersdom und in der Nähe der dem Apostelfürsten zugeschriebenen Gebeine übereinstimmen, die auf den Abtransport und die anschließende Überführung derselben Gebeine hinzuweisen scheint.

In einem der eindrucksvollsten Räume der Katakomben von San Sebastián, der so genannten Triclia, befinden sich zahlreiche Graffiti, die von den antiken Pilgern eingraviert wurden, wie zum Beispiel: "Petre, Pauli, in mente habete nos", "Petrus und Paulus, erinnert euch an uns".

Tatsächlich wurde der Ort zum Ziel zahlreicher Wallfahrten, insbesondere nach dem Martyrium des Heiligen Sebastian, eines römischen Offiziers, der zum Christentum konvertierte und unter Diokletian (um 288 n. Chr.) hingerichtet wurde. Er wurde hier von einer christlichen Matrone, Lucina, begraben, die seinen Leichnam in die Cloaca Maxima geworfen fand.

Die Basilika und der "Salvator Mundi".

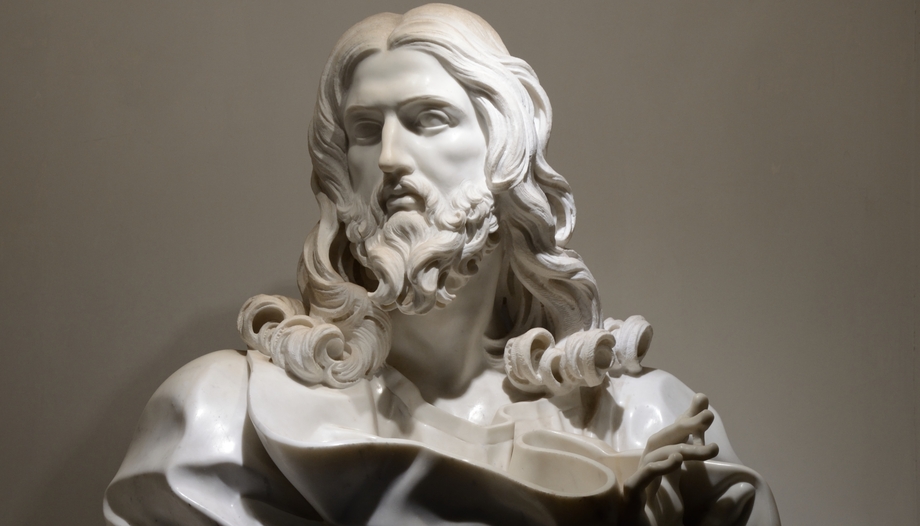

Die Basilika wurde ursprünglich im 4. Jahrhundert im Auftrag von Kaiser Konstantin direkt an der Stelle errichtet, an der der Heilige Sebastian "ad catacumbas" ("neben den Höhlen") begraben wurde. Ihr heutiges Aussehen ist das Ergebnis zahlreicher späterer Eingriffe, insbesondere der von Kardinal Scipione Borghese in Auftrag gegebenen Restaurierung im 17. Die berühmtesten Werke im Inneren der Kirche sind zweifellos die Kapelle mit den Reliquien Sebastians über dem Hauptaltar und die Statue des Heiligen von Bernini. Ebenfalls von dem großen Meister stammt ein weiteres großartiges Werk, der "Salvator Mundi", sein letztes Werk, das wahrscheinlich mehr aus persönlicher Hingabe als im Auftrag entstand und von Bernini selbst der Basilika gestiftet wurde. Seine Spur verlor sich bis 2001, als es durch Zufall gefunden und wieder ausgestellt wurde.

Kurioserweise finden wir gerade in San Sebastián eine der ersten Darstellungen von Christus, dem Erlöser der Welt (hier zum ersten Mal als reale und kosmische Figur und nicht mehr nur als guter Hirte und Lehrer). Sie gehört zum bildlichen Erbe der mehr als 400 Werke, die in den Katakomben gefunden wurden (in diesem Fall nach einem Erdrutsch im Jahr 1997). Es stammt aus dem Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts und zeigt Christus in segnender Haltung mit einer Schriftrolle (Band) in der rechten Hand und zwei Personen hinter ihm (vielleicht Petrus und Paulus).

San Felipe Neri und der Weg der sieben Kirchen

Bereits im Mittelalter war die Basilika St. Sebastian eine der "Sieben Kirchen", die von den Pilgern in Rom am häufigsten besucht wurden. Es war jedoch der Heilige Philippus Neri, der diese städtische Wallfahrt als Alternative zu den bedeutenderen Pilgerfahrten (wie der nach Santiago de Compostela) und zu den Feierlichkeiten des römischen Karnevals institutionalisierte (er schlug sie vor allem jungen Menschen als Bußübung vor, aber nicht zu sehr, wie er unverkennbar sagte).

Heute geht es weiter zu den wichtigsten Glaubensstätten Roms (die großen Basiliken, die mit den wichtigsten Märtyrern und Heiligen verbunden sind) und nach San Sebastiano, wo sich unter den Katakomben auch die Kapelle befindet, in der der Heilige Philipp Neri unablässig betete und der Überlieferung nach Protagonist eines mystischen Ereignisses war, der berühmten "Herzenserweiterung".

Ich war viele Male in San Sebastián, habe mich von der Statue des "Salvator Mundi" von Bernini verzaubern lassen, bin durch Tunnel und Galerien gegangen, die von Tausenden von Pilgern im Laufe der zweitausendjährigen Geschichte mit Fresken und Graffiti bemalt wurden, und habe mir vorgestellt, wie eine Familie im alten Rom ein Bankett oder vielmehr ein "refrigerium" (von dem wir im Italienischen den Begriff "rinfresco" übernommen haben) zum Gedenken an ihre Verstorbenen feierte.

Bei der nächtlichen Pilgerfahrt durch die Sieben Kirchen, in der mystischen Stille, die die Basilika und die nahe gelegenen Katakomben umgibt, fühlte ich mich dem Herzen Roms und dem Herzen des Menschen näher, "in der kalten und schwarzen Erde", wie der große Dichter Carducci sagen würde, aber mit der Hoffnung, dass die Sonne uns auch nach dem Tod aufmuntern und unsere Liebe erwecken wird.