Roma es una ciudad que nunca se acaba de descubrir y nunca deja de sorprender. Son innumerables sus récords: ciudad con la continuidad habitativa más larga de Europa (junto con Matera, también en Italia); capital del Imperio romano, de la cristiandad y de la República italiana; ciudad con mayor número de bienes de la UNESCO en su interior; ciudad con más iglesias del mundo (más de 900, incluida la iglesia más grande del mundo, San Pedro), con el anfiteatro más grande de la antigüedad (el Coliseo) y el sistema hidráulico más avanzado del mundo antiguo (del que dan testimonio los imponentes acueductos), pero también con la cúpula de hormigón sin armar más antigua (y aún en pie: el Panteón). Y otras primicias más.

Por estas razones se la conoce como la Ciudad Eterna. Sin embargo, para aquellos que desean ir más allá de los récords y los monumentos más conocidos, Roma tiene un corazón oculto y mil sorpresas. Entre ellas, la basílica y las catacumbas de san Sebastián, en la antigua vía Apia, la primera vía consular romana (312-244 a. C.), conocida como “regina viarum”, que conectaba la capital con el puerto adriático de Brindisi. Aquí, donde antaño se alzaban tabernas y un puñado de viviendas, se desarrolló, a partir del siglo II d. C., una necrópolis sobre la que se construyó un complejo basilical.

De necrópolis a cementerio: la invención cristiana

En la época pagana, según la costumbre griega, pero también etrusca y romana, los lugares destinados al entierro de los difuntos no se llamaban cementerios, como los conocemos hoy en día, sino necrópolis (del griego “νεκρόπολις”, “nekrópolis”, término compuesto por “νεκρός”, “nekrós”, es decir, “muerto”, y “πόλις”, “pólis”, “ciudad”).

Los difuntos no eran enterrados, sino que, en la mayoría de los casos, eran incinerados y sus cenizas se guardaban en urnas colocadas en nichos. Las familias más acomodadas disponían, al igual que hoy en día, de capillas privadas y, al visitar las catacumbas de san Sebastián, se puede observar cómo estas a veces también estaban dotadas de techos con una pequeña terraza para el “refrigerium”, el refrigerio en honor a los familiares fallecidos.

El paso de necrópolis a cementerio no fue un simple cambio de término, sino una revolución en la forma de concebir la muerte, que, en la época cristiana, ya no era el final natural de esta vida, sino el comienzo de otra, aún más real, en la que también participaría el cuerpo. Por lo tanto, se comenzó a enterrar a los difuntos, que, según la doctrina cristiana, se consideran “dormidos» a la espera de la resurrección (tanto en San Sebastián como en otras catacumbas y en la necrópolis bajo la basílica de San Pedro se pueden observar tumbas “mixtas”, quizás de la misma familia, con nichos en los que se guardaban las urnas con las cenizas de los paganos junto a nichos de mayor tamaño para albergar el cuerpo completo, sin incinerar, de un difunto cristiano.

El término mismo, «cementerio» (del griego “κοιμητήριον”, “koimētḗrion”, «dormitorio», cuya raíz es el verbo “κοιμάομαι”, “koimáomai”, «dormir») llegó así a designar un lugar de descanso, no de muerte.

Los cementerios cristianos surgieron junto a las iglesias (o debajo de ellas) hasta el Edicto de Saint-Cloud (1804), con el que Napoleón Bonaparte impuso, por motivos higiénicos, enterrar a los difuntos fuera de los núcleos urbanos (los amantes de la literatura italiana recordarán, a este respecto, el hermoso poema «I sepolcri» (Las tumbas), de Ugo Foscolo, inspirado en este acontecimiento).

A las catacumbas

La palabra «catacumba» deriva del latín “catacumbas” (aunque de origen griego), que significa «cavidad», precisamente para indicar la conformación natural del terreno de esta zona de Roma, en la que había antiguas canteras de puzolana (que descendían desde la vía Apia), y por extensión se convirtió en sinónimo de necrópolis subterránea. En este lugar, a partir del siglo II, se desarrolló una zona funeraria de inmensa extensión (unas 15 hectáreas, es decir, 150 000 m² de galerías subterráneas, al menos 12 km de túneles y pasillos y miles de sepulturas, ricas en inscripciones y grafitis en latín o griego, símbolos cristianos como la paloma, el pez, el ancla y numerosas pinturas, más de 400, muchas de ellas aún maravillosamente conservadas), primero paganas y luego también cristianas.

Según una tradición consolidada, los cuerpos de san Pedro y san Pablo fueron depositados temporalmente en estas mismas catacumbas durante las primeras persecuciones, para luego ser trasladados respectivamente al Vaticano y a San Pablo Extramuros. Esto sería compatible con el hallazgo, en la necrópolis situada bajo san Pedro y cerca de los huesos atribuidos al Príncipe de los Apóstoles, de un muro con una abertura que parece indicar una retirada y posterior reubicación de los mismos huesos.

En una de las salas más evocadoras de las catacumbas de san Sebastián, llamada Triclia, hay numerosos grafitis grabados por los antiguos peregrinos, como: «Petre, Pauli, in mente habete nos», «Pedro y Pablo, acuérdense de nosotros».

De hecho, el lugar se convirtió en destino de numerosas peregrinaciones, especialmente tras el martirio de san Sebastián, oficial romano convertido al cristianismo y ejecutado bajo Diocleciano (hacia el año 288 d. C.), enterrado aquí por una matrona cristiana, Lucina, que encontró su cuerpo arrojado a la Cloaca Maxima.

La basílica y el “Salvator Mundi”

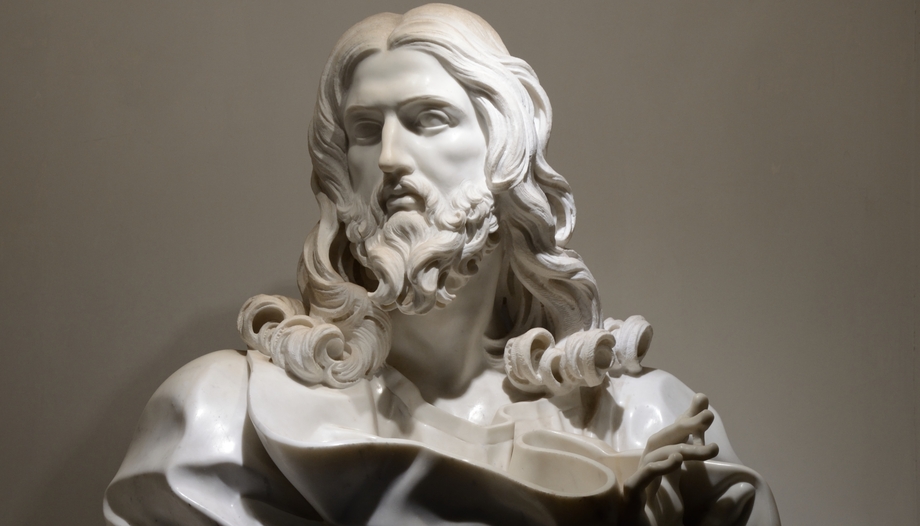

La basílica fue construida originalmente en el siglo IV por orden del emperador Constantino, justo en el lugar donde fue enterrado san Sebastián, “ad catacumbas» («junto a las cavidades»). Hoy en día, su aspecto es el resultado de numerosas intervenciones posteriores, en particular la restauración del siglo XVII encargada por el cardenal Scipione Borghese. Las obras más famosas de su interior son, sin duda, la capilla que custodia las reliquias de Sebastián, sobre el altar mayor, y la estatua del santo, realizada por Bernini. También del gran maestro es otra magnífica obra, el “Salvator Mundi”, su última obra, realizada probablemente más por devoción personal que por encargo, y que fue donada por el propio Bernini a la basílica. Se perdió su rastro hasta 2001, cuando fue encontrada por casualidad y volvió a exponerse.

Curiosamente, precisamente en San Sebastián se encuentra una de las primeras representaciones de Cristo Salvador del mundo (representado aquí por primera vez como figura real y cósmica y ya no solo como buen pastor y maestro). Forma parte del patrimonio pictórico de las más de 400 obras encontradas en las catacumbas (en este caso, tras un desprendimiento en 1997). Data de finales del siglo III y principios del IV, y representa a Cristo de frente en actitud de bendición, con un rollo (volumen) en la mano derecha y dos personas a sus espaldas (quizás Pedro y Pablo).

San Felipe Neri y el Camino de las Siete Iglesias

En la Edad Media, la basílica de san Sebastián ya era una de las «Siete Iglesias» más visitadas por los peregrinos que acudían a Roma. Sin embargo, fue san Felipe Neri quien institucionalizó esta peregrinación urbana como alternativa tanto a las peregrinaciones más importantes (como la de Santiago de Compostela) como a las juergas del carnaval romano (proponiéndola sobre todo a los jóvenes como actividad penitencial, pero no demasiado, según su estilo inconfundible).

El camino sigue recorriendo hoy en día los principales lugares de fe de Roma (las basílicas mayores vinculadas a los mártires y santos más importantes) y hace una parada en san Sebastián, donde, entre las catacumbas, se encuentra también la capilla en la que san Felipe Neri rezaba sin cesar y, según la tradición, fue protagonista de un acontecimiento místico, la famosa «dilatación del corazón».

He estado muchas veces en san Sebastián, me he quedado embelesado ante la estatua del “Salvator Mundi» de Bernini, he recorrido túneles y galerías con frescos y grafitis de miles de peregrinos a lo largo de dos mil años de historia, imaginando a una familia de la antigua Roma celebrando un banquete, o mejor dicho, un “refrigerium” (del que en italiano hemos tomado el término «rinfresco») en memoria de sus difuntos.

Sin embargo, fue durante la peregrinación nocturna por las Siete Iglesias, en el silencio místico que envuelve la basílica y las catacumbas cercanas, cuando me sentí más cerca del corazón de Roma y del corazón del hombre, «en la tierra fría y negra», como diría el gran poeta Carducci, pero con la esperanza de que, después de la muerte, el sol aún nos alegre y nos despierte el amor.