En su “Carta al duque de Norfolk”, el próximo doctor de la Iglesia san John Henry Newman entiende la conciencia como luz que invita a la obediencia a la Voz divina que habla en nosotros y que el buen ejercicio de esa conciencia consiste en el hecho de dirigirse de modo inmediato a la conducta, a algo que debe hacerse o no hacerse. Dice también que Jesús quiso que el Evangelio fuera una Revelación reconocida y auténtica, pública, fija y permanente. En consecuencia, constituyó una sociedad de personas para que fuera la garante de su Revelación. Cuando iba a irse de la tierra, dio a los Apóstoles el encargo de enseñar a los que se convirtieran a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Y les manifestó que estaría con sus seguidores hasta el fin del mundo y de la historia.

Añade Newman que esa promesa de ayuda sobrenatural no caducó con la desaparición de los Apóstoles, ya que Cristo dijo “hasta el fin del mundo”, dando por supuesto que tendrían sucesores y comprometiéndose a estar junto a esos sucesores lo mismo que con los Apóstoles. La Revelación, continúa diciendo Newman, se concedió a los Doce de forma íntegra y la Iglesia sólo la transmite. Cree que la Iglesia tiene la misión de enseñar fielmente la doctrina que los Apóstoles nos dejaron como herencia. Por enseñanza de la Iglesia entiende no la enseñanza de tal o cual obispo sino sus voces unánimes y el Concilio es la forma que la Iglesia puede adoptar para que todos reconozcan lo que ella está enseñando. De igual manera, el Papa debe presentarse ante nosotros de una forma o con un gesto especial, para que entendamos que está ejerciendo su oficio de enseñar, es decir ex cathedra.

En su trabajo sobre “El desarrollo del dogma” afirma que la supremacía de la conciencia es la esencia de la religión natural y que la supremacía en la conciencia del cristiano es lo que en el Nuevo Testamento se nos revela y se nos confirma por la Iglesia. Considera que la Iglesia católica es la única de todas la Iglesias que se atreve a reclamar la infalibilidad, como si un instinto secreto y un recelo involuntario refrenase a las otras confesiones.

En su libro “Apologia pro vita sua” dice que se ve empujado a hablar de la infalibilidad de la Iglesia como de una disposición querida por la misericordia del Creador para preservar la religión en el mundo y para refrenar esa libertad de pensamiento -que sin duda en sí misma es uno de nuestros mayores dones naturales-, para rescatarla de sus propios excesos autodestructivos.

En su libro “El asentimiento religioso” afirma que quien cree en el depositum de la Revelación, cree en todas las doctrinas de ese depositum y, puesto que no puede conocerlas de una vez, conoce algunas doctrinas y no conoce otras… pero conozca poco o mucho, tiene la intención, si de verdad cree en la Revelación, de creer todo lo que haya que creer siempre que y tan pronto como se le presente.

Dice que hay una única religión en el mundo que tienda a satisfacer las aspiraciones y prefiguraciones de la fe y la devoción naturales, el cristianismo y que sólo él tiene un mensaje preciso dirigido a toda la humanidad.

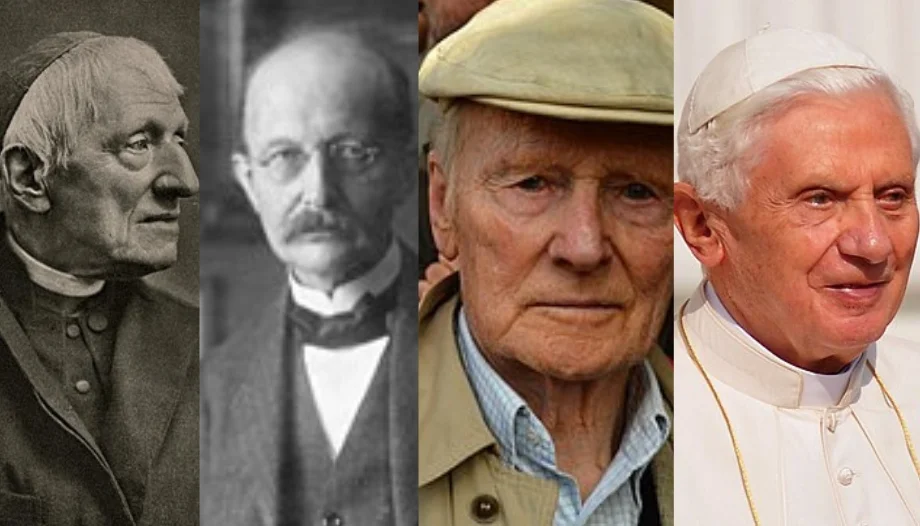

Plank, Spaemann y Ratzinger

Por su parte, el premio Nobel alemán Max Plank, autor de la teoría cuántica decía en una conferencia: «Donde quiera que miremos, tan lejos como miremos, no encontramos en ningún sitio la menor contradicción entre religión y ciencia natural, antes, al contrario, encontramos perfecto acuerdo en los puntos decisivos. Religión y ciencia natural no se excluyen, como algunos temen o creen hoy en día, sino que se completan y se condicionan la una a la otra. La prueba más inmediata de la compatibilidad de la religión y la ciencia de la naturaleza, también de la construida sobre una observación crítica, la ofrece el hecho histórico de que precisamente los máximos investigadores de la naturaleza de todos los tiempos, Kepler, Newton, Lebnitz, eran hombres penetrados de profunda religiosidad».

Y esa misma conferencia de Plank terminaba con las siguientes palabras: «Es la lucha siempre sostenida, nunca desfalleciente, que la religión y la ciencia natural conducen conjuntamente contra la incredulidad y la superstición, y en la que la consigna que marca la dirección, que la marcó en el pasado y la marcará en el futuro, dice: ¡Hacia Dios!» (“Cristo y las religiones de la tierra”, Franz Köning).

Es cierto que hay personas inteligentes dedicadas a la filosofía y a la ciencia y descreídas. Pero prefiero recordar, otra vez, a alguien que ha podido conciliar razón y fe: Robert Spaemann.

Al filósofo alemán le preguntaron en una ocasión si él, un científico de renombre internacional creía realmente que Jesús nació de una virgen y obró milagros, que resucitó de la muerte y que, con Él, se recibe la vida eterna. Puesto que una fe así, le decían, es típicamente infantil.

El filósofo, de 83 años, respondió: “Pues, si usted quiere, así es. Por cierto, creo más o menos lo mismo que creía cuando era niño, sólo que, entretanto, he reflexionado más sobre ello. Al final, la reflexión me ha confirmado siempre en la fe”.

A esta anécdota añadió Benedicto XVI: «¿Por qué Dios no habría de ser capaz de regalar un alumbramiento también a una virgen? ¿Por qué no podría resucitar a Cristo? Por supuesto, si yo mismo establezco lo que tiene permitido ser y lo que no, si yo y nadie más que yo determino los límites de lo posible, entonces tales fenómenos deben excluirse… Dios quiso entrar en este mundo. Dios quiso que no quedáramos limitados a presentirlo sólo desde lejos a través de la física y de la matemática. Él quiso mostrársenos…» (“La luz del mundo”, una conversación de Benedicto XVI con el periodista Peter Seewald).