Rome est une ville qui ne cesse d'être découverte et qui ne cesse d'étonner. Ses archives sont innombrables : ville avec la plus longue continuité d'habitation en Europe (avec Matera, également en Italie) ; capitale de l'Empire romain, de la chrétienté et de la République italienne ; ville avec le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans son arrière-pays ; ville avec le plus grand nombre d'églises au monde (plus de 900, dont la plus grande église au monde, celle de St ; ville qui compte le plus grand nombre d'églises au monde (plus de 900, dont la plus grande église du monde, Saint-Pierre), le plus grand amphithéâtre de l'Antiquité (le Colisée) et le système hydraulique le plus avancé du monde antique (dont témoignent les imposants aqueducs), mais aussi la plus ancienne coupole de béton (encore debout) non assemblée : le Panthéon). Et d'autres premières encore.

C'est pour ces raisons qu'il est connu sous le nom de Ville éternelle. Mais pour qui veut aller au-delà des archives et des monuments les plus connus, Rome a un cœur caché et mille surprises. Parmi elles, la basilique et les catacombes de Saint-Sébastien, sur l'ancienne voie Appienne, la première voie consulaire romaine (312-244 av. J.-C.), dite "regina viarum", qui reliait la capitale au port adriatique de Brindisi. Là, où se trouvaient autrefois des tavernes et quelques habitations, une nécropole s'est développée à partir du IIe siècle après J.-C., sur laquelle a été construit un complexe basilical.

De la nécropole au cimetière : l'invention chrétienne

À l'époque païenne, selon la coutume grecque, mais aussi étrusque et romaine, les lieux destinés à l'inhumation des défunts n'étaient pas appelés cimetières, comme nous les connaissons aujourd'hui, mais des nécropoles (du grec "νεκρόπολις", "nekrópolis", terme composé de "νεκρός", "nekrós", c'est-à-dire "mort", et "πόλις", "pólis", "ville").

Les défunts n'étaient pas enterrés, mais dans la plupart des cas incinérés et leurs cendres étaient conservées dans des urnes placées dans des niches. Les familles les plus aisées disposaient de chapelles privées, comme c'est le cas aujourd'hui, et lorsque l'on visite les catacombes de Saint-Sébastien, on constate que celles-ci étaient parfois dotées d'un toit avec une petite terrasse pour le "refrigerium", le rafraîchissement en l'honneur des parents défunts.

Le passage de la nécropole au cimetière n'était pas simplement un changement de terme, mais une révolution dans la manière de concevoir la mort qui, à l'époque chrétienne, n'était plus la fin naturelle de cette vie, mais le début d'une autre vie, encore plus réelle, à laquelle le corps participerait également. On commença donc à enterrer les morts qui, selon la doctrine chrétienne, étaient considérés comme "endormis" dans l'attente de la résurrection (à San Sebastiano, ainsi que dans d'autres catacombes et dans la nécropole située sous la basilique Saint-Pierre, on peut voir des tombes "mixtes", peut-être de la même famille, avec des niches dans lesquelles étaient conservées les urnes contenant les cendres des païens, à côté de niches plus grandes destinées à accueillir le corps complet et non brûlé d'un défunt chrétien).

Le terme lui-même, " cimetière " (du grec " κοιμητήριον ", " koimētḗrion ", " dortoir ", dont la racine est le verbe " κοιμάομαι ", " koimáomai ", " dormir ") en est donc venu à désigner un lieu de repos, et non de mort.

Les cimetières chrétiens étaient construits à côté (ou sous) les églises jusqu'à l'édit de Saint-Cloud (1804), lorsque Napoléon Bonaparte imposa, pour des raisons d'hygiène, l'inhumation des morts en dehors des zones urbaines (les amateurs de littérature italienne se souviendront du beau poème "I sepolcri" (Les Tombes) d'Ugo Foscolo, inspiré par cet événement).

Vers les catacombes

Le mot "catacombe" dérive du latin "catacombas" (bien que d'origine grecque), qui signifie "cavité", précisément pour indiquer la conformation naturelle du terrain dans cette zone de Rome, où se trouvaient d'anciennes carrières de pouzzolane (qui descendaient de la voie Appienne), et est devenu par extension synonyme de nécropole souterraine. Ici, à partir du IIe siècle, s'est développée une immense zone funéraire (environ 15 hectares, soit 150 000 m² de galeries souterraines, au moins 12 km de tunnels et de couloirs et des milliers de tombes, riches en inscriptions et graffitis en latin ou en grec, en symboles chrétiens tels que la colombe, le poisson, l'ancre et de nombreuses peintures, plus de 400, dont beaucoup sont encore magnifiquement conservées), d'abord païenne puis également chrétienne.

Selon une tradition bien établie, les corps de saint Pierre et de saint Paul auraient été déposés temporairement dans ces mêmes catacombes lors des premières persécutions, pour être ensuite transférés respectivement au Vatican et à Saint-Paul-hors-les-murs. Cela serait compatible avec la découverte, dans la nécropole située sous Saint-Pierre et à proximité des ossements attribués au Prince des Apôtres, d'un mur percé d'une ouverture qui semble indiquer l'enlèvement et le déplacement ultérieur de ces mêmes ossements.

Dans l'une des salles les plus évocatrices des catacombes de Saint-Sébastien, appelée Triclia, on trouve de nombreux graffitis gravés par les anciens pèlerins, tels que : "Petre, Pauli, in mente habete nos", "Pierre et Paul, souvenez-vous de nous".

En effet, le site est devenu la destination de nombreux pèlerinages, notamment après le martyre de saint Sébastien, officier romain converti au christianisme et exécuté sous Dioclétien (vers 288 après J.-C.), qui fut enterré ici par une matrone chrétienne, Lucina, qui trouva son corps jeté dans le Cloaca Maxima.

La basilique et le "Salvator Mundi".

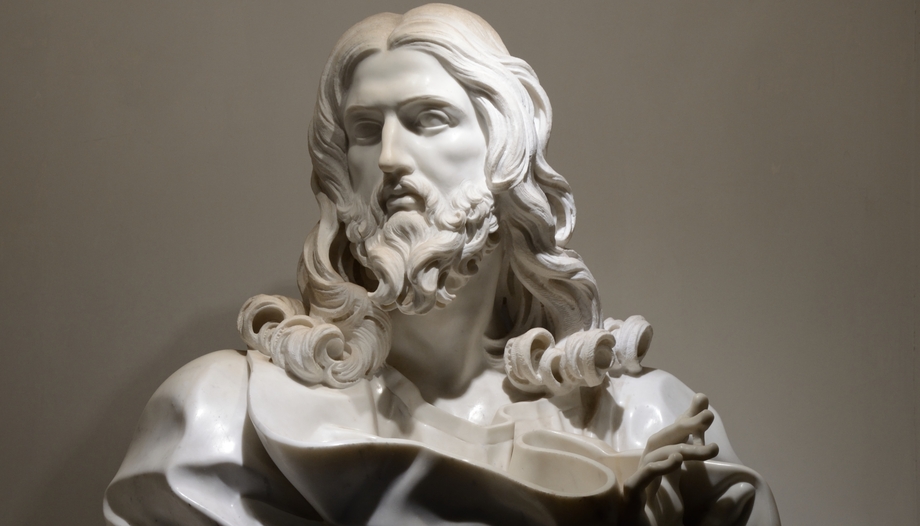

La basilique a été construite au IVe siècle sur ordre de l'empereur Constantin, à l'endroit même où saint Sébastien avait été enterré, "ad catacumbas" ("près des cavités"). Aujourd'hui, son aspect est le résultat de nombreuses interventions ultérieures, en particulier la restauration du XVIIe siècle commandée par le cardinal Scipione Borghese. Les œuvres les plus célèbres à l'intérieur de l'église sont sans aucun doute la chapelle contenant les reliques de Sébastien au-dessus du maître-autel et la statue du saint réalisée par le Bernin. Le grand maître a également réalisé une autre œuvre magnifique, le "Salvator Mundi", sa dernière œuvre, probablement réalisée plus par dévotion personnelle que par commande, et qui a été donnée par le Bernin lui-même à la basilique. Sa trace a été perdue jusqu'en 2001, date à laquelle elle a été retrouvée par hasard et remise en exposition.

Curieusement, c'est précisément à Saint-Sébastien que l'on trouve l'une des premières représentations du Christ sauveur du monde (représenté ici pour la première fois comme une figure réelle et cosmique et non plus seulement comme un bon berger et un maître). Elle fait partie du patrimoine pictural des plus de 400 œuvres retrouvées dans les catacombes (dans ce cas, après un éboulement en 1997). Elle date de la fin du IIIe et du début du IVe siècle et représente le Christ de face dans une attitude de bénédiction, avec un rouleau (volume) dans la main droite et deux personnes derrière lui (peut-être Pierre et Paul).

San Felipe Neri et le Chemin des sept églises

Au Moyen Âge, la basilique Saint-Sébastien était déjà l'une des "sept églises" les plus visitées par les pèlerins de Rome. Mais c'est saint Philippe Néri qui a institutionnalisé ce pèlerinage urbain comme alternative aux pèlerinages plus importants (comme celui de Saint-Jacques-de-Compostelle) et aux réjouissances du carnaval romain (en le proposant surtout aux jeunes comme activité de pénitence, mais pas trop, selon son style inimitable).

Aujourd'hui, le parcours se poursuit le long des principaux lieux de foi de Rome (les basiliques majeures liées aux martyrs et aux saints les plus importants) et s'arrête à San Sebastiano, où, parmi les catacombes, se trouve également la chapelle dans laquelle saint Philippe Neri a prié sans cesse et, selon la tradition, a été le protagoniste d'un événement mystique, la fameuse "dilatation du cœur".

Je suis allé plusieurs fois à Saint-Sébastien, j'ai été envoûté par la statue du "Salvator Mundi" du Bernin, j'ai parcouru des tunnels et des galeries ornés de fresques et de graffitis réalisés par des milliers de pèlerins au cours de deux mille ans d'histoire, en imaginant une famille de la Rome antique célébrant un banquet, ou plutôt un "refrigerium" (d'où vient le terme "rinfresco" en italien) à la mémoire de ses défunts.

Mais c'est au cours du pèlerinage nocturne à travers les sept églises, dans le silence mystique qui enveloppe la basilique et les catacombes voisines, que je me suis senti plus proche du cœur de Rome et du cœur de l'homme, "dans la terre froide et noire", comme dirait le grand poète Carducci, mais avec l'espoir que, après la mort, le soleil continuera à nous remonter le moral et à réveiller notre amour.