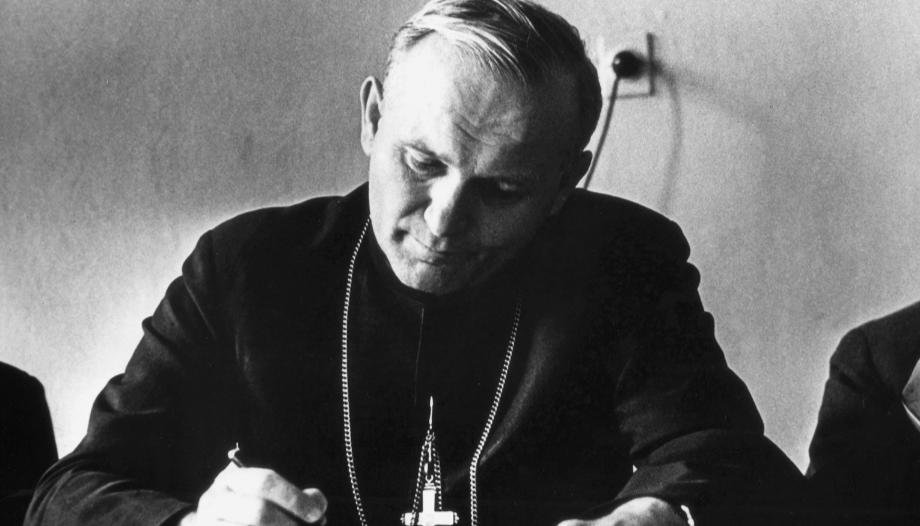

Nel primo anniversario del Terzo Sinodo dei Vescovi, per PALABRA riportiamo le dichiarazioni del cardinale Wojtyła, di cui è nota l'eccezionale performance al Sinodo, come rappresentante dell'episcopato polacco.

Il cardinale arcivescovo di Cracovia, Mons. Karol Wojtyła, ha gentilmente risposto a un'intervista con il direttore di "CRIS", Joaquín Alonso Pacheco.

Il Cardinale, oltre a fare riferimento ai temi discussi al Sinodo, parla della situazione della Chiesa in Polonia, dove, nonostante le varie difficoltà, i sacerdoti stanno dando una prova ammirevole della loro coscienza sacerdotale.

-La Polonia è uno dei Paesi che negli ultimi anni ha registrato il maggior incremento di vocazioni al sacerdozio. In questo fenomeno, l'immagine del sacerdote che i cittadini polacchi desiderano per la loro Chiesa gioca senza dubbio un ruolo importante. Potrebbe spiegare, Eminenza, quali sono le aspettative della Chiesa in Polonia a questo proposito?

-Prima di tutto, devo dire che dobbiamo all'ultimo Sinodo dei Vescovi, che ha intensificato e sistematizzato la riflessione sul tema del sacerdozio ministeriale, se questa riflessione ha raggiunto tutta la Chiesa, dalle Conferenze episcopali alle chiese locali e a tutti i fedeli. Abbiamo così toccato uno dei punti fondamentali della coscienza della Chiesa. Su questa coscienza della Chiesa ravvivata dal Sinodo, si pone anche il problema delle aspettative dei cattolici nei confronti della figura del sacerdote, per quanto riguarda la Polonia.

È vero che la mancanza forzata di organizzazioni cattoliche nel nostro Paese ci ha spesso impedito di consultare tutti i settori del laicato nella fase preparatoria del Sinodo; tuttavia, altri eventi ci hanno permesso di prendere direttamente nota dei loro sentimenti sul problema del sacerdozio. La celebrazione nel 1970 del cinquantesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Paolo VI, vissuta con particolare intimità in Polonia; il 25° anniversario della liberazione di 250 sacerdoti dai campi di concentramento di Dachau e, l'anno scorso, la preparazione alla beatificazione di Massimiliano Kolbe - il sacerdote cattolico che ha dato la sua vita ad Auschwitz in cambio di quella di un padre di famiglia - hanno significato per i nostri fedeli una sorta di introduzione spirituale al Sinodo e, per noi, un'occasione per constatare che la figura del sacerdote è al centro della coscienza della Chiesa in Polonia.

Le risposte date dai nostri sacerdoti la scorsa primavera alle domande poste dalla Segreteria del Sinodo nella fase preparatoria dimostrano proprio questo punto. Le loro risposte sono in linea con questa coscienza, cioè definiscono la figura del sacerdote secondo le proprie convinzioni e, allo stesso tempo, secondo le esigenze concrete di tutto il resto del Popolo di Dio. In Polonia è consolante il fatto che esista una stretta relazione tra la concreta esistenza sacerdotale - il modo in cui il sacerdote vede se stesso - e le esigenze della fede viva della Chiesa - la sensus fidei del popolo di Dio a cui è stato chiamato a svolgere il ministero.

Da queste risposte si può dedurre che per i cattolici polacchi il problema del sacerdote ruota principalmente attorno al momento stesso della vocazione sacerdotale. Essa è giustamente vista come una chiamata personale molto speciale di Cristo, il prolungamento soprannaturale della chiamata rivolta da Gesù agli Apostoli. Tutti i fedeli, nelle varie forme di vita cristiana, cercano di condurre la loro vita secondo la speciale intenzione di Dio contenuta nel Battesimo, ma la vocazione sacerdotale è giustamente intesa in tutta la sua peculiarità. A questa nuova "Vieni e seguimi". La chiamata di Cristo, imperativamente pronunciata da Cristo, risponde, nella sensibilità dei nostri fedeli, alla certezza che al carattere personale di tale chiamata deve seguire un impegno totale della persona. In breve, l'espressione con cui l'Epistola agli Ebrei descrive il sacerdote è letteralmente vissuta: ex hominibus assumptus (Eb 5, 1).

Questo spiega come, nonostante le difficoltà oggettive, i seminari siano oggetto di particolare attenzione da parte di tutti e si mantengano esclusivamente grazie alle donazioni dei fedeli, e spiega anche la straordinaria partecipazione con cui - soprattutto nelle comunità provinciali, ma anche nelle grandi città - vengono seguite le ordinazioni sacerdotali e le celebrazioni delle prime Messe.

Possiamo continuare a usare il modello del testo paolino per illustrare un secondo aspetto importante di questa consapevolezza dei fedeli polacchi riguardo al sacerdozio: pro hominibus constituitur. I fedeli vedono nel sacerdote il sostituto e il seguace di Cristo, che sa affrontare volentieri qualsiasi sacrificio personale per la salvezza delle anime a lui affidate. Sono sicuri di lui e apprezzano soprattutto il suo concreto zelo apostolico e il suo instancabile spirito di sacrificio per il prossimo, attuato nello spirito di Cristo. Ed è proprio insistendo su queste dimensioni dell'esistenza sacerdotale che credo si possa superare qualsiasi "crisi di identità". Il sacerdote è utile alla società se riesce a utilizzare tutte le sue capacità fisiche e spirituali nello svolgimento del suo ministero pastorale. I fedeli non hanno bisogno di funzionari della Chiesa o di efficienti dirigenti amministrativi, ma di guide spirituali, di educatori (tra il mio popolo è convinzione comune che il cristianesimo possieda principi morali e possibilità educative insostituibili).

Tornando al documento sinodale, per vedervi riflessa la situazione polacca, sarebbe necessario apportare un'ulteriore correzione: anziché insistere sulla crisi d'identitàNel caso dell'Unione Europea, sarebbe necessario porre l'accento sull'individuazione di per vitam et ministerium che è proprio l'aspetto più rilevante del modo in cui i nostri fedeli considerano il sacerdozio, alla luce di tutto ciò che è già stato sottolineato da alcuni documenti conciliari come la Lumen gentium e il Presbyterorum ordinis. Questo non significa che i sacerdoti polacchi non guardino con gratitudine al lavoro svolto dal Sinodo.

È Dio che dà il sacerdozio.

-In molti Paesi occidentali, dove l'industrializzazione ha portato alla diffusione di una mentalità sempre più tipica di una società secolarizzata, si parla di sacerdozio. part-time Come considera Sua Eminenza questo problema in relazione al problema della carenza di clero?

-Il documento finale del Sinodo risponde a questa domanda in termini essenziali. Nella parte dedicata ai principi dottrinali si legge: "La permanenza di questa realtà impressa per tutta la vita - una dottrina di fede conosciuta nella tradizione della Chiesa come carattere sacerdotale - dimostra che Cristo ha irrevocabilmente associato la Chiesa a sé per la salvezza del mondo, e che la Chiesa stessa è definitivamente consegnata a Cristo per il compimento della sua opera. Il ministro, la cui vita porta l'impronta del dono ricevuto dallo Spirito Santo, è un segno permanente della fedeltà di Cristo alla sua Chiesa"..

In accordo con tutta la tradizione, il Sinodo ha affermato che il sacerdozio ministeriale, in quanto frutto della particolare vocazione di Cristo, è un dono di Dio nella Chiesa e per la Chiesa; e proprio questo dono, una volta accettato dall'uomo nella Chiesa, è irrevocabile. Il Sinodo ha infatti ribadito che "questa speciale partecipazione al sacerdozio di Cristo non scompare in alcun modo, anche se il sacerdote viene dispensato o allontanato dal cerchio del ministero per motivi ecclesiastici o personali"..

In pratica è la Chiesa che, attraverso il vescovo, chiama alcuni individui al sacerdozio e lo trasmette loro in modo sacramentale, ma questo non deve farci dimenticare che l'autore del dono, colui che ha istituito il sacerdozio, è Dio stesso. "Con l'imposizione delle mani viene comunicato il dono imperituro dello Spirito Santo (cfr. 2 Tim 1,6). Questa realtà configura e consacra il ministro ordinato a Cristo Sacerdote (cfr. PO 2) e lo rende partecipe della missione di Cristo nel suo duplice aspetto, quello dell'autorità e quello del servizio. Questa autorità non è propria del ministro: è una manifestazione della sua stessa autorità. "exasiae (cioè della potenza) del Signore, in virtù della quale il sacerdote svolge una missione di inviato nell'essenziale opera di riconciliazione (cfr. 2 Cor 5, 18-20)"..

Che dire del sacerdozio part-time? Anche in questo caso, la risposta è data nel documento finale del Sinodo. "Il tempo pieno deve essere dedicato al ministero sacerdotale come regola ordinaria. Pertanto, la partecipazione alle attività secolari degli uomini non può in alcun modo essere posta come scopo primario, né può bastare a riflettere tutta la responsabilità specifica dei sacerdoti".. Si tratta quindi di dare una risposta adeguata alla domanda "Che cos'è un sacerdote?"; in questo contesto il Sinodo riprende le parole del Presbyterorum ordinis: "Senza essere del mondo o avere il mondo come fine, i sacerdoti devono comunque vivere nel mondo. (cfr. OP 3; 17; 10; 17, 14-16). come testimoni e dispensatori di una vita diversa da questa vita terrena (cfr. OP 3)".

Solo sulla base di queste premesse può emergere una soluzione realistica e conforme alla fede. Il Sinodo non ha dimenticato che anche in epoche passate della storia della Chiesa ci sono stati sacerdoti che si sono impegnati in attività extra-sacerdotali, ma sempre in stretta connessione con la loro specifica missione pastorale. "per poter determinare nelle circostanze concrete la conformità tra le attività secolari e il ministero sacerdotale, è necessario chiedersi se e in che modo tali funzioni e attività servano non solo la missione della Chiesa, ma anche le persone, anche quelle non evangelizzate, e infine la comunità cristiana, a giudizio del vescovo locale con il suo presbiterio, consultando se necessario la Conferenza episcopale"..

La decisione del vescovo o della conferenza episcopale deve quindi tenere conto di queste premesse. Infine, il Sinodo acconsente allo svolgimento di attività extra-sacerdotali, ma con alcune importanti precisazioni: "Quando queste attività, che normalmente spettano ai laici, sono in qualche modo richieste dalla missione evangelizzatrice del sacerdote stesso, si richiede che siano in accordo con le altre attività ministeriali, poiché in tali circostanze possono essere considerate come modalità necessarie del vero ministero. (cfr. OP 3)".

Il Sinodo si è quindi assunto la responsabilità di proteggere la Chiesa dal rischio di svalutare il dono divino del sacerdozio. In linea con questo stesso senso di responsabilità, sostengo che il problema della carenza di clero deve essere inquadrato nelle sue giuste dimensioni; non possiamo pensare di risolvere le difficoltà derivanti dalla quantità rinunciando alla qualità. Si tratta di migliorare l'uso del sacerdote nella Chiesa, ma senza dimenticare che solo il sacerdote può essere un'altra persona. "il Signore della messe Questo dono può essere moltiplicato e spetta agli uomini accoglierlo con le disposizioni richieste dalla sua natura.

Crisi d'identità?

Dalle sue parole si può trarre la conclusione che la crisi che ha colpito il sacerdote può essere ricondotta soprattutto alle difficoltà di fede e alla mancanza di un'autentica spiritualità sacerdotale nella Chiesa di oggi. Ritiene, tuttavia, che oltre a questa crisi sia all'opera anche una cultura macroscopicamente scristianizzata? Il Sinodo, a cui lei ha fatto riferimento, ha toccato anche questo aspetto; qual è la sua opinione in merito?

-Durante i lavori del Sinodo si è parlato molto della crisi di identità del sacerdote, inquadrandola sullo sfondo di una più fondamentale crisi di identità della Chiesa stessa. Alcune espressioni, però, mi sembrano confuse: è chiaro che più che a una crisi oggettiva, queste espressioni alludono a una consapevolezza soggettiva di crisi. Chiarito questo, passo a rispondere direttamente alla sua domanda. Il documento finale sul sacerdote, pur evitando l'espressione "crisi di identità" - usata invece nel documento preparatorio - evoca questa idea proprio nei punti dedicati a illustrare tale crisi. Ecco un esempio: "Di fronte a questa realtà, alcuni si pongono delle domande inquietanti: c'è o non c'è una ragione specifica per il ministero sacerdotale? Questo ministero è necessario o no? Il sacerdozio è permanente? Che cosa significa essere sacerdote oggi? Non sarebbe sufficiente per il servizio delle comunità avere dei presidenti nominati per servire il bene comune, senza bisogno dell'ordinazione sacerdotale, e per esercitare il loro ufficio temporaneamente?

Si può certamente sostenere che questioni come queste sono storicamente sorte in ambito teologico, facendo appello a presupposti teorici sistematicamente elaborati da alcuni teologi come risposta alla metodologia teologica tradizionale. Ma una volta formulate e lanciate nell'opinione pubblica ecclesiale, esse esprimono un atteggiamento di più profonda contestazione esistenziale. Il testo si occupa proprio di ricostruire la genesi di questo secondo tipo di contestazione, e in questo contesto continua a riferirsi all'intero campo della cultura contemporanea: "I problemi sopra descritti, in parte nuovi e in parte già noti in passato, ma che ora si presentano in forme nuove, non possono essere compresi separatamente dal contesto generale della cultura moderna, che mette seriamente in discussione il loro stesso significato e valore. Le nuove risorse della tecnologia danno luogo a una speranza basata troppo sull'entusiasmo e allo stesso tempo a una profonda inquietudine. Ci si può giustamente chiedere se l'uomo sarà in grado di dominare il proprio lavoro e di indirizzarlo verso il progresso"..

"Alcuni giovani soprattutto hanno perso la speranza nel senso di questo mondo, e cercano la salvezza in sistemi puramente meditativi, in paradisi artificiali e marginali, rifuggendo dallo sforzo comune dell'umanità".

"Altri sono animati da speranze utopiche senza alcun rapporto con Dio, così che nel perseguire uno stato di impressione totale, trasferiscono il significato di tutta la loro vita personale dal presente al futuro.

"In questo modo, azione e contemplazione, educazione e svago, cultura e religione, i poli immanente e trascendente della vita umana, sono completamente scollegati".

Il problema è il seguente: questa diagnosi è giusta? O meglio: spiega davvero tutto? Ovvero, è davvero dovuta al contesto della cultura contemporanea? I membri dell'episcopato polacco che sono in contatto con le difficoltà del dopoguerra sono propensi a sostenere che il documento generalizza un insieme di sintomi caratteristici del mondo occidentale tecnologicamente sviluppato; la situazione della Chiesa in altri Paesi presenta aspetti ben diversi.

Vita di fede.

Il Sinodo non ha certo ignorato questa realtà: "Sappiamo che ci sono diverse parti del mondo in cui questo profondo cambiamento culturale non è ancora stato avvertito, e che le questioni sopra evidenziate non sono sollevate ovunque, da tutti i sacerdoti, o dallo stesso punto di vista".

In Polonia, invece, forse a causa dell'influenza di un diverso regime politico e socio-politico, la trasformazione culturale non solo è meno evidente, ma anche molto diversa. Recenti sondaggi tra i sacerdoti polacchi hanno dimostrato che in Polonia non c'è né una crisi di identità del sacerdozio né una crisi di identità della Chiesa. Nello scontro con l'ideologia marxista e il suo ateismo programmato e propagandistico, la Chiesa non ha perso la propria identità. Le crisi, quando si verificano, sono individuali; e qui torniamo al problema della fede e della spiritualità. La fede è una grazia soprannaturale che si sviluppa nelle circostanze più varie e contraddittorie. In questo momento, poiché l'aumento del progresso materiale porta con sé forti tensioni nella vita spirituale, credo che si debba sottolineare che la sua risoluzione radicale dipende da un aumento proporzionale della vita di fede. E questa, al di là delle diagnosi, è stata anche la risposta fondamentale del Sinodo.

L'opinione pubblica nella Chiesa.

-Parallelamente alla missione di stimolare e garantire la fede (magistero) c'è la funzione di guidare i credenti e di trasmettere loro fedelmente le indicazioni magisteriali. In questo senso, può spiegare l'allusione che ha fatto recentemente alla teologia?

-Non si tratta solo di teologia, ma in generale della formazione dell'opinione pubblica nella Chiesa. In quest'ambito, un ruolo decisivo è svolto dalla massmediaQuesti ultimi, come è noto, sono strutturati secondo leggi proprie. Queste, ovviamente, non possono agire a scapito della loro fedeltà al messaggio.

Il problema è così reale che il Sinodo stesso lo ha ripreso nel documento sulla giustizia con queste parole: "La coscienza del nostro tempo esige la verità nei sistemi di comunicazione sociale, che comprende anche il diritto all'immagine obiettiva diffusa dai media stessi e la possibilità di correggere la loro manipolazione"..

La Chiesa ha affrontato il tema della comunicazione in modo sempre più positivo e fiducioso (basti pensare al decreto conciliare Inter mirifica e nell'istruzione Communio et progressio), ma allo stesso tempo non si può nascondere l'esistenza oggettiva del pericolo che i mali della comunicazione possano danneggiare il diritto alla verità e diventare uno dei principali centri di ingiustizia del mondo contemporaneo. Pertanto, assegnando alla massmedia il suo giusto scopo, il testo sinodale afferma esplicitamente: "Questo tipo di educazione, poiché rende tutte le persone più pienamente umane, le aiuterà a non essere manipolate in futuro, né dai media né dalle forze politiche, ma, al contrario, permetterà loro di plasmare il proprio destino e di costruire comunità veramente umane"..

Questi testi sono al centro del nostro tema, anche se in qualche misura esulano dal contesto: aiutano a dissipare gli equivoci che nascono quando si passa dal livello della vita della Chiesa - dove pastori e teologi danno il loro contributo specifico, nella fedeltà al loro ministero pastorale e sacerdotale - al livello della comunicazione e della creazione dell'opinione pubblica. Ritengo quindi giustificate le preoccupazioni dei Padri sinodali, per evitare di snaturare elementi essenziali per la vita della Chiesa nel corso delle comunicazioni sociali. Si tratta di mettere in moto un movimento di sensibilizzazione che promuova nei responsabili della comunicazione una maggiore consapevolezza della loro responsabilità nell'edificazione della Chiesa secondo la volontà di Cristo, individuando realisticamente quei fattori che - a causa di interessi di parte e di un diffuso spirito divinatorio - hanno un'influenza negativa.

Mettere in discussione i valori cristiani.

-Tra gli avvertimenti rivolti ai sacerdoti dal recente Magistero ecclesiastico, spicca per frequenza quello contro la tentazione di adattare l'annuncio della Parola e i criteri dell'azione pastorale alla mentalità mondana. Se questa mentalità si mostra sempre più intrisa di ideologia permissiva e si parla già apertamente di "teologia permissiva", tale monito deve essere esteso anche ai teologi?

-Il perbenismo e le sue manifestazioni in ambito teologico sono fenomeni tipici della società occidentale che, in Paesi come la Polonia, hanno, per il momento, un'influenza piuttosto relativa. Come osservatore esterno, quindi, posso limitarmi a considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, è chiaro che alla base del permissivismo c'è una concezione esclusivamente orizzontale - e quindi un po' ridotta - della libertà. La libertà è l'elemento costitutivo della dignità della persona che viene ininterrottamente proclamata e difesa dal pensiero cristiano. Ma occorre anche ricordare che la libertà cristiana non è mai fine a se stessa, ma anzi è necessariamente un fine in sé: è il mezzo per il raggiungimento del vero bene. L'errore di prospettiva del permissivismo consiste nel capovolgere il punto di vista: il fine diventa il perseguimento della libertà individuale, senza alcun riferimento al tipo di bene a cui la libertà è finalizzata. La conseguenza pratica è che, al di fuori del compimento del bene, la libertà si trasforma in abuso e, invece di fornire all'individuo il terreno per la propria autorealizzazione, ne determina il vuoto e la frustrazione. Tutto ciò che rimane della libertà è la slogan.

Non c'è dubbio che un tale approccio debba essere considerato assolutamente contrario ai criteri che dovrebbero guidare una corretta teologia e un'efficace azione pastorale. Teologi e pastori devono, in tale situazione, interrogarsi costantemente sui veri valori cristiani. L'uomo porta la norma della sua libertà - secondo l'espressione paolina - in una "vaso di terracotta". (II Cor. 4, 7). Le tentazioni sono molte, ma le possibilità di recupero sono altrettanto grandi. Molte confusioni possono essere evitate, per quanto riguarda i problemi della società permissiva, ricordando che è il messaggio cristiano - la sua radice nella coscienza naturale - e non il permissivismo, a dover dettare le leggi della lotta per l'autentica libertà, che è sempre anche una delle componenti indispensabili della missione della Chiesa.

-Qual è, secondo lei, Eminenza, la lezione che i sacerdoti di oggi, e in particolare quelli polacchi, possono trarre da una figura come Massimiliano Kolbe?

-Il fatto che Massimiliano Maria Kolbe sia stato identificato durante i lavori del Sinodo conferisce alla sua figura - come ha sottolineato il cardinale Duvial, attuale presidente dell'Assemblea sinodale - un significato che supera i confini nazionali e lo rende un esempio per tutti i sacerdoti: il segno di un tempo segnato da crudeltà disumane, ma anche da consolanti episodi di santità. Per noi polacchi, poi, la sua beatificazione ha ovviamente un carattere del tutto particolare: per i più anziani tra noi sacerdoti ricorda i tormenti patiti con il resto della popolazione nei campi di sterminio, dove il dolore e la solidarietà hanno preparato la Chiesa in Polonia a nuove prove. Per i più giovani, padre Kolbe rappresenta un'indicazione di quanto il sacerdote deve esigere da se stesso nel servizio agli altri.

Anche altri aspetti della sua personalità possono essere considerati paradigmatici (basti pensare alla sua devozione alla Madonna e alla sua azione apostolica nella stampa); tutta la sua figura, così intimamente segnata dalla croce, è un pressante richiamo alla finalità apostolica della vocazione cristiana e alla totale rinuncia a se stessi, che è una dimensione costante dell'esistenza sacerdotale.