Tutti noi abbiamo sentito parlare di San Paolo e delle sue peripezie: viaggi, avventure per terra e per mare, naufragi, pericoli. La sua vita appare più entusiasmante di una serie TV. Il suo nome ha evocato per secoli Paesi lontani, lingue e genti nuove, mai conosciute prima, sole, aria salmastra e vento che accarezza il viso. Alla nascita, a Tarso, l’avevano chiamato Shaul – l’impetrato – ma è con il nome “Paolo”, uomo da poco, che divenne universalmente famoso.

Ne parliamo con Giulio Mariotti, giudaista e biblista, che lavora nel campo del giudaismo del Secondo Tempio e origini cristiane, occupandosi dello studio della storia del pensiero giudaico e del nascente movimento dei discepoli di Gesù.

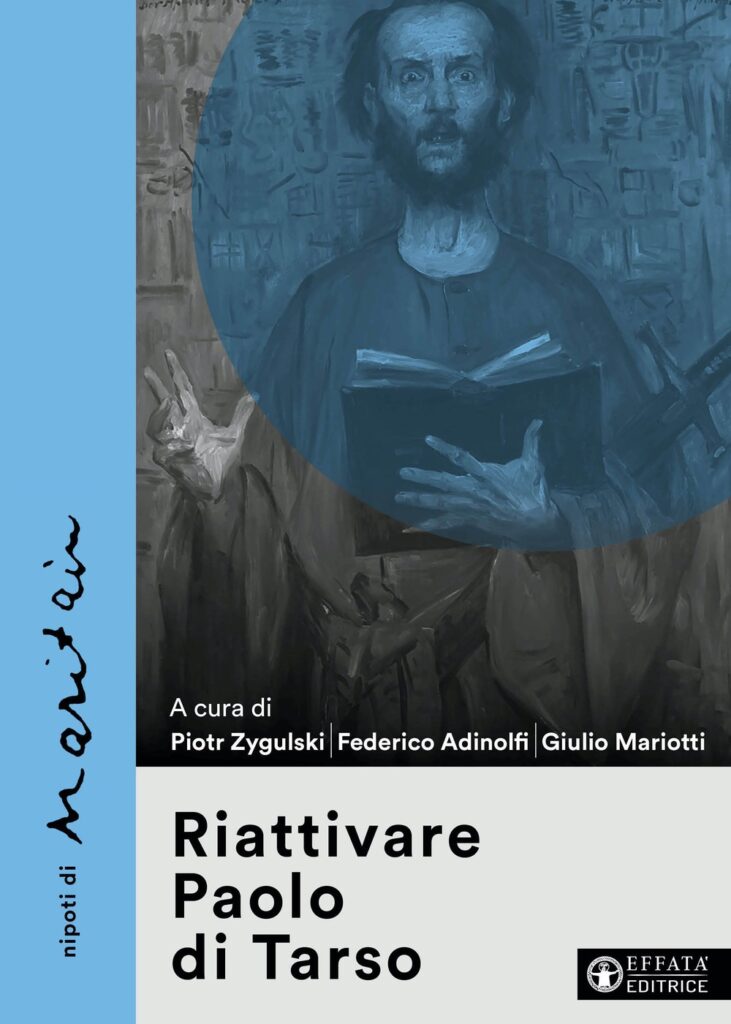

È co-autore con Gabriele Boccaccini di Paolo, ebreo del suo tempo (2025), co-curatore con Piotr Zygulski e Federico Adinolfi del volume collettaneo Riattivare Paolo di Tarso (2025), autore di L’elezione, il dualismo, il tempo. Leggere 2 Tessalonicesi nel giudaismo del suo tempo (2024).

Lo abbiamo intervistato per capire cosa significhi oggi tornare a leggere Paolo senza pregiudizi, e come il suo annuncio possa ancora parlarci.

Giulio, grazie per il tempo che stai dedicando ai lettori di Omnes. È per noi un onore poterti intervistare, specie alla luce di tutti i tuoi progetti. Come studioso, mi sembra di capire che tu ti proponga di far luce su chi fosse davvero Paolo di Tarso, se un traditore del giudaismo o un suo radicale interprete, un uomo del passato o una voce ancora capace di interrogare il presente. In Riattivare Paolo di Tarso (Effetà, 2025), avete raccolto contributi di teologi e studiosi internazionali per far uscire Paolo dai confini confessionali e accademici. La prima domanda che volevo farti è appunto: perché è stato scelto proprio il verbo “riattivare” per parlare di Paolo? Cosa c’è da riattivare, oggi, nella sua figura?

– Abbiamo scelto il verbo “riattivare” perché non si tratta semplicemente di studiare di nuovo Paolo, ma di restituirgli una voce vitale nel dibattito culturale, sociale, teologico e interreligioso di oggi. “Riattivare” significa togliere Paolo da una lettura esclusivista cristiana per riportarlo al centro di una riflessione pluralista e condivisa. Troppo a lungo è stato letto come un apostata del giudaismo e fondatore del cristianesimo. Con questo verbo volevamo sottolineare che Paolo non è una figura del passato da esumare, ma una voce ancora capace di interrogare le nostre certezze e i nostri sistemi.

Riattivare Paolo significa offrire nuovi spazi a prospettive che finora hanno trovato poco ascolto in Italia, come la lettura di Paolo all’interno del giudaismo del suo tempo. Così agli studi fondamentali di autori come Romano Penna, Mauro Pesce, Antonio Pitta e Gabriele Boccaccini, per citarne alcuni studiosi, si stanno aggiungendo ulteriori studi sull’ebraicità dell’Apostolo che recepiscono sia la tradizione italiana della ricerca che quella internazionale.

Nei tuoi studi su Paolo insisti sul fatto che egli non abbia mai “abbandonato” il giudaismo. Cosa cambia se lo leggiamo davvero come un ebreo credente, osservante, apocalittico?

– Leggere Paolo come un ebreo credente, osservante e apocalittico significa scardinare uno dei pilastri su cui per secoli si è fondata la teologia cristiana: l’idea che egli abbia rotto con l’ebraismo per fondare una nuova religione universale, spirituale, in definitiva “superiore”.

In realtà, Paolo non ha mai abbandonato il giudaismo: è un fariseo che aderisce a un movimento escatologico e messianico interno al giudaismo del suo tempo, convinto che in Gesù si sia inaugurata una fase definitiva della storia di Israele e dell’umanità. Egli non rifiuta la Torah né la considera inutile; piuttosto, interpreta il tempo presente come “momento escatologico” in cui anche i gentili possono entrare a far parte del popolo di Dio, Israele, senza bisogno di farsi ebrei, l’intero Israele che verrà salvato (Rm 11,26). Così Paolo torna a essere non il distruttore del giudaismo, ma semplicemente una delle sue voci del giudaismo del suo tempo.

Avete raccolto nel volume saggi che fanno dialogare Paolo con temi come parità di genere, ecologia, ingiustizia sociale. Non rischiamo di proiettare troppo il nostro tempo su di lui?

– È una domanda giustissima, e ne siamo pienamente consapevoli. Il rischio di anacronismo esiste ogni volta che si tenta di “attualizzare” un autore antico. Il punto, però, non è fingere che Paolo parlasse di ecologia, parità di genere o giustizia globale come lo faremmo noi oggi. Questo sarebbe ideologico e storicamente scorretto. Il nostro intento è un altro: partire dai principi del suo pensiero per chiederci se possono ancora dire qualcosa al nostro tempo.

Paolo si pone domande radicali – sul male, sul senso della legge, sulla speranza, sull’universalità della salvezza – che restano vive anche oggi. Allora è legittimo chiedersi: che cosa può suggerirci il suo modo di pensare, anche nel campo dei diritti, della politica, della cura del creato? Non per modernizzarlo a forza, ma per lasciarci mettere in discussione.

C’è un versetto paolino che ti ha accompagnato e ti accompagna particolarmente in questo momento della tua vita?

– Il versetto che più mi accompagna in questo momento è: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10). È una frase che sovverte tutte le logiche del potere, del successo e della prestazione che dominano le nostre vite. In un mondo che ci chiede di essere sempre performanti, vincenti, impeccabili, Paolo ci ricorda che è proprio nella debolezza che si rivela la potenza di Dio.

All’interno della visione del mondo apocalittica, Paolo ritiene che sia necessario un intervento divino per risolvere il problema del male, ed è quello che lui ha incontrato in quella che viene descritta come una rivelazione sulla via di Damasco. Questa consapevolezza, unita a quella di essere alla fine dei tempi guiderà l’intero pensiero paolino e ci offre la consapevolezza che anche nel nostro tempo, la carta vincente sia quella di mostrarsi fragili piuttosto che performanti in ogni occasione.

Perché non si può più parlare di Paolo come un convertito?

– Parlare di “conversione” per Paolo, nel senso tradizionale di passaggio da una religione all’altra, è storicamente e teologicamente fuorviante. Ai di tempi di Paolo, il cristianesimo come religione autonoma non esisteva ancora. Paolo così non ha lasciato il giudaismo, non ha mai rinnegato la Torah né la sua identità ebraica. Egli stesso si definisce con orgoglio “ebreo, della tribù di Beniamino, fariseo quanto all’osservanza della legge” (Fil 3,5).

Quello che vive sulla via di Damasco, quindi, non è una “conversione” religiosa, ma una chiamata profetica alla stregua di Geremia e Isaia letta come una rivelazione. Parlare ancora di “conversione” perpetua una teologia della rottura che ha alimentato l’antigiudaismo cristiano per secoli. È tempo di sostituire questo linguaggio con parole più storicamente e letterariamente adeguate: chiamata o rivelazione.

Paolo non ha cambiato religione: ha cambiato posizione restando all’interno del giudaismo. Per questo da alcuni anni, il Segretariato per le Attività Ecumeniche propone di rinominare la festa del 25 gennaio da “conversione” a festa della “vocazione” di Paolo.

Nel volume avete coinvolto anche voci ebraiche e laiche. Perché è importante oggi un confronto che vada oltre l’ambito cristiano?

– Perché parlare di Paolo oggi non può più essere un affare interno alla sola esegesi e teologia cristiana. Paolo è stato per troppo tempo letto e usato solo da un punto di vista ecclesiale, spesso in chiave polemica e antigiudaica. Eppure, egli stesso si è sempre definito ebreo – fariseo, osservante – e non ha mai rinnegato questa identità. Per questo era essenziale, in questo volume, come di fatto lo è nella ricerca e nel dibattito internazionali, aprire il dialogo ad altre voci: a studiosi ebrei e a pensatori laici e a chiunque si mostri interessato a ricercare chi veramente fosse Paolo senza pregiudizi e preconcetti.

Inoltre, è un modo per superare le barriere confessionali e invitare tutti – credenti o meno – a confrontarsi con una figura che, comunque la si pensi, ha segnato profondamente la storia del pensiero occidentale. Paolo non appartiene a una Chiesa, ma come tutti i grandi pensatori all’umanità.

Cosa può ricevere il mondo ebraico da una rilettura di Paolo come quella che proponete?

– Una delle grandi potenzialità della Paul within Judaism Perspective è quella di aprire finalmente un varco per una ricezione non ostile di Paolo anche da parte del mondo ebraico. Per secoli, infatti, Paolo è stato percepito come colui che ha tradito l’ebraismo, ne ha condannato le pratiche, e ha fondato una religione separata, sostitutiva, spesso nemica.

Questa immagine è nata soprattutto a partire dal II secolo, per poi consolidarsi nel cristianesimo come “visione standard”, arrivando fino a quasi ad oggi. Ma oggi gli studi storici ci dicono altro: Paolo non ha mai voluto fondare un’altra religione, né ha inteso abolire la Torah. Egli resta dentro l’ebraismo, in dialogo e a volte in tensione con altri gruppi giudaici del suo tempo.

Che cosa auguri a chi legge questo libro, soprattutto se è giovane o lontano dalla fede?

– Il mio augurio più sincero è che chi legge questo libro possa incontrare un Paolo che possa assomigliare sempre di più al suo volto autentico, disincrostato da secoli di interpretazioni che ne hanno fatto il modello dell’antigiudaismo cristiano o dell’intolleranza esclusivista. Il desiderio è che si possa comprendere che Paolo sfugge alle etichette e può essere apprezzato sia da chi crede che da chi non crede, da cristiani come da ebrei.