Quel che è certo è che Papa Leone XIV si è dimostrato un "integratore" dei vari aspetti della vita cristiana, un ricercatore di unità e coerenza. Ma in nessun modo relativista, ma al contrario incisivo e profondo, sapendo mostrare le esigenze della verità cristiana, anche se non è certo possibile parlare di tutto allo stesso tempo..

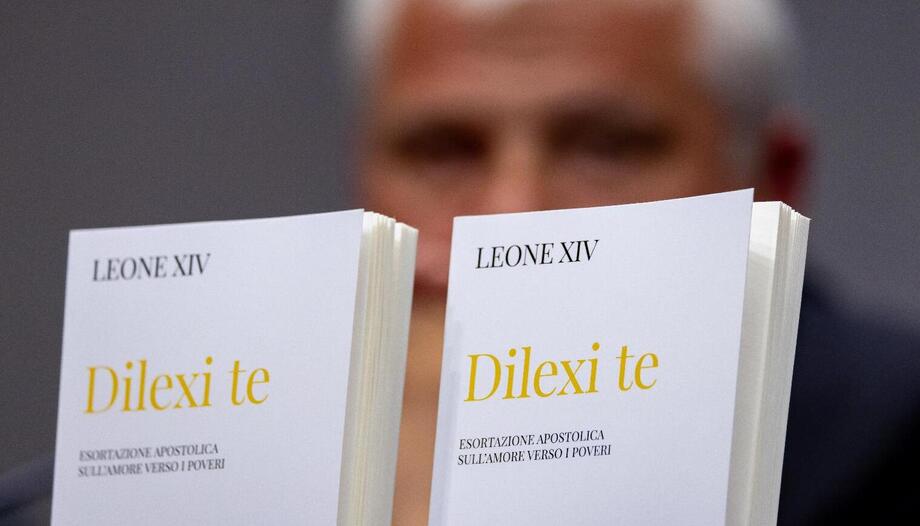

L'esortazione apostolica Dilexi teVi ho amato" è il primo lungo documento di Leone XIV. Nel titolo riprende le parole che Cristo rivolge, nel Libro dell'Apocalisse (3,9), a una comunità cristiana di scarsa rilevanza ed esposta al disprezzo. Il testo si concentra su amore per i poveri. Si tratta di un aspetto della fede e della vita cristiana che ha progressivamente acquisito importanza nel magistero della Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2443-2449).

La presentazione mette in relazione il tema di questo documento con l'enciclica Dilexit noi (2024) del Papa Francesco, L'enciclica afferma che la contemplazione dell'amore di Cristo "ci aiuta a essere più attenti alle sofferenze e ai bisogni degli altri, e ci rende abbastanza forti da partecipare alla sua opera di liberazione, come strumenti per la diffusione del suo amore".

L'amore per i bisognosi, la via della santificazione

Papa Prevost osserva che il documento riprende un testo preparato da Francesco, "immaginando che Cristo si rivolga a ciascuno di loro dicendo: non avete né potere né forza, ma "Io vi ho amato"". Dichiara di condividere il desiderio del Papa precedente "che tutti i cristiani possano percepire la forte connessione tra l'amore di Cristo e la sua chiamata a raggiungere i poveri" (3). L'obiettivo principale del documento è quindi dichiarato: proporre questo "cammino di santificazione" con forti radici evangeliche: riconoscere Cristo nel bisognoso per configurarsi a Cristo, che è il senso della santità.

Nelle sue "parole indispensabili" o preliminari (capitolo I), Leone XIV sottolinea come il Signore si identifichi con i bisognosi (cfr. soprattutto Mt 25,40). "Nel volto ferito del povero troviamo impressa la sofferenza dell'innocente e quindi la sofferenza di Cristo stesso" (9). E così il Papa confessa: "Sono convinto che l'opzione preferenziale per i poveri genera uno straordinario rinnovamento sia nella Chiesa che nella società, quando siamo capaci di liberarci dall'autoreferenzialità e riusciamo ad ascoltare il loro grido" (7). Ciò richiede un cambiamento di mentalità, senza lasciarsi ingannare da prese in giro, argomentazioni autoreferenziali e pseudoscientifiche.

Un'esigenza di coerenza cristiana

Le Sacre Scritture (cfr. capitolo II) insegna che "non si può pregare né offrire sacrifici opprimendo i più deboli e i più poveri" (17). Gesù si è fatto povero per rivelarci l'amore del Padre (cfr. 2 Cor 8, 9). La sua povertà e il suo amore per i poveri sono un segno del suo legame con il Padre e del dono di sé che chiede anche ai suoi discepoli. È per questo che "non si può amare Dio senza estendere il proprio amore ai poveri" (26) ed è per questo che la opere di misericordia, come segno dell'autenticità del culto di Dio (cfr. 27).

È significativo che l'apostolo Giacomo, per esemplificare la necessaria unione tra fede e opere, porti come esempio il rapporto con i bisognosi (cfr. Gc 5,3-5). Infatti, la prima comunità cristiana di Gerusalemme si preoccupava quotidianamente di condividere i beni e di assistere i poveri (soprattutto le vedove, cfr. At 6,1-6) e San Paolo era stato istruito a non dimenticare i poveri (cfr. Gal 2,10). Esiste quindi un legame tra l'amore per Dio e l'amore per i poveri.

Cristo, presente nell'Eucaristia e nei poveri

Il Padri della Chiesa (cfr. capitolo III) vedevano nella carità verso i bisognosi un'espressione concreta della fede nel Verbo incarnato. Con accenti forti esortavano a riconoscere Cristo non solo nell'Eucaristia ma anche nei bisognosi. Per Agostino, i poveri non sono solo qualcuno da aiutare, ma la presenza sacramentale del Signore (44). Tutto questo tenendo conto della diversificazione delle forme di povertà: morale, spirituale, culturale, "quella di chi si trova in una condizione di debolezza o fragilità personale o sociale, la povertà di chi non ha diritti, né spazio, né libertà" (9).

"Su questo aspetto (...) si può affermare che la teologia patristica era pratica, mirando a una Chiesa povera e per i poveri, ricordando che il Vangelo è ben annunciato solo quando tocca la carne degli ultimi, e avvertendo che il rigore dottrinale senza la misericordia è una parola vuota" (48). È su questa linea che si moltiplicano le opere di tanti santi, soprattutto nella vita religiosa.

"Quando la Chiesa si inginocchia per spezzare le nuove catene che imprigionano i poveri, diventa un segno della Pasqua" (61).

Nei poveri, nei migranti e nei rifugiati, nei malati e nei sofferenti, Cristo si rivela e viene adorato. "Quando la Chiesa si china a terra per prendersi cura dei poveri, assume la sua posizione più alta" (79).

I poveri e l'istruzione

Per quanto riguarda il educazione La Chiesa non considera la cura dei poveri come un favore, ma come un dovere. Vale la pena citare l'intero paragrafo: "I piccoli hanno diritto alla saggezza, come requisito fondamentale per il riconoscimento della dignità umana. Insegnare loro è affermare il loro valore, dare loro gli strumenti per trasformare la loro realtà. La tradizione cristiana comprende che la conoscenza è un dono di Dio e una responsabilità comunitaria. L'educazione cristiana non forma solo professionisti, ma persone aperte al bene, alla bellezza e alla verità. Per questo motivo, la scuola cattolica, quando è fedele al suo nome, diventa uno spazio di inclusione, formazione integrale e promozione umana. Così, unendo fede e cultura, si semina il futuro, si onora l'immagine di Dio e si costruisce una società migliore" (72).

Questo vale non solo per la vita personale, ma anche per quella sociale e politica, con l'aiuto della scienza e della tecnologia: le cause strutturali della povertà, le strutture del peccato e le disuguaglianze estreme devono essere combattute. Anche le istituzioni ecclesiastiche devono essere coinvolte nello sforzo di sradicare la povertà.

Il magistero e in particolare il Dottrina sociale della Chiesa (cfr. capitolo IV) ha insistito sull'attenzione ai poveri non solo per ragioni sociologiche e di giustizia, ma anche per ragioni cristologiche. Paolo VI ha insistito sul fatto che ogni povero rappresenta e riflette Cristo. I papi successivi hanno sottolineato il primato del criterio della destinazione universale dei beni e la necessità di lavorare per il bene comune. Papa Francesco e il magistero del CELAM si è impegnato in modo particolare a servire i poveri e ad opporsi alla la dittatura di un'economia che uccide (92)

La santità personale richiede un impegno sociale

"Bisogna sempre ricordare che la proposta del Vangelo non è solo quella di un rapporto individuale e intimo con il Signore (...) Nella misura in cui egli riuscirà a regnare in mezzo a noi, la vita sociale sarà un ambiente di fraternità, giustizia, pace e dignità per tutti. Così, sia l'annuncio che l'esperienza cristiana tendono a produrre conseguenze sociali" (96).

Come il Documento di Aparecida (2007), ciò richiede di ascoltare i poveri, di valorizzarli nella loro bontà, di accompagnarli, di evangelizzarli (con prioritaria attenzione religiosa) e di lasciarsi evangelizzare da loro, aiutandoli a trasformare la loro situazione. E tutti vincono: "Solo confrontando le nostre lamentele con le loro sofferenze e privazioni è possibile ricevere un rimprovero che ci invita a semplificare la nostra vita" (102).

Al centro e nel cuore

L'amore per i poveri è quindi una sfida continua (capitolo V) e un appello urgente a tutti, soprattutto ai credenti. "È la garanzia evangelica di una Chiesa fedele al cuore di Dio" (103).

Ma questo significa rifiutare la tentazione di trascurare gli altri, soprattutto i più deboli. "Diciamolo, siamo cresciuti in molti modi, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e i più deboli nelle nostre società sviluppate" (105).

Il santità non può essere compresa se non riconoscendo in modo vivo la dignità di ogni essere umano. Come ha detto Papa Francesco, il fatto che la vista della sofferenza ci dia fastidio, ci disturbi e non vogliamo perderci tempo "sono sintomi di una società malata".

Facendo eco a Papa Francesco, Leone XIV insiste sul fatto che "i poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la carne stessa di Cristo" (110). Per questo propone di collocarli al centro della Chiesa e nel cuore di ogni fedele. È anche per questo che sottolinea che ogni comunità ecclesiale deve sforzarsi di includere tutti, a rischio di mondanità spirituale e persino di dissoluzione.

L'aspetto religioso è inseparabile dalla promozione integrale. In questo senso, non basta "pregare e insegnare la vera dottrina" (cfr. 114), come se l'autentica preghiera e l'autentica dottrina non implicassero una concreta preoccupazione per il bene integrale di ogni persona.

Infine, si sottolinea l'attualità e l'importanza di elemosinaL'elemosina rimane un momento necessario di contatto, di incontro e di identificazione con la situazione degli altri" (115), anche se non esime le istituzioni e gli individui dall'intelligenza e dal lavoro, dalle responsabilità e dagli impegni nel sociale. E conclude chiudendo lo schema iniziale: "Sia attraverso il lavoro che svolgete, sia attraverso il vostro impegno per cambiare le strutture sociali ingiuste, sia attraverso quei semplici gesti di aiuto, molto vicini e personali, sarà possibile per i poveri sentire che le parole di Gesù sono per loro: "Vi ho amato" (Ap 3,9) (121).