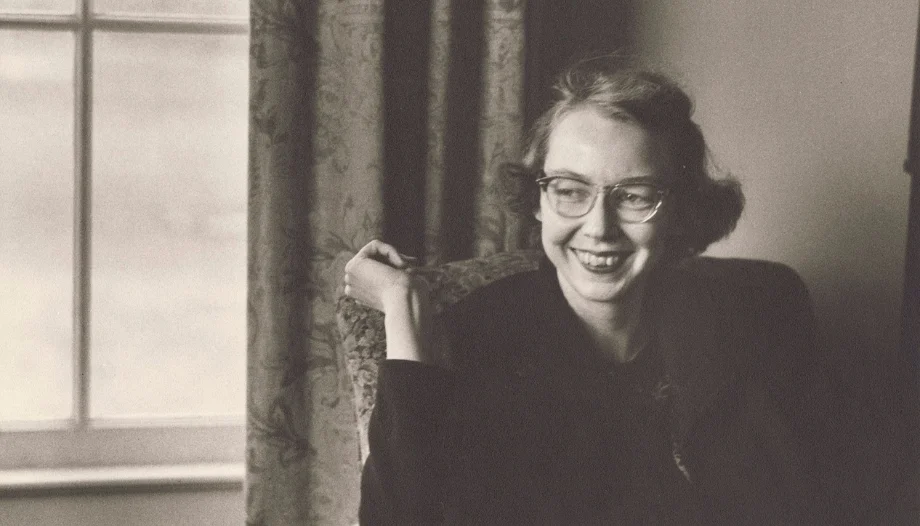

Después de los artículos sobre Maria Callas y Whitney Houston , no podía dejar de escribir sobre otra gran mujer y artista, Flannery O’Connor (1925-1964), una de las voces más originales de la narrativa estadounidense del siglo XX. Su vida duró solo cuarenta años, pero dejó dos novelas y varios relatos que cambiaron la forma de entender la relación entre la fe y la literatura.

Como narrador, me llamó la atención una de sus frases, típica de su estilo: «La idea de ser escritor atrae a muchos inconclusos…» («El vicio de vivir. Cartas 1948-1964»). Para O’Connor, de hecho, la escritura y el arte no son un ejercicio narcisista, sino una misión: penetrar en un «territorio en gran parte poseído por el diablo» e intentar contar la presencia oculta de la Gracia (salvación, redención).

La inspiración del sur profundo

Flannery O’Connor nació en Savannah, Georgia, y vivió casi toda su vida en el profundo sur rural de los Estados Unidos, marcado por la segregación y el fanatismo religioso. Se sentía «extranjera en su propia patria» por ser católica en un entorno protestante. Afectada por el lupus, enfermedad que la llevó a la muerte, escribió gran parte de sus obras en la granja familiar, «Andalusia», en Milledgeville.

La enfermedad y el aislamiento no minaron su lucidez; al contrario, agudizaron su visión, impregnada de la certeza de que la Gracia nunca es domesticable.

De hecho, sus relatos están poblados de personajes arrogantes, racistas, superficiales o fanáticos religiosos. Sin embargo, en momentos inesperados, la Gracia irrumpe literalmente en la vida de estos mismos personajes: no como una tenue luz del cielo o un «Deus ex machina», sino como una Gracia dura, a veces brutal, que no ahorra el sufrimiento.

En «A Good Man Is Hard to Find», la abuela, intolerante y superficial, en el momento de su muerte siente un instante de auténtica compasión por un criminal, al que le dice: «Eres uno de mis hijos». Y aquí se concentra la teología narrativa de O’Connor: la Gracia que se manifiesta precisamente cuando se derrumban las ilusiones.

O’Connor escribe en una carta de 1955 («El vicio de vivir»): «Creo que lo que se llama experiencia religiosa no es algo que se pueda colgar como una etiqueta en una obra, sino que debe estar en la carne misma del relato».

El arte por el arte

A menudo se habla del arte oscilando entre dos extremos: por un lado, la forma pura («el arte por el arte») y, por otro, el arte como instrumento social o político. O’Connor se sitúa entre ambas concepciones. En «El territorio del diablo» escribe: «La narrativa nunca debe utilizarse como vehículo de ideas abstractas». De hecho, «la tarea del narrador cristiano es mostrar el misterio a través de la materia, no eliminar la materia para llegar al misterio».

Por un lado, pues, rechaza la reducción de la narrativa a propaganda religiosa o política; por otro, no acepta una estética carente de contenido espiritual.

Como he escrito en otra parte , y de lo que O’Connor es testigo radical, el arte no puede ser solo «útil», pero tampoco puede confinarse en una torre de marfil. La autenticidad nace de la tensión entre la gratuidad y la responsabilidad.

Para expresar esta tensión, O’Connor elige un instrumento: lo «grotesco». El término, que deriva de las «cuevas» de la Domus Aurea de Nerón , en las que se encontraron pinturas que representaban personajes fantásticos y extravagantes, indica lo que es cómico e inquietante al mismo tiempo y recuerda, en la literatura italiana, el estilo de Luigi Pirandello.

Figuras deformes, violencia repentina, escenas cómicas o crueles: O’Connor, en sus escritos, hace que el lector vea la realidad sin velos, ya que la deformidad y el exceso son precisamente vías a través de las cuales, en su literatura, puede manifestarse la Gracia. Hoy en día las llamaríamos «periferias existenciales».

Por ejemplo, en «La sabiduría en la sangre», el protagonista, Hazel Motes, funda una «Iglesia de Cristo sin Cristo», un trágico intento de expulsar lo religioso de la vida, pero su curiosa némesis dará testimonio de la inevitabilidad de la Gracia.

La «tradición» estadounidense

Flannery O’Connor se inscribe en una larga estela de narradores estadounidenses que profundizan en la conciencia del país, como Faulkner y McCullers, pero se distingue por su visión teológica que no teme el «escándalo» de la Gracia. Su lenguaje duro y su visión radical no «consuelan» al lector, sino que le revelan el misterio cristiano.

Al leerla, me pareció ver algunos rasgos de la escritura de Raymond Carver, maestro del minimalismo. Al igual que O’Connor, Carver no habla de héroes o personajes extraordinarios, sino de personas mediocres, a menudo derrotadas por la vida, «sin apariencia ni belleza».

Los dos autores comparten además una atención obsesiva por lo cotidiano, que se traduce en un concepto que me es muy querido: los «ojos» y la memoria, para observar, recordar y plasmar en la narración acontecimientos y características físicas y psicológicas de personas reales. Los ojos y la memoria son, por tanto, un componente tan necesario para el narrador como el talento y el don de la contemplación.

Carver deja a sus protagonistas como suspendidos, sin redención ni aperturas trascendentales. O’Connor, en cambio, muestra la misma miseria humana, pero aderezada con una generosa dosis de Gracia: no una salvación insignificante, sino la posibilidad de redimirse.

Una figura más actual que nunca

En el debate cultural actual en Estados Unidos surgen figuras antitéticas y polarizantes: «los woke» por un lado, los conservadores extremistas (evangélicos, pero no solo) por otro, que utilizan los medios de comunicación para afirmar una visión identitaria y militante. Esto nos lleva a reflexionar sobre la diferente visión católica, en comparación con la protestante, sobre la comunicación y la presencia en la esfera pública.

El Concilio Vaticano II, con «Inter mirifica» y los documentos posteriores, pero también con «Gaudium et Spes» y la Carta a los Artistas de Juan Pablo II, indicó a los comunicadores y artistas un estilo basado en la sobriedad, el respeto y el diálogo. Sin embargo, ciertos modelos comunicativos muy en boga hoy en día privilegian el sensacionalismo, la visibilidad a cualquier precio y la búsqueda de seguidores, con un estilo a menudo agresivo y divisivo que alimenta el fundamentalismo y la espectacularización.

Flannery O’Connor era todo lo contrario: desde su granja en Georgia, rechazaba la propaganda y advertía contra el uso instrumental de la narrativa y el arte con fines sociales o políticos. El riesgo, desde su punto de vista, era la transformación del cristianismo en eslóganes, privándolo de la dimensión «escandalosa» y misteriosa de la Gracia. Y se trata de un riesgo no solo comunicativo, sino puramente teológico.

No se trata aquí de una ausencia de redención (como en Carver), sino de una redención descarada y condicionada, demasiado materialista, presentada por la llamada «teología de la prosperidad»: el Evangelio transformado en un instrumento para garantizar el éxito y el bienestar terrenal, hasta «reducir a Dios a un poder a nuestro servicio, y a la Iglesia a un supermercado de la fe«; un «evangelio diferente» que niega el escándalo de la cruz y de la Gracia.

Flannery O’Connor representa su antítesis: sus personajes no obtienen prosperidad ni éxito, sino que son abrumados, precisamente en sus periferias existenciales, por una Gracia que despoja, humilla y salva de manera inesperada e impensable.

Otro ámbito en el que O’Connor encarna una visión típicamente católica es el de la «identidad». A diferencia del integrismo protestante, donde la fe y la política están estrechamente vinculadas, el catolicismo ha desarrollado a lo largo del tiempo (especialmente gracias a Benedicto XVI) el concepto de «laicidad positiva»: ni religión de Estado ni fe privada, sino fermento en la sociedad (como en la Carta a Diogneto).

Flannery O’Connor, con su vida y su arte, no hace propaganda y sigue siendo una figura compleja, capaz, con una escritura a menudo despiadada, de mostrar sin reservas la existencia y la gravedad del mal, pero también el escándalo de una Gracia capaz de incursionar, sin reducirse a ideología, en el «territorio del diablo».