Roma è una città che non smette mai di essere scoperta e di stupire. I suoi primati sono innumerevoli: città con la più lunga continuità abitativa d'Europa (insieme a Matera, sempre in Italia); capitale dell'Impero Romano, della Cristianità e della Repubblica Italiana; città con il maggior numero di siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel suo hinterland; città con il maggior numero di chiese al mondo (oltre 900, tra cui la chiesa più grande del mondo, San Pietro), con il più grande anfiteatro dell'antichità (il Colosseo) e con il più avanzato sistema idraulico del mondo antico (di cui sono testimonianza gli imponenti acquedotti), ma anche con la più antica cupola in cemento armato (ancora in piedi) non montata: il Pantheon). E anche altri primati.

Per questi motivi è conosciuto come il Città eterna. Tuttavia, per chi vuole andare oltre i documenti e i monumenti più noti, Roma ha un cuore nascosto e mille sorprese. Tra queste, la basilica e le catacombe di San Sebastiano, sull'antica via Appia, la prima strada consolare romana (312-244 a.C.), detta "regina viarum", che collegava la capitale con il porto adriatico di Brindisi. Qui, dove un tempo sorgevano taverne e poche abitazioni, a partire dal II secolo d.C. si sviluppò una necropoli, sulla quale fu costruito un complesso basilicale.

Dalla necropoli al cimitero: l'invenzione cristiana

In epoca pagana, secondo l'uso greco, ma anche etrusco e romano, i luoghi destinati alla sepoltura dei defunti non erano chiamati cimiteri, come li conosciamo oggi, ma necropoli (dal greco "νεκρόπολις", "nekrópolis", termine composto da "νεκρός", cioè "morto", e "πόλις", "pólis", "città").

I defunti non venivano seppelliti, ma nella maggior parte dei casi cremati e le loro ceneri venivano conservate in urne collocate in nicchie. Le famiglie più ricche avevano cappelle private, come oggi, e visitando le catacombe di San Sebastián si può notare come queste fossero talvolta dotate anche di tetti con una piccola terrazza per il "refrigerium", il rinfresco in onore dei parenti defunti.

Il passaggio da necropoli a cimitero non fu un semplice cambiamento di termine, ma una rivoluzione nel modo di concepire la morte che, in epoca cristiana, non era più la fine naturale di questa vita, ma l'inizio di un'altra vita, ancora più reale, alla quale avrebbe partecipato anche il corpo. Si cominciò quindi a seppellire i morti che, secondo la dottrina cristiana, erano considerati "addormentati" in attesa della resurrezione (in San Sebastiano e in altre catacombe e nella necropoli sotto la Basilica di San Pietro si possono vedere tombe "miste", forse della stessa famiglia, con nicchie in cui venivano conservate le urne contenenti le ceneri dei pagani accanto a nicchie più grandi per ospitare il corpo completo e non bruciato di un defunto cristiano).

Il termine stesso "cimitero" (dal greco "κοιμητήριον", "koimētḗrion", "dormitorio", la cui radice è il verbo "κοιμάομαι", "koimáomai", "dormire") venne così a designare un luogo di riposo, non di morte.

I cimiteri cristiani furono costruiti accanto (o sotto) le chiese fino all'Editto di Saint-Cloud (1804), quando Napoleone Bonaparte impose, per motivi igienici, la sepoltura dei morti al di fuori dei centri urbani (gli amanti della letteratura italiana ricorderanno il bellissimo poema "I sepolcri" di Ugo Foscolo, ispirato a questo evento).

Alle catacombe

Il termine "catacomba" deriva dal latino "catacombas" (anche se di origine greca), che significa "cavità", proprio per indicare la conformazione naturale del terreno in questa zona di Roma, dove si trovavano antiche cave di pozzolana (che scendevano dalla via Appia), e per estensione divenne sinonimo di necropoli sotterranea. Qui, a partire dal II secolo, si sviluppò un'immensa area funeraria (circa 15 ettari, cioè 150 000 m² di gallerie sotterranee, almeno 12 km di cunicoli e corridoi e migliaia di tombe, ricche di iscrizioni e graffiti in latino o greco, simboli cristiani come la colomba, il pesce, l'ancora e numerose pitture, oltre 400, molte delle quali ancora splendidamente conservate), prima pagana e poi anche cristiana.

Secondo una consolidata tradizione, i corpi di San Pietro e San Paolo furono temporaneamente depositati in queste stesse catacombe durante le prime persecuzioni, per essere poi trasferiti rispettivamente in Vaticano e a San Paolo fuori le Mura. Ciò sarebbe compatibile con il ritrovamento, nella necropoli sotto San Pietro e vicino alle ossa attribuite al Principe degli Apostoli, di un muro con un'apertura che sembra indicare la rimozione e la successiva ricollocazione delle stesse ossa.

In una delle stanze più suggestive delle catacombe di San Sebastiano, chiamata Triclia, si trovano numerosi graffiti incisi dagli antichi pellegrini, come: "Petre, Pauli, in mente habete nos", "Pietro e Paolo, ricordatevi di noi".

Il sito divenne infatti meta di numerosi pellegrinaggi, soprattutto dopo il martirio di San Sebastiano, ufficiale romano convertito al cristianesimo e giustiziato sotto Diocleziano (intorno al 288 d.C.), che qui fu sepolto da una matrona cristiana, Lucina, che trovò il suo corpo gettato nella Cloaca Maxima.

La basilica e il "Salvator Mundi".

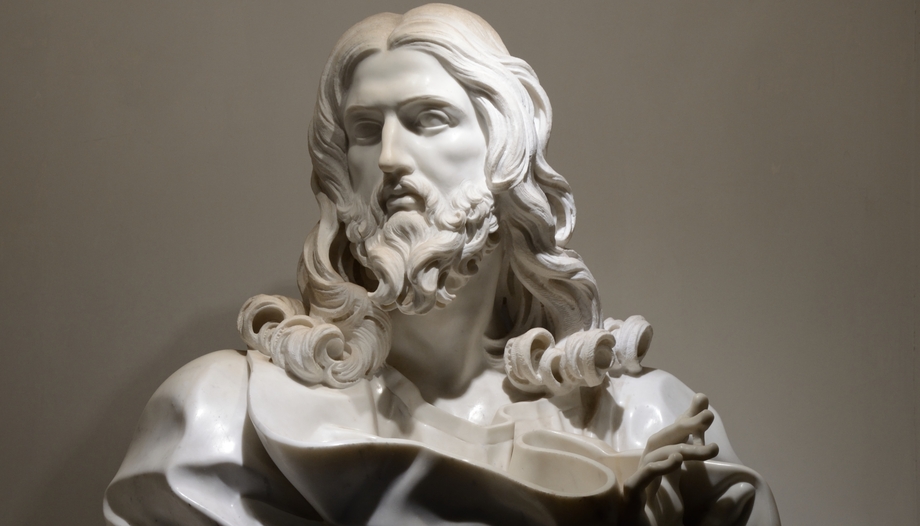

La basilica fu originariamente costruita nel IV secolo per ordine dell'imperatore Costantino, proprio nel luogo in cui fu sepolto San Sebastiano, "ad catacumbas" ("accanto alle cavità"). Oggi il suo aspetto è il risultato di numerosi interventi successivi, in particolare del restauro seicentesco voluto dal cardinale Scipione Borghese. Le opere più famose all'interno della chiesa sono senza dubbio la cappella contenente le reliquie di Sebastiano sopra l'altare maggiore e la statua del santo del Bernini. Sempre del grande maestro è un'altra magnifica opera, il "Salvator Mundi", il suo ultimo lavoro, realizzato probabilmente più per devozione personale che per commissione, e che fu donato dallo stesso Bernini alla basilica. Se ne persero le tracce fino al 2001, quando fu ritrovata per caso e rimessa in mostra.

Curiosamente, è proprio a San Sebastián che si trova una delle prime rappresentazioni del Cristo Salvatore del mondo (qui rappresentato per la prima volta come figura reale e cosmica e non più solo come buon pastore e maestro). Fa parte del patrimonio pittorico delle oltre 400 opere ritrovate nelle catacombe (in questo caso, dopo una frana nel 1997). Risale alla fine del III e all'inizio del IV secolo e raffigura Cristo di fronte in atteggiamento benedicente, con un rotolo (volume) nella mano destra e due persone dietro di lui (forse Pietro e Paolo).

San Felipe Neri e il Cammino delle Sette Chiese

Già nel Medioevo la Basilica di San Sebastiano era una delle "Sette Chiese" più visitate dai pellegrini a Roma. Fu però San Filippo Neri a istituzionalizzare questo pellegrinaggio urbano come alternativa sia ai pellegrinaggi più importanti (come quello a Santiago de Compostela) sia ai bagordi del carnevale romano (proponendolo soprattutto ai giovani come attività penitenziale, ma non troppo, secondo il suo stile inconfondibile).

Oggi l'itinerario prosegue lungo i principali luoghi della fede di Roma (le basiliche maggiori legate ai più importanti martiri e santi) e si ferma a San Sebastiano, dove, tra le catacombe, si trova anche la cappella in cui San Filippo Neri pregava senza sosta e, secondo la tradizione, fu protagonista di un evento mistico, la famosa "dilatazione del cuore".

Sono stato più volte a San Sebastiano, sono rimasto incantato dalla statua del "Salvator Mundi" del Bernini, ho percorso gallerie e cunicoli affrescati e graffiti da migliaia di pellegrini in duemila anni di storia, immaginando una famiglia dell'antica Roma che celebrava un banchetto, o meglio, un "refrigerium" (da cui in italiano abbiamo preso il termine "rinfresco") in memoria dei propri defunti.

Ma è stato durante il pellegrinaggio notturno attraverso le Sette Chiese, nel silenzio mistico che avvolge la basilica e le vicine catacombe, che mi sono sentita più vicina al cuore di Roma e al cuore dell'uomo, "nella terra fredda e nera", come direbbe il grande poeta Carducci, ma con la speranza che, dopo la morte, il sole ci rallegri ancora e risvegli il nostro amore.