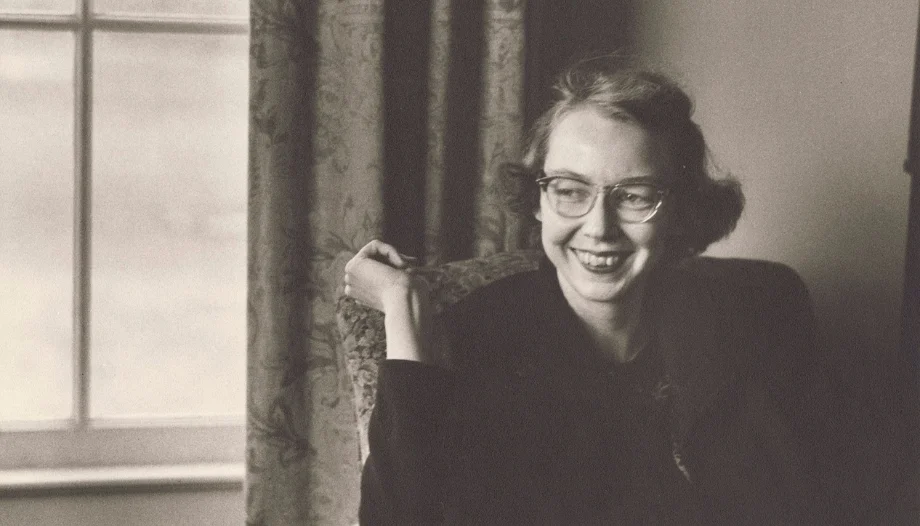

Dopo gli articoli su Maria Callas e Whitney Houston Non potevo non scrivere di un'altra grande donna e artista, Flannery O'Connor (1925-1964), una delle voci più originali della narrativa americana del XX secolo. La sua vita è durata solo quarant'anni, ma ha lasciato due romanzi e diversi racconti che hanno cambiato il modo di intendere il rapporto tra fede e letteratura.

Come narratore, mi ha colpito una sua frase, tipica del suo stile: "L'idea di essere uno scrittore attira molti incompiuti..." ("Il vizio di vivere. Lettere 1948-1964"). Per O'Connor, infatti, la scrittura e l'arte non sono un esercizio narcisistico, ma una missione: penetrare in un "territorio in gran parte posseduto dal diavolo" e cercare di raccontare la presenza nascosta della Grazia (salvezza, redenzione).

L’ispirazione del profondo Sud

Flannery O’Connor nacque a Savannah, Georgia, e visse quasi tutta la sua vita nel profondo Sud rurale degli Stati Uniti, segnato da segregazione e fanatismo religioso. Si sentiva “straniera in patria” perché cattolica in un ambiente protestante. Affetta da lupus, malattia che la condusse alla morte, scrisse gran parte delle sue opere nella fattoria di famiglia, “Andalusia”, a Milledgeville.

La malattia e l’isolamento non ne minarono la lucidità; anzi, ne affinarono visione, impregnata della certezza che la Grazia non sia mai addomesticabile.

I suoi racconti, infatti, sono popolati da personaggi arroganti, razzisti, superficiali, o da fanatici religiosi. Eppure, in momenti imprevisti, nella vita di questi stessi personaggi irrompe letteralmente la Grazia: non una luce flebile dal cielo o un “Deus ex machina", ma una Grazia dura, a volte brutale, che non risparmia la sofferenza.

In “A Good Man Is Hard to Find", la nonna, bigotta e superficiale, in punto di morte prova un attimo di autentica compassione per un criminale, cui dice: “Sei uno dei miei figli”. E qui si concentra la teologia narrativa della O’Connor: la Grazia che si manifesta proprio quando crollano le illusioni.

Scrive O'Connor in una lettera del 1955 ("Il vizio di vivere"): "Credo che ciò che si chiama esperienza religiosa non sia qualcosa che si possa appendere come un'etichetta su un'opera, ma debba essere nella carne stessa della storia".

Arte per l'arte

Si parla spesso dell'arte come di un'oscillazione tra due estremi: da un lato, la forma pura ("arte per l'arte") e, dall'altro, l'arte come strumento sociale o politico. O'Connor si colloca tra queste due concezioni. In "Il territorio del diavolo" scrive: "La narrativa non dovrebbe mai essere usata come veicolo di idee astratte". Infatti, "il compito del narratore cristiano è quello di mostrare il mistero attraverso il materiale, non di eliminare il materiale per arrivare al mistero".

Da un lato, quindi, rifiuta la riduzione della narrativa a propaganda religiosa o politica, dall’altro non accetta un’estetica priva di contenuto spirituale.

Come ho scritto in altra parte O'Connor è un testimone radicale del fatto che l'arte non può essere solo "utile", ma nemmeno confinata in una torre d'avorio. L'autenticità nasce dalla tensione tra gratuità e responsabilità.

Per esprimere questa tensione, O'Connor sceglie uno strumento: il "grottesco". Il termine, che deriva dalle "caverne" del Domus Aurea di Nerone I dipinti, in cui sono stati ritrovati quadri raffiguranti personaggi fantastici e stravaganti, indicano ciò che è comico e inquietante allo stesso tempo e ricordano, nella letteratura italiana, lo stile di Luigi Pirandello.

Figure deformi, improvvisa violenza, scene buffe o crudeli: O’Connor nei suoi scritti fa sì che il lettore guardi la realtà senza veli, poiché la deformità e l’eccesso sono appunto vie attraverso cui, nella sua letteratura, la Grazia può manifestarsi. Oggi le chiameremmo “periferie esistenziali.

Avviene, ad esempio, ne “La saggezza nel sangue”, che il protagonista, Hazel Motes, fondi una “Chiesa di Cristo senza Cristo”, tragico tentativo di espellere il religioso dalla vita, ma la sua curiosa nemesi testimonierà l’ineluttabilità della Grazia.

La “tradizione” statunitense

Flannery O’Connor s’inserisce in una lunga scia di narratori statunitensi che scavano nel profondo della coscienza del Paese, come Faulkner e McCullers, ma se ne distingue per la visione teologica che non teme lo “scandalo” della Grazia. Il suo linguaggio duro e la sua visione radicale non “consolano” il lettore, ma gli spiattellano davanti il mistero cristiano.

Nel leggerla, mi è parso di rivedere alcuni tratti della scrittura di Raymond Carver, maestro del minimalismo. Come O’Connor, infatti, Carver non racconta eroi o personaggi straordinari, bensì persone mediocri, spesso sconfitte dalla vita, “senza apparenza né bellezza”.

I due autori hanno poi in comune l’attenzione maniacale alla quotidianità, che si traduce in un concetto che mi è caro: gli “occhi” e la memoria, per osservare, ricordare e riportare nel racconto eventi e caratteristiche fisiche e psicologiche di persone reali. Occhi e memoria sono dunque una componente tanto necessaria per il narratore quanto il talento e il dono contemplativo.

Carver lascia i suoi protagonisti come sospesi, senza redenzione o aperture trascendenti. O’Connor, invece, mostra lo stesso squallore umano, però condito con una dose abbondante di Grazia: non una salvezza spicciola, ma la possibilità di redimersi.

Una figura più attuale che mai

Nell’odierno dibattito culturale a stelle e strisce emergono figure antitetiche tra loro e polarizzanti: “woke” da una parte, conservatori oltranzisti (evangelici ma non solo) dall’altra che utilizzano i media per affermare una visione identitaria e militante. Ciò spinge a riflettere sulla diversa visione cattolica, rispetto a quella protestante, sulla comunicazione e la presenza nella sfera pubblica.

Il Concilio Vaticano II, con “Inter mirifica” e i documenti successivi, ma anche con la “Gaudium et Spes” e le Lettera agli Artisti di Giovanni Paolo II, ha indicato ai comunicatori e agli artisti uno stile improntato sulla sobrietà, sul rispetto e sul dialogo. Certi modelli comunicativi oggi molto in voga privilegiano invece il sensazionalismo, la visibilità ad ogni costo e la ricerca di follower, con uno stile spesso aggressivo e divisivo che alimenta il fondamentalismo e la spettacolarizzazione.

Flannery O’Connor era l’opposto: dalla sua fattoria in Georgia, rifuggiva la propaganda e metteva in guardia contro l’uso strumentale della narrativa e dell’arte per scopi sociali o politici. Il rischio, dal suo punto di vista, era la trasformazione del cristianesimo in slogan, privandolo della dimensione “scandalosa” e misteriosa della Grazia. Ed è un rischio non solo comunicativo, bensì prettamente teologico.

Non si tratta di un'assenza di redenzione (come in Carver), ma di una redenzione palese e condizionata, troppo materialista, presentata dalla cosiddetta "teologia della prosperità": il Vangelo trasformato in uno strumento per garantire il successo e il benessere terreno, al punto da "ridurre Dio a un potere al nostro servizio, e la Chiesa a una supermercato della fede"Un "vangelo diverso" che nega lo scandalo della croce e della Grazia.

Flannery O’Connor ne rappresenta l’antitesi: i suoi personaggi non ottengono prosperità o successo, ma sono travolti, proprio nelle loro periferie esistenziali, da una Grazia che spoglia, umilia, salva in modo inatteso e impensabile.

Altro ambito in cui O’Connor incarna una visione tipicamente cattolica è quello “identitario”. A differenza dell’integralismo protestante, dove fede e politica sono legate a doppio filo, il cattolicesimo ha sviluppato nel tempo (specie grazie a Benedetto XVI) il concetto di “laicità positiva”: non religione di Stato né fede privata, ma fermento nella società (come nella Lettera a Diogneto).

Flannery O’Connor, con la sua vita e la sua arte, non fa propaganda e rimane una figura complessa, capace, con una scrittura spesso impietosa, di mostrare senza ritegno l’esistenza e la gravità del male, ma pure lo scandalo di una Grazia in grado di fare incursione, senza ridursi a ideologia, nel “territorio del diavolo”.