È un'ottima cosa per il giovane pellegrino che vuole partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) che si terrà a Cracovia nel mese di luglio ha un'idea di base di ciò che è la GMG: un'esperienza comune di preghiera, un incontro personale con Cristo, un'esplosione di festa e di gioia nella comunicazione della fede cristiana in unione con il successore di Pietro, la cui missione è confermarci nella nostra fede. I pellegrini troveranno nella GMG un'occasione per conoscere il Paese e approfondire la propria fede.

Battesimo della Polonia

La GMG non è uno spettacolo pirotecnico, ma cerca di approfondire la responsabilità del battesimo. Per questo motivo non è un caso che si tenga in occasione del 1050° anniversario del battesimo della Polonia nella persona del suo primo re, Mieszko I, nel 966.

La GMG inizia lunedì 26 luglio con una Messa solenne celebrata dal cardinale Stanisław Dziwisz nella Błonia (campagna) di Cracovia, una grande spianata nel centro della città dove San Giovanni Paolo II ha celebrato la Santa Messa in quasi tutti i suoi viaggi apostolici in patria. Qui si svolgerà anche il primo saluto a Papa Francesco e la Via Crucis la sera di venerdì 29. I giovani si recheranno da Błonia alla città di Brzeg, alla periferia di Cracovia, molto vicino a Wieliczka. Lì, sabato pomeriggio e sera, si terrà una veglia a lume di candela con il Papa e domenica la Messa di chiusura della GMG.

Più di 100.000 pellegrini iscritti alla GMG hanno espresso il desiderio di visitare il santuario di Jasna Góra a Częstochowa, a 150 chilometri da Cracovia. Senza dubbio la Madonna Czarna (Madonna Nera) di Częstochowa, con la sua immagine iconica della Signora dagli Occhi Misericordiosi, è stato il luogo più visitato da Karol Wojtyła. È il cuore e il centro della spiritualità polacca. È un luogo quasi obbligato per il pellegrino mariano della GMG. Oltre a Częstochowa, ci sono altri luoghi di interesse legati al Papa polacco.

Il Santuario della Divina Misericordia

Łagiewniki è un quartiere di Cracovia situato nella parte meridionale della città. È una tappa obbligata per tutti i partecipanti alla GMG perché qui si trova il Santuario della Divina Misericordia, dove visse e morì Santa Faustina Kowalska. Nell'Anno della Misericordia sembra particolarmente appropriato visitare questo luogo. Il diario di Faustina Kowalska era un testo particolarmente caro a Karol Wojtyła. Seguendo una precisa indicazione scritta in quell'agenda, Giovanni Paolo II ha istituito la Domenica della Misericordia.

Durante la Seconda guerra mondiale, il giovane Karol Wojtyła lavorò presso la fabbrica chimica SolvayViveva nel quartiere di Borek Fałęcki, molto vicino a Łagiewniki. Come sacerdote e vescovo visitò Łagiewniki molte volte. Da Papa, San Giovanni Paolo II ha visitato due volte il santuario della Divina Misericordia. La prima volta fu il 7 giugno 1997, durante il suo sesto viaggio in Polonia. In quell'occasione ha detto di essere venuto in questo santuario per un bisogno urgente del suo cuore: "Da qui è nato l'annuncio della misericordia di Dio che Gesù Cristo stesso ha voluto dare alla nostra generazione attraverso la Beata Faustina. È un messaggio chiaro e comprensibile per tutti. Ogni persona può venire qui, guardare l'immagine di Cristo misericordioso, il suo Cuore che irradia grazie, e ascoltare ciò che Faustina ha sentito: 'Non temere nulla, io sono sempre con te'" (Diario, 613)" (Diario, 613)..

Nel suo ultimo pellegrinaggio in Polonia, nell'agosto 2002, ha consacrato la nuova Chiesa della Misericordia, una basilica minore. Le dimensioni del nuovo edificio consentono di accogliere migliaia di pellegrini. L'antica chiesa, o cappella, anche se di capienza ridotta, rimane il centro del Santuario: vi si conservano l'immagine originale di Gesù Misericordioso, dipinta secondo le indicazioni di Santa Faustina, e le sue reliquie. Da questo luogo, Papa Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo alla Divina Misericordia il 19 agosto 2002.

Il Santuario di San Giovanni Paolo II

Dal Santuario della Divina Misericordia, in dieci minuti a piedi, si raggiunge il Santuario di Giovanni Paolo II, all'interno della Centro Giovanni Paolo II "Non abbiate paura".. Si tratta di un complesso di parchi ed edifici destinati allo studio della vita e delle opere del Papa polacco, nonché alla diffusione della sua devozione. Tutti gli edifici sono un esempio di come l'architettura religiosa polacca possa essere bella.

La chiesa santuario ha una cripta con un reliquiario contenente il sangue del santo e una serie di interessanti cappelle. Ad esempio, nella cappella sacerdotale si trova una replica della cappella di San Leonardo, dove Karol Wojtyła celebrò la sua prima messa solenne, e c'è anche la lastra originale che copriva la tomba di Giovanni Paolo II nelle grotte vaticane prima che fosse proclamato beato e le sue reliquie fossero collocate nella Basilica di San Pietro.

Il santuario della Divina Misericordia di Częstochowa, il santuario della Croce di Mogiła, il campo di concentramento di Auschwitz e altri luoghi associati a Santa Faustina Kowalska e a San Giovanni Paolo II avranno un ruolo speciale nello svolgimento della GMG.

La chiesa principale è decorata con grandi mosaici, pieni di luce e di colore, di innegabile valore artistico e simbolico. Sono opera di padre Marko Ivan Rupnik SJ, un artista che ha realizzato altre opere importanti, come la decorazione della cripta di San Giovanni Rotondo. In una delle cappelle, quella della Madonna di Fatima, si può vedere la tonaca indossata da Giovanni Paolo II il giorno dell'attentato, il 13 maggio 1981, mentre presiedeva l'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Le macchie di sangue permeano il tessuto bianco in molte zone.

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska è un santuario mariano fondato all'inizio del XVII secolo dal nobile Mikolaj Zebrzydowski, sul modello della chiesa della Crocifissione di Gerusalemme. Il suo fondatore ha voluto ricordare il mistero della passione e della morte di Cristo insieme ai misteri dolorosi di Maria, per cui le diverse cappelle sono intrecciate, collegando la passione di Cristo a quella di sua Madre. È governato dai Padri Bernardini e l'intero complesso è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Chiunque abbia visto il film "Da un paese lontano (diretto nel 1981 dal polacco Krzysztof Zanussi), che racconta la vita di Karol Wojtyła dal 1926 fino alla sua nomina a Papa, ricorderete come inizia. Da bambino, Karol Wojtyła partecipa alla Via Crucis della Settimana Santa a Kalwaria Zebrzydowska, a 15 chilometri da Wadowice. Una volta terminato, andò con il padre a mangiare alla locanda dei pellegrini, dove videro il giovane attore che interpretava il Signore bere una birra. È un momento molto memorabile per lui. Così come le parole del padre alla morte della madre. Indicò la Vergine Kalwariska e le disse: "D'ora in poi sarà tua madre"..

Il 18 agosto 2002, Giovanni Paolo II si è congedato da Maria in questo santuario con una commovente preghiera silenziosa. Fu l'unico viaggio apostolico durante il quale non si trovò a Częstochowa. Dopo più di un'ora di silenzio attivo ha preso la parola: "Quante volte ho sperimentato che la Madre del Figlio di Dio rivolge i suoi occhi misericordiosi alle preoccupazioni dell'uomo afflitto e gli ottiene la grazia di risolvere i problemi difficili, e lui, povero di forze, si stupisce della forza e della saggezza della Provvidenza divina! Quando ho visitato questo santuario nel 1979, vi ho chiesto di pregare per me finché vivo e dopo la mia morte. Oggi ringrazio voi e tutti i pellegrini di Kalwaria per queste preghiere, per il sostegno spirituale che ricevo continuamente. E continuo a chiedervi: non smettete di pregare - lo ripeto ancora una volta - finché vivo e dopo la mia morte. E io, come sempre, ripagherò la vostra benevolenza raccomandandovi tutti a Cristo misericordioso e a sua Madre"..

Wadowice. Chiesa e casa

Wadowice è la città natale del Papa polacco. È anche un luogo da visitare obbligatoriamente per seguire le sue orme. Conoscere una persona significa andare alle sue radici, conoscere l'ambiente in cui è nata e dove ha trascorso la sua infanzia. Il 16 giugno 1999 ha incontrato un gruppo di fedeli nella piazza della chiesa e lì ha aperto il suo cuore e ha parlato dei suoi ricordi, senza leggere alcun testo scritto, a partire dalla sua grande memoria.

La curatissima chiesa parrocchiale della Presentazione di Santa Maria è stata ristrutturata, ma conserva l'aria degli anni giovanili di Wojtyła. Qui si può vedere il fonte battesimale in cui è stato battezzato il piccolo Karol e il certificato di battesimo. È inoltre possibile visitare una cappella dedicata a Giovanni Paolo II e il museo ristrutturato nella casa in cui visse la famiglia Wojtyła. Dalla finestra della cucina della Casa-Museo si può vedere una meridiana sul muro della chiesa che Lolek vedeva ogni giorno quando usciva di casa e che reca un'espressione in polacco: "Czas ucieka wieczność czeka" (il tempo passa, l'eternità attende).

Santuario della Croce Mogiła

Ai margini di Nowa Huta si trova il villaggio di Mogiła con il monastero cistercense della Santa Croce, costruito nel XIII secolo. Il Cristo crocifisso di Mogiła ha goduto per secoli di una grande devozione popolare. Karol Wojtyła vi si recò più volte, attratto dal suo grande amore per la Croce. È in questo santuario che ha tenuto la sua ultima omelia come Ordinario di Cracovia il 17 settembre 1978, in occasione della solennità dell'Esaltazione della Santa Croce. Ha detto: "In modo particolare vengo in questo luogo per raccomandare a Nostro Signore e alla sua santa Madre il nuovo Papa, eletto poche settimane fa, il successore di Pietro, Papa Giovanni Paolo I".

Da Papa tornò in questo santuario della Croce il 9 giugno 1979 e in quell'occasione usò per la prima volta l'espressione "nuova evangelizzazione": "In passato, i nostri padri hanno innalzato la croce in vari luoghi della Polonia come segno che il Vangelo era arrivato lì, che l'evangelizzazione era iniziata e continuava ininterrottamente. Anche la prima croce di Mogiła fu eretta con questa idea [...]. Ora, alle soglie del nuovo millennio, abbiamo ricevuto un nuovo segno: per i nuovi tempi e le nuove circostanze il Vangelo sta tornando. È iniziata una nuova evangelizzazione, una seconda evangelizzazione, che è la stessa della prima"..

La croce della GMG che i giovani portano in mano da un Paese all'altro è il segno della trasmissione della fede cristiana. La croce, che gira intorno al globo, dà significato alla storia dei giorni.

Auschwitz

Anche questo campo di concentramento e sterminio nazista mi sembra un luogo da visitare assolutamente. Ho incontrato molti polacchi che non sono mai stati in questo luogo, né hanno intenzione di farlo. Lo capisco. Ma secondo me dovremmo tutti conoscerla, perché non abbiamo altre vestigia così drammatiche e terrificanti della follia e dell'orrore delle guerre del XX secolo come Auschwitz.

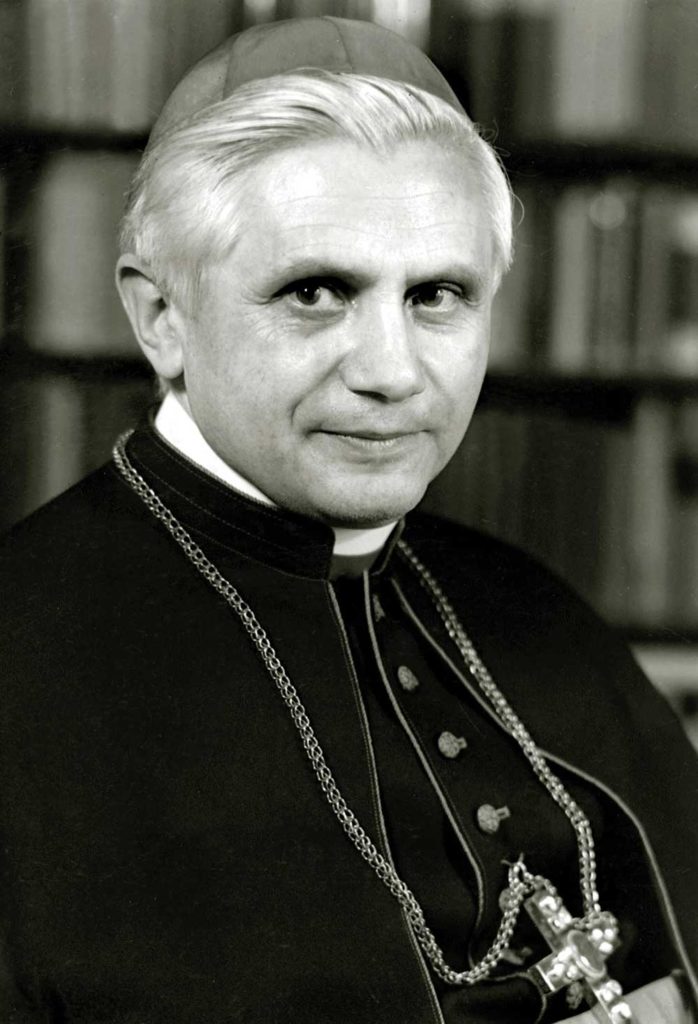

Ad Auschwitz, il nome tedesco della città polacca di Oświęcim (nessuna delle due parole è facile da pronunciare per gli ispanofoni), c'erano tre campi di concentramento. I primi due sono stati conservati. "Auschwitz 1" è un museo dove si possono visitare le caserme in mattoni di fine Ottocento, ben costruite e di fabbricazione austriaca (ricordiamo che all'epoca una parte della Polonia, la Galizia, apparteneva all'Impero austro-ungarico). Il secondo campo è Auschwitz-Birkenau. Costruito durante la guerra, dista quattro chilometri dal primo campo. Bisogna andare in entrambi i campi. San Giovanni Paolo II (il 7 giugno 1979) e Benedetto XVI (il 28 maggio 2006) hanno visitato entrambi i campi. Entrambi i Papi hanno attraversato la porta con l'iscrizione: Arbeit macht freiche suona come una blasfema presa in giro della dignità dell'uomo e del lavoro.

I due Papi - uno polacco e uno tedesco - hanno valutato la loro visita ad Auschwitz quasi con le stesse parole: "Non potevo non venire in questo posto.. Parole che esprimono l'obbligo di rendere giustizia alla memoria delle vittime dello sterminio nazista. I due Papi hanno pregato nella cella dove San Massimiliano Kolbe è morto martire. In molte occasioni ho viaggiato da Cracovia ad Auschwitz-Birkenau per camminare al tramonto sulle grandi spianate del campo attraversate da binari e recitare la preghiera con i testi dell'omelia che Giovanni Paolo II tenne nello stesso luogo: "Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede" (1 Gv 5,4). In questo luogo di terribile devastazione, che ha significato la morte per quattro milioni di uomini di diverse nazioni, padre Massimiliano, offrendosi volontariamente alla morte nel bunker della carestia per un fratello, ha ottenuto una vittoria spirituale simile a quella di Cristo stesso. Questo fratello è ancora vivo oggi in questa terra polacca. Ma padre Massimiliano Kolbe è stato l'unico? Certamente ha ottenuto una vittoria che ha avuto ripercussioni immediate sui suoi compagni di prigionia e che ha ripercussioni ancora oggi nella Chiesa e nel mondo. Ma sicuramente sono state ottenute molte altre vittorie. Penso, ad esempio, alla morte, nel forno crematorio del campo di concentramento, della carmelitana Suor Benedetta della Croce (conosciuta in tutto il mondo come Edith Stein), illustre allieva di Husserl divenuta un onore della filosofia tedesca contemporanea e proveniente da una famiglia ebraica che viveva a Wroc'aw"..

E Papa Benedetto XVI, sullo stesso palco del suo predecessore ma 27 anni dopo, ha gridato drammaticamente: "In un luogo come questo si è a corto di parole. Nel profondo si può solo mantenere un silenzio di stupore, un silenzio che è un grido interiore rivolto a Dio: "Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai tollerato tutto questo?".. Subito dopo che Benedetto XVI ha pronunciato queste parole, nel cielo è apparso un arcobaleno pieno di colori. Lo abbiamo visto tutti. Era come una risposta divina, visibile, chiara, silenziosa....

Cracovia

Per alcuni pellegrini, l'onnipresenza di Giovanni Paolo II in molti settori della vita religiosa e sociale in Polonia può essere un po' stancante. Questa grande presenza è naturale, sì, ma è anche vero che le cose buone vanno date a piccole dosi, perché ripetute in modo routinario sono stancanti e fastidiose. Per questo motivo dobbiamo ricordare che a Cracovia, come in tutto il Paese, c'è una grande varietà di luoghi e spazi che vale la pena visitare e che non sono strettamente legati al Papa polacco. Ci sono molti altri santi legati a questa città che devono essere menzionati, a partire dal vescovo martire San Stanislao fino a Santa Faustina e al suo messaggio di Misericordia: le regine Kinga e Jadwiga Andegaweńska, i frati Alberto Chmielowski, Simone di Lipnicy e Raffaele Kalinowski, i professori dell'Università Jagellonica Giovanni Kanty e il vescovo Giuseppe Sebastiano Pelchar, e la serva Aniela Salawa. Tuttavia, per ciò che Giovanni Paolo II ha significato per la Polonia e per la storia recente della Chiesa, sono i luoghi legati alla sua biografia a risaltare maggiormente.

La città vecchia di Cracovia, in particolare la piazza del mercato, la collina del Wawel con la cattedrale e il castello, e il quartiere ebraico di Kazimierz, meritano una visita. Molti sono i luoghi legati alla vita di Karol Wojtyła: la casa al numero 10 di via Tyniecka, dove visse durante il primo anno di università e la guerra, e dove morì suo padre; la chiesa parrocchiale di San Floriano, dove iniziò i suoi metodi pastorali giovanili e da cui scaturì il suo libro "Amore e responsabilitào Calle de los Canónigos, dove ha vissuto in due delle sue case - ora musei - dal 1953 al 1964. Segnaliamo quattro luoghi che meritano di essere visitati:

1) Il Palazzo Vescovile. Si trova in via Franciszkańska 3, di fronte al monastero francescano. Karol Wotyła entrò in questo palazzo come seminarista durante la guerra. Nella sua cappella fu ordinato sacerdote dal cardinale Sapieha. Come vescovo titolare di Cracovia (1964-1978) lavorava ogni giorno dalle 9.00 alle 11.00 in questo luogo sacro, guardando il tabernacolo. Spesso parlava dalla finestra centrale di quel palazzo durante le serenate serali per i giovani organizzate durante i suoi viaggi apostolici a Cracovia.

2) Cattedrale di Wawel. Questa cattedrale è una sintesi della storia della Polonia. Sull'altare centrale sono custodite le reliquie di San Stanislao. È anche il luogo in cui venivano incoronati i re. Nelle sue cripte sono sepolte le figure più importanti della vita religiosa, politica e culturale polacca. Nella cappella più antica, la cripta romanica di San Leonardo, Karol Wojtyła celebrò la sua prima - le sue prime tre - messe solenni il 2 novembre 1946. In occasione del suo giubileo d'oro del sacerdozio, volle celebrare nuovamente la Messa in quella cappella. Il suo ringraziamento è durato due ore. Era il 9 giugno 1997.

3) La chiesa di Santa Maria. Questa chiesa, situata sulla piazza del mercato, offre la migliore opera artistica e religiosa di tutto il patrimonio polacco: la pala d'altare dell'Assunzione di Santa Maria. È opera dello scultore Wit Stwosz, che si trasferì con la famiglia da Norimberga a Cracovia nel 1477. Fu a Cracovia che lavorò a questo capolavoro. Il solo costo (l'intero budget della città per un anno) dà un'idea della grandezza del progetto. La pala d'altare si basa su una trilogia mariana che ci aiuta a pregare. La prima scena mostra Maria che dorme intorno agli apostoli. Poi Maria, anima e corpo, viene innalzata al cielo. Infine, la Vergine viene incoronata dalla Trinità. Durante i suoi primi anni da sacerdote, Giovanni Paolo II era solito confessarsi in questa chiesa. Il confessionale è visibile ancora oggi. La dott.ssa Wanda Półtawska ricorda nel suo libro di memorie "Diario di un'amicizia l'occasione in cui si è recato in questa chiesa di Santa Maria per confessarsi. Durante la confessione, il giovane sacerdote Wojtyła gli disse: "Venite alla Santa Messa del mattino, e venite tutti i giorni!".. Quelle parole furono per lei come un "tuono": "Non gli ho chiesto di essere il direttore spirituale della mia anima, non gli ho detto nulla del genere. Tutto è venuto naturale quando alla fine mi ha detto quello che nessun sacerdote mi aveva mai detto prima: vieni alla Santa Messa al mattino, e vieni tutti i giorni! Più di una volta ho pensato che in verità ogni confessore dovrebbe dare un consiglio così semplice"..

4) Università Jagellonica. È la più antica università della Polonia. Fondato nel 1360 dal re Casimiro III il Grande, fu ristrutturato e promosso dal re Jagellone e da sua moglie Santa Jadwiga (Edvige). Karol è stato studente dell'Università e ha conseguito il dottorato. honoris causa nel 1983.

Cracovia