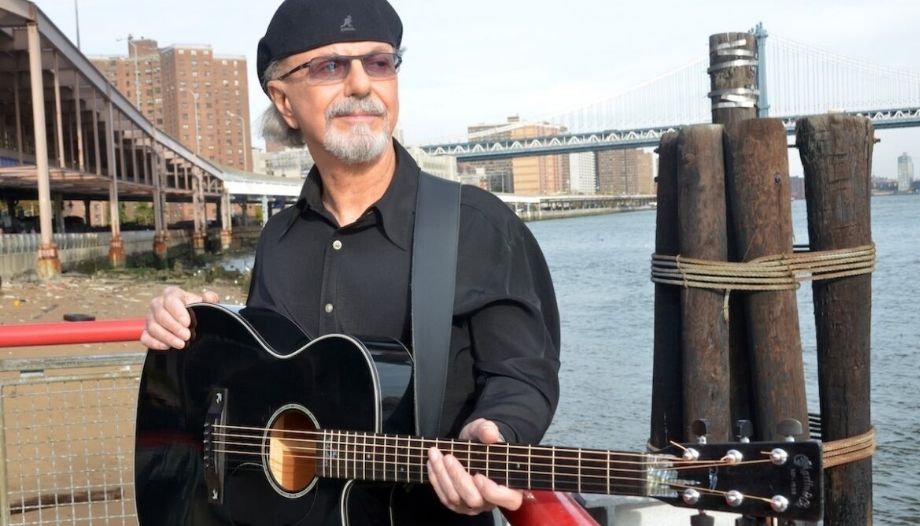

– Mike Mastromatteo

DiMucci, conocido a lo largo de sus casi 70 años de carrera discográfica por su primer nombre, Dion, se distinguió de muchos colegas de rock and roll a finales de la década de 1960 al volver a comprometerse públicamente con su fe cristiana.

El regreso de Dion a la fe tuvo lugar cuando el cantante luchó por superar las dependencias de las drogas que se desarrollaron poco después de su primer éxito comercial y popular. Dion había grabado varias canciones de éxito a finales de la década de 1950, y consiguió un lucrativo contrato de grabación antes de cumplir los 21 años.

Después de un período seco musical y emocional, Dion regresó a las listas en 1968 con la exitosa grabación ‘Abraham, Martin y John’, un lamento sobre los asesinatos y la agitación política en los Estados Unidos a raíz de la lucha por los derechos civiles.

Programa de recuperación de adicciones

Fue en este momento cuando Dion entró en un programa de recuperación de adicciones y dio los primeros pasos en el camino hacia la sobriedad y la satisfacción interior. Una de las lecciones duraderas para Dion en el camino de regreso fue comprender la diferencia entre el éxito comercial y la realización personal.

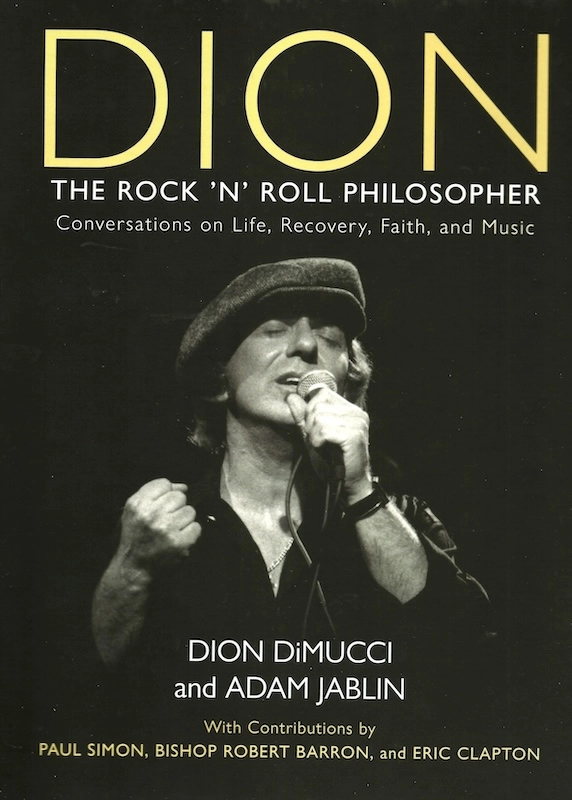

El regreso de Dion a la integridad y la tranquilidad espiritual es una característica clave de sus nuevas memorias ‘The Rock ‘N’ Roll Philosopher’, una serie de conversaciones sobre la vida, la recuperación, la fe y la música.

El obispo Barron prologa su nuevo libro

En el prefacio del nuevo libro, el obispo Robert Barron de la diócesis de Winona-Rochester, Minnesota, y jefe de los Ministerios Católicos de Word on Fire, reflexionó sobre el “avance de la gracia divina” que ayudó a Dion a recuperarse de la adicción debilitante.

“Dion puso gran énfasis en las cuatro tentaciones principales que los maestros espirituales han identificado como sustitutos de Dios: riqueza, placer, poder y honor”, dijo el obispo Barron. Y agregó que el desapego de las cosas materiales es clave para cualquiera que busque seguir un camino centrado en Cristo.

El compromiso de la fe: 57 años de sobriedad y vida limpia

En una serie de entrevistas con OSV News, Dion reflexionó sobre cómo el nuevo compromiso con la fe ha sostenido sus 57 años de sobriedad y vida limpia. También compartió sus pensamientos sobre la naturaleza caída del hombre.

«Soy una persona confiada, pero nunca espero demasiado de la gente hoy en día”, dijo Dion. “Nacemos caídos, y cuando la gente se me acerca y me pregunta si somos buenos o malos, sigo creyendo que básicamente somos buenos. Pero siempre es “incierto” porque estamos caídos. Hay algo muy bueno en nosotros, pero hay que cultivarlo y llevarlo hacia adelante. Si no es así, las cosas pueden torcerse”.

Padres italoamericanos, parroquia de la Virgen del Carmen en el Bronx

Estas son palabras humildes pero poderosas del hijo de padres italoamericanos de clase trabajadora que, a pesar de estar registrados en la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en el Bronx, Nueva York, no eran especialmente fervientes en su práctica de la fe católica.

Dion dijo que crecer en el Bronx no fue particularmente difícil. Pero que a veces era complicado evitar la cultura de las pandillas callejeras, que a menudo exigía a los jóvenes demostrar su valía mediante la rebeldía y el rechazo a la mayoría de las formas de autoridad legítima. También contó cómo la falta de confianza en su propia valía le llevó a buscar constantemente la aprobación de los demás.

Sigue grabando con Springsteen, Clapton, Simon

Aunque Dion saltó a la fama por primera vez hace más de 60 años con grabaciones de éxito como ‘The Wanderer’, ‘Runaround Sue’, ‘Ruby Baby’ y ‘Lovers Who Wander’, se niega a descansar en los laureles del pasado. Continúa grabando álbumes basados en blues junto con queridos colegas de música como Bruce Springsteen, Eric Clapton y Paul Simon.

Letras basadas en la Biblia y en Cristo

Algunos de los álbumes recientes de Dion tienen un sabor a música gospel, pero no pretende predicar con su música contemporánea. Sin embargo, las letras de algunas de las canciones basadas en el blues de Dion son inconfundibles en sus mensajes centrados en la Biblia y en Cristo.

Su canción ‘The Thunderer’, por ejemplo, está basada en la vida y obra de san Jerónimo, el santo del siglo IV que tradujo por primera vez la Biblia al latín.

La canción yuxtapone la personalidad espinosa de Jerónimo con su pasión por hacer que las Escrituras sean el lenguaje del hombre común. Como nos advierten las letras: “[Tú] no puedes pasar por la vida solo siendo amable / La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo / El amor sin verdad es solo sentimental / La verdad sin amor es estéril”.

Mike Aquilina: la amistad, clave en la evangelización

Más información sobre la actitud de Dion hacia la fe, la música y la vida en general viene a través de su mentor y compañero de composición de canciones, Mike Aquilina. El cofundador del St. Paul Center for Biblical Theology en Steubenville, Ohio, y autor de varios libros sobre la era patrística de la iglesia, Aquilina, cita el efecto positivo que Dion tiene en sus oyentes y en sus compañeros músicos.

Aquilina dijo que Dion era una ‘figura colosal’ para los italoamericanos, ya que todavía se asimilaban a la América de las décadas de 1950 y 60.

“Una parte clave de la evangelización es la amistad, y la carrera de Dion lo ha colocado en la vida de grandes artistas”, dijo Aquilina a OSV News.

“Mira la lista de la gente con la que ha trabajado en los últimos álbumes. Estos hombres y mujeres han sido sus amigos durante muchas décadas. Eso significa que ha estado en sus vidas y ha ejercido cierta influencia. Dion tiene un gran sentido del humor, pero no tiene conversaciones superficiales, y esta gente lo sabe. Sigue siendo su amigo porque valoran su espiritualidad”.

La música, también forma de evangelización

Aquilina también dijo que parte del contenido «explícitamente religioso» de la música más contemporánea de Dion puede verse como una forma de evangelización.

«[La canción] ‘Angel in the Alleyways’, por ejemplo, es sobre los ángeles de la guarda», dijo, «‘Can’t Go Back to Memphis’ es realmente la historia de la expulsión de Adán del Edén. Pero creo que todo lo que hace refleja una perspectiva cristiana. Incluso las canciones que reflejan las crudas realidades de la adicción, como ‘Cryin’ Shame’, muestran cómo somos castigados por nuestros propios pecados».

Cuando no está actuando o preparando nuevas grabaciones, Dion dedica varias horas cada semana a ayudar a las personas a recuperarse de las adicciones y problemas de abuso de sustancias. “Esta es una gran parte de su vida, y es una misión motivada por la religión”, dijo Aquilina. “Dion sabe que ha sido salvado de la muerte y la miseria y quiere ayudar a otros a encontrar esa salvación”.

Humildad

Aunque de ninguna manera es un teólogo, Dion ha ayudado a llamar la atención sobre un elemento menos conocido de la enseñanza de la iglesia sobre el pecado y el castigo. En entrevistas y en sus comentarios improvisados a amigos y seguidores, Dion promueve la idea de la humildad como “la sanadora del dolor”.

Como ha señalado el obispo Robert Barron, “[Dion] explica que somos castigados por el acto [pecaminoso], no por él. No creo que el Doctor de la Iglesia san Juan de la Cruz podría haberlo dicho mejor”.

Espectáculo en Broadway

A pesar de cumplir 86 años en julio, Dion no tiene planes de reducir la velocidad. Divide su tiempo entre Boca Ratón, Florida, donde es miembro de la parroquia de san Judas, y Nueva York, donde mantiene un apartamento.

Próximamente lanzará un álbum que acompañará al libro ‘Rock ‘N’ Roll Philosopher’, y está supervisando la producción del espectáculo de Broadway ‘The Wanderer’, un musical basado libremente en sus inicios como rockero y pionero del ‘doo-wop’. El espectáculo ya se ha representado en teatros más pequeños de Nueva Jersey, pero su estreno en Broadway acercará sin duda la historia de Dion a una nueva generación de aficionados a la música.

Dion afirma que el espectáculo tiene componentes fuertes, evidentes, transformadores y redentores. “Pero lo hace de una manera muy bonita, buena y verdadera, utilizando el lenguaje del corazón en las canciones y las letras”.

“Él tiene un plan para tu vida”

Cualquiera que sea el éxito de ‘The Wanderer’ en Broadway, Dion no tiene intención de reordenar sus prioridades en la vida. Tampoco planea dejar de producir música. Sigue agradecido por el discernimiento de hace mucho tiempo que le permitió entender la diferencia entre el éxito y la realización.

“Creo que sin Dios en mi vida, toda la presión de la vida recae sobre mí para resolverlo todo [y] tomar una postura sobre todo”, dijo. “Cuando tienes fe en Dios, [sabes] que Él tiene un plan para tu vida y tienes claridad moral. Tener su seguridad, serenidad, paz y libertad es una forma hermosa de recorrer esta vida. Su amistad es primordial, y le doy gracias a Dios por haberme dado esta energía. Él ha sido bueno conmigo”.

—————–

Mike Mastromatteo es un escritor, editor y crítico de libros de Toronto.

Este reportaje se ha publicado originalmente en OSV News. Este tema es una traducción del original en inglés, que pueden ver aquí.

—————–