Orientamenti pastorali per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari a cura del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

1. Giornate mondiali della gioventù

L'istituzione delle Giornate Mondiali della Gioventù è stata senza dubbio una grande intuizione profetica di San Giovanni Paolo II, che così spiegava la sua decisione: "Tutti i giovani devono sentirsi assistiti dalla Chiesa: perciò tutta la Chiesa, in unione con il Successore di Pietro, si senta sempre più impegnata, a livello mondiale, verso i giovani, verso le loro preoccupazioni e inquietudini, verso le loro aperture e speranze, per corrispondere alle loro attese, comunicando la certezza che è Cristo, la Verità che è Cristo, l'amore che è Cristo".".[1]

Papa Benedetto XVI ha raccolto il testimone dal suo predecessore e, in più occasioni, non ha mancato di sottolineare come questi eventi rappresentino un dono provvidenziale per la Chiesa, definendoli "una medicina contro la stanchezza del credere", "un nuovo, ringiovanito modo di essere cristiani", "una nuova evangelizzazione vissuta".[2] Il Papa ha anche definito questi eventi "un nuovo modo di essere cristiani".

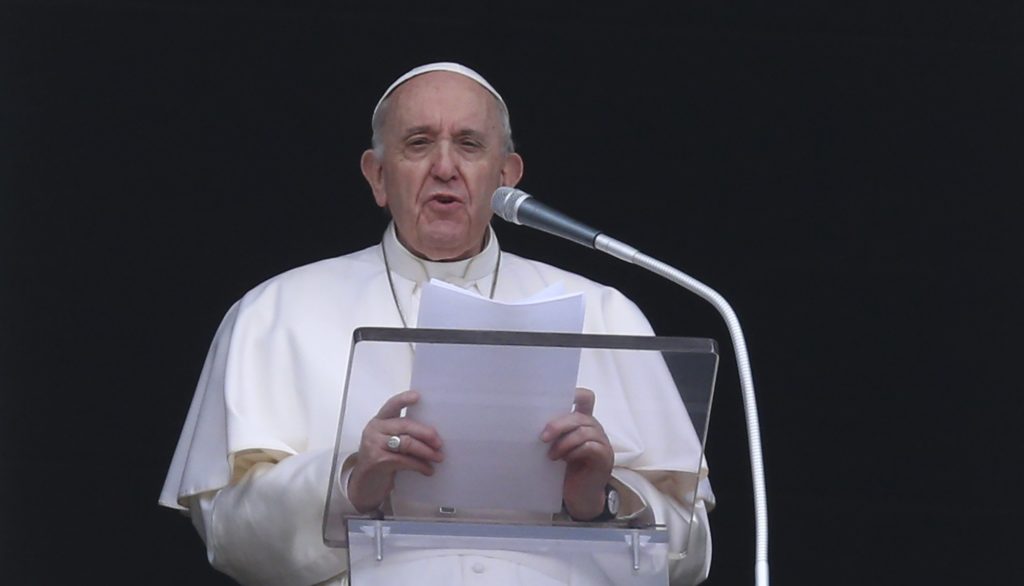

Anche per Papa Francesco le Giornate Mondiali della Gioventù sono un impulso missionario di straordinaria forza per tutta la Chiesa e, in particolare, per le giovani generazioni. Pochi mesi dopo la sua elezione, ha inaugurato il suo pontificato con la GMG di Rio de Janeiro nel luglio 2013, al termine della quale ha affermato che la GMG è "una nuova tappa del pellegrinaggio dei giovani con la Croce di Cristo attraverso i continenti". Non dobbiamo mai dimenticare che le Giornate Mondiali della Gioventù non sono "fuochi d'artificio", momenti di entusiasmo fini a se stessi; sono tappe di un lungo cammino, iniziato nel 1985, per iniziativa di Papa Giovanni Paolo II.[3] Ha poi chiarito un punto centrale: "Ricordiamoci sempre: i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua Croce. Il Papa li guida e li accompagna in questo cammino di fede e di speranza"[4] e ha poi chiarito un punto centrale: "Ricordiamoci sempre che i giovani non seguono il Papa, ma Gesù Cristo, portando la sua Croce.

Come è noto, le celebrazioni internazionali dell'evento si svolgono di solito ogni tre anni in diversi Paesi con la partecipazione del Santo Padre. La celebrazione ordinaria della Giornata, invece, si svolge ogni anno nelle Chiese particolari, che sono responsabili dell'organizzazione autonoma dell'evento.

2. La GMG nelle Chiese particolari

La Giornata Mondiale della Gioventù celebrata in ogni Chiesa particolare ha un grande significato e valore non solo per i giovani che vivono in quella particolare regione, ma per l'intera comunità ecclesiale locale.

Alcuni giovani, per oggettive difficoltà di studio, di lavoro o economiche, non hanno la possibilità di partecipare alle celebrazioni internazionali di queste Giornate, per cui è bene che ogni Chiesa particolare offra loro la possibilità di vivere in prima persona, anche se solo a livello locale, una "festa della fede", un evento forte di testimonianza, di comunione e di preghiera simile a quelli internazionali, che hanno segnato profondamente la vita di tanti giovani in ogni parte del mondo.

Allo stesso tempo, la Giornata Mondiale della Gioventù celebrata a livello locale ha un significato molto importante per ogni singola Chiesa. Serve a sensibilizzare e formare l'intera comunità ecclesiale - laici, sacerdoti, persone consacrate, famiglie, adulti e anziani - affinché diventi sempre più consapevole della propria missione di trasmettere la fede alle giovani generazioni. L'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" (2018) ha ricordato che tutta la Chiesa, universale e particolare, e ciascuno dei suoi membri, deve sentirsi responsabile dei giovani ed essere disponibile a lasciarsi interpellare dalle loro domande, dai loro desideri e dalle loro difficoltà. La celebrazione di queste Giornate della Gioventù a livello locale è quindi estremamente utile per mantenere viva nella coscienza ecclesiale l'urgenza di camminare con i giovani, accogliendoli e ascoltandoli con pazienza, annunciando loro la Parola di Dio con affetto ed energia.[5] L'impegno della Chiesa nei confronti dei giovani è un fattore chiave dell'impegno della Chiesa nei confronti della vocazione dei giovani.

In relazione alla celebrazione della GMG a livello locale, questo Dicastero, nell'ambito delle sue competenze,[6] ha elaborato degli Orientamenti pastorali per le Conferenze episcopali, i Sinodi delle Chiese patriarcali e arcidiocesane maggiori, le diocesi/eparchie, i movimenti e le associazioni ecclesiali, nonché per i giovani di tutto il mondo, affinché la "GMG diocesana/eparchiale" sia vissuta pienamente come un momento di festa "per i giovani" e "con i giovani".

Questi Orientamenti pastorali intendono incoraggiare le Chiese particolari a utilizzare sempre più la celebrazione diocesana della GMG e a considerarla come un'opportunità per pianificare e attuare in modo creativo iniziative che dimostrino che la Chiesa considera la sua missione verso i giovani "una priorità pastorale storica, in cui investire tempo, energie e risorse"[7]. È necessario far sì che le giovani generazioni si sentano al centro dell'attenzione e della preoccupazione pastorale della Chiesa. I giovani, infatti, vogliono essere coinvolti e apprezzati, sentirsi coprotagonisti della vita e della missione della Chiesa[8] .

Le seguenti linee guida riguardano principalmente le singole diocesi come ambito proprio di espressione della Chiesa locale. Tuttavia, devono naturalmente essere adattati alle diverse situazioni della Chiesa nelle varie regioni del mondo, ad esempio dove le diocesi/eparchie sono piccole e hanno poche risorse umane e materiali a disposizione. In questi casi specifici, o quando lo si ritiene pastoralmente opportuno, è possibile che circoscrizioni vicine o sovrapposte si uniscano per celebrare la Giornata della Gioventù tra più circoscrizioni, o a livello di regione ecclesiastica, o a livello nazionale.

3. La celebrazione locale della GMG nella solennità di Cristo Re

Al termine della celebrazione eucaristica nella Solennità di Cristo Re del 22 novembre 2020, Papa Francesco ha voluto rilanciare la celebrazione della GMG nelle Chiese particolari e ha annunciato che, a partire dal 2021, questa celebrazione, che tradizionalmente si svolgeva nella Domenica delle Palme, sarà celebrata nella domenica in cui ricorre la Solennità di Cristo Re.[9] Papa Francesco ha inoltre annunciato che, a partire dal 2021, questa celebrazione, che tradizionalmente si svolgeva nella Domenica delle Palme, sarà celebrata nella domenica della Solennità di Cristo Re.

A questo proposito, ricordiamo che San Giovanni Paolo II, nella solennità di Cristo Re del 1984, chiamò i giovani a un incontro in occasione dell'Anno Internazionale della Gioventù (1985), che - insieme all'indizione del Giubileo dei Giovani nell'Anno della Redenzione (1984) - segnò l'inizio del lungo cammino della GMG: "In questa festa [...] - disse - la Chiesa proclama il Regno di Cristo, già presente, ma ancora misteriosamente in crescita verso la sua piena manifestazione. Voi giovani siete portatori insostituibili della dinamica del Regno di Dio, speranza della Chiesa e del mondo". Questa, dunque, la genesi della GMG: nel giorno di Cristo Re, i giovani di tutto il mondo sono stati invitati "a venire a Roma per un incontro con il Papa all'inizio della Settimana Santa, il sabato e la domenica delle Palme"[10].

In effetti, non è difficile vedere il legame tra la Domenica delle Palme e Cristo Re. Nella celebrazione della Domenica delle Palme, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme viene ricordato come quello di un "re mite che cavalca un asino" (Mt 21,5) e acclamato come Messia dalla folla: "Osanna al Figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore" (Mt 21,9). L'evangelista Luca aggiunge esplicitamente il titolo di "Re" alle acclamazioni della folla per "colui che viene", sottolineando così che il Messia è anche Re e che il suo ingresso a Gerusalemme rappresenta in un certo senso un'intronizzazione regale: "Benedetto il Re che viene nel nome del Signore" (Lc 19,38).

La dimensione regale di Cristo è così importante per Luca che appare dall'inizio alla fine della vita terrena di Gesù Cristo e accompagna tutto il suo ministero. All'Annunciazione, l'angelo profetizza a Maria che il bambino da lei concepito riceverà da Dio "il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e il suo regno non avrà fine" (Lc 1,32-33). E nel momento drammatico della crocifissione, mentre gli altri evangelisti si limitano a menzionare gli insulti dei due crocifissi ai lati di Gesù, Luca presenta la commovente figura del "buon ladrone" che dal patibolo della croce prega Gesù dicendo: "Ricordati di me quando verrai a stabilire il tuo regno" (Lc 23,42). Le parole di accoglienza e di perdono di Gesù in risposta a questa richiesta chiariscono che egli è un Re venuto a salvare: "Oggi sarai con me in Paradiso" (Lc 23,43).

Pertanto, l'annuncio forte che dovrebbe essere rivolto ai giovani e che dovrebbe essere al centro di ogni GMG diocesana/eparchiale che celebra la Giornata di Cristo Re è: Accogliete Cristo! Accoglietelo come Re nella vostra vita! È un Re che è venuto a salvare. Senza di Lui non c'è vera pace, né vera riconciliazione interiore, né vera riconciliazione con gli altri. Senza il suo Regno, anche la società perde il suo volto umano. Senza il Regno di Cristo, non c'è vera fratellanza e non c'è vera vicinanza a coloro che soffrono.

Papa Francesco ha ricordato che al centro delle due celebrazioni liturgiche, Cristo Re e la Domenica delle Palme, "rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell'uomo..."[11] Il nucleo del messaggio, dunque, rimane che la grandezza dell'uomo deriva dall'amore che sa donarsi agli altri "fino alla fine".

L'invito, quindi, per ogni diocesi/eparchia è di celebrare la GMG nella solennità di Cristo Re. L'auspicio del Santo Padre è infatti che, in questo giorno, la Chiesa universale metta i giovani al centro della sua attenzione pastorale, preghi per loro, compia gesti che rendano i giovani protagonisti, promuova campagne di comunicazione, ecc. L'ideale sarebbe organizzare un evento (diocesano/eparchiale, regionale o nazionale) il giorno di Cristo Re. Tuttavia, per vari motivi, potrebbe essere necessario organizzare l'evento in un'altra data.

Questa celebrazione deve essere parte di un percorso pastorale più ampio, di cui la GMG è solo una tappa. 12] Non a caso, il Santo Padre sottolinea che "la pastorale giovanile non può che essere sinodale, cioè non può che essere un cammino insieme".

4. Punti chiave della GMG

Durante il Sinodo dei Vescovi sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", diversi interventi dei Padri sinodali hanno fatto riferimento alla Giornata Mondiale della Gioventù. A questo proposito, il Documento finale afferma: "La Giornata Mondiale della Gioventù - nata da un'intuizione profetica di San Giovanni Paolo II, che rimane un punto di riferimento anche per i giovani del terzo millennio - così come i raduni nazionali e diocesani/eparchiali, svolgono un ruolo importante nella vita di molti giovani perché offrono un'esperienza viva di fede e di comunione, che li aiuta ad affrontare le grandi sfide della vita e ad assumere responsabilmente il loro posto nella società e nella comunità ecclesiale"[14].

Sottolineando che queste convocazioni si riferiscono "all'accompagnamento pastorale ordinario di ciascuna comunità, dove l'accoglienza del Vangelo deve essere approfondita e concretizzata in decisioni per la vita",[15] il Documento afferma che esse "offrono la possibilità di camminare nella logica del pellegrinaggio, di sperimentare la fraternità con tutti, di condividere con gioia la fede e di crescere nella propria appartenenza alla Chiesa".[16] Allo stesso modo, il Documento afferma che queste convocazioni "offrono la possibilità di camminare nella logica del pellegrinaggio, di sperimentare la fraternità con tutti, di condividere con gioia la fede e di crescere nella propria appartenenza alla Chiesa".

Approfondiamo alcuni di questi "punti chiave"[17] che devono essere al centro di ogni GMG, anche nella sua dimensione locale, e che quindi hanno un chiaro valore programmatico.

La Giornata della Gioventù dovrebbe essere una "celebrazione della fede".

La celebrazione della GMG offre ai giovani un'esperienza viva e gioiosa di fede e di comunione, uno spazio per sperimentare la bellezza del volto del Signore.[18] Al centro della vita di fede c'è l'incontro con la persona di Gesù Cristo, per cui è bene che in ogni GMG risuoni l'invito a ogni giovane a incontrare Cristo e a entrare in un dialogo personale con lui. "È la festa della fede, quando insieme lodiamo il Signore, cantiamo, ascoltiamo la Parola di Dio, restiamo in adorazione silenziosa: tutto questo è il culmine della GMG"[19].

In questo senso, il programma della GMG internazionale (kerigmatico, formativo, testimoniale, sacramentale, artistico, ecc.) può ispirare le realtà locali, che potranno adattarlo in modo creativo. Particolare attenzione va riservata ai momenti di adorazione silenziosa dell'Eucaristia, come atto di fede per eccellenza, e alle liturgie penitenziali, come luogo privilegiato di incontro con la misericordia di Dio.

Va anche notato che, in ogni GMG, il naturale entusiasmo dei giovani, l'entusiasmo con cui abbracciano le cose che li coinvolgono e che caratterizza anche il modo in cui vivono la loro fede, tutto ciò stimola e rinvigorisce la fede di tutto il popolo di Dio. Convinti dal Vangelo e invitati a un'esperienza con il Signore, i giovani diventano spesso coraggiosi testimoni di fede e questo rende l'evento della GMG sempre qualcosa di sorprendente e unico.

La Giornata della Gioventù deve essere un'"esperienza di Chiesa".

È importante che la celebrazione diocesana/eparchiale della GMG diventi un'occasione per i giovani di sperimentare la comunione ecclesiale e di crescere nella consapevolezza di essere parte integrante della Chiesa. La prima forma di partecipazione dei giovani dovrebbe essere l'ascolto. Nella preparazione della Giornata della gioventù diocesana/eparchiale, è necessario trovare i momenti e i modi giusti per far sentire la voce dei giovani all'interno delle strutture di comunione esistenti: consigli diocesani/eparchiali e interdiocesani/eparchiali, consigli presbiterali, consigli locali dei vescovi... Non dimentichiamo che sono il volto giovane della Chiesa.

Accanto ai giovani, devono trovare spazio i diversi carismi presenti nella circoscrizione. È fondamentale che l'organizzazione della celebrazione diocesana/eparchiale della GMG sia in armonia, coinvolgendo i diversi stati di vita, in un approccio sinodale, come auspicato dal Santo Padre in Christus vivit: "Animati da questo spirito, potremo muoverci verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà che la compone, che accoglie con gratitudine il contributo dei fedeli laici, compresi i giovani e le donne, il contributo della vita consacrata maschile e femminile, quello dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti. 20] In questo modo, sarà possibile riunire e coordinare tutte le forze vive della Chiesa particolare, nonché risvegliare quelle "addormentate".

In questo contesto, la presenza del vescovo locale e la sua disponibilità a stare in mezzo ai giovani è, per i giovani stessi, un grande segno di amore e di vicinanza. Non di rado, per molti giovani la celebrazione diocesana/eparchiale della GMG diventa un'occasione di incontro e dialogo con il proprio parroco. Papa Francesco incoraggia questo stile pastorale di prossimità, dove "il linguaggio dell'amore disinteressato, relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, tocca la vita, risveglia la speranza e il desiderio"[21] I giovani sono anche incoraggiati a essere vicini ai loro parroci.

La Giornata della gioventù deve essere un'"esperienza missionaria".

La GMG a livello internazionale si è rivelata un'eccellente opportunità per i giovani di fare un'esperienza missionaria. Questo dovrebbe valere anche per le GMG diocesane/eparchiali. Come dice Papa Francesco "la pastorale giovanile deve essere sempre una pastorale missionaria"[22].

In questo senso, si possono organizzare missioni in cui i giovani sono invitati a visitare le persone nelle loro case, portando loro un messaggio di speranza, una parola di conforto o semplicemente offrendosi di ascoltarli.[23] Sfruttando il loro entusiasmo, i giovani - quando possibile - possono anche essere protagonisti di momenti di evangelizzazione pubblica, con canti, preghiere e testimonianze, nelle strade e nelle piazze della città dove si riuniscono i loro coetanei, perché i giovani sono i migliori evangelizzatori dei giovani. La loro stessa presenza e la loro fede gioiosa costituiscono già un "annuncio vivente" della Buona Novella che attira altri giovani.

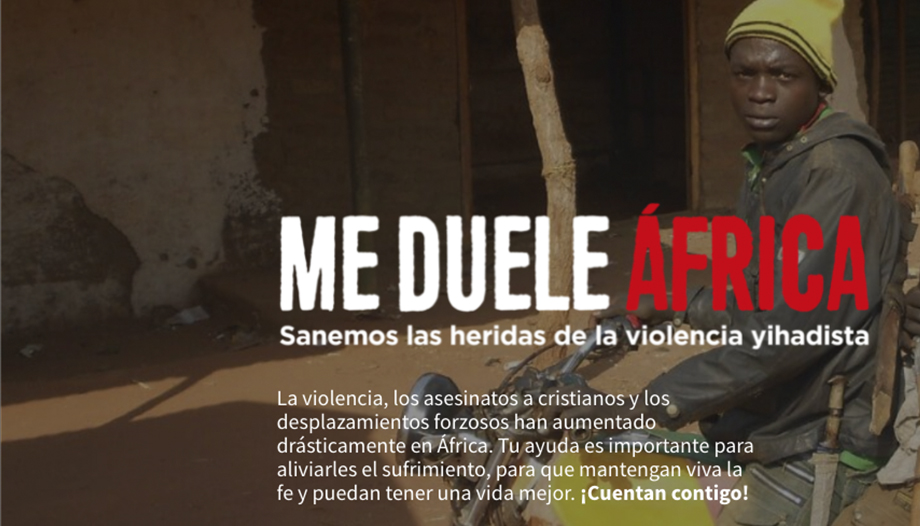

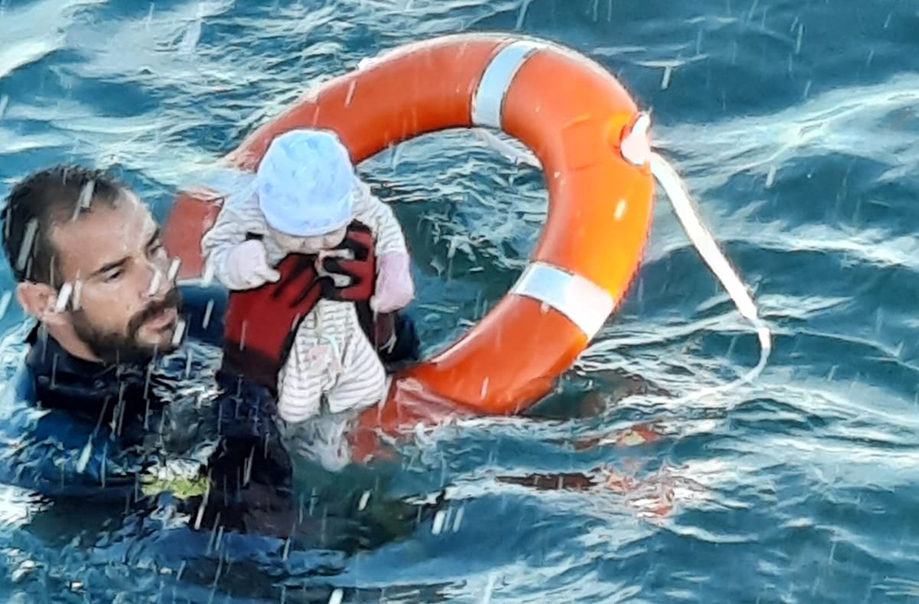

Vanno incoraggiate anche le attività in cui i giovani sperimentano il volontariato, il servizio gratuito e l'autogestione. Non dobbiamo dimenticare che la domenica precedente la solennità di Cristo Re, la Chiesa celebra la Giornata mondiale dei poveri. Quale occasione migliore per promuovere iniziative in cui i giovani donano il loro tempo, la loro forza ai più poveri, agli emarginati, a coloro che vengono scartati dalla società. Ai giovani viene così offerta la possibilità di diventare "protagonisti della rivoluzione della carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell'individualismo consumistico e superficiale"[24].

La Giornata della Gioventù dovrebbe essere un'"occasione di discernimento vocazionale" e una "chiamata alla santità".

All'interno di una forte esperienza di fede ecclesiale e missionaria, la priorità deve essere data alla dimensione vocazionale. È un approccio graduale che innanzitutto fa capire ai giovani che tutta la loro vita è posta davanti a Dio, che li ama e li chiama. Dio li ha chiamati prima di tutto alla vita, li chiama continuamente alla felicità, li chiama a conoscerlo e ad ascoltare la sua voce e, soprattutto, ad accettare suo Figlio Gesù come maestro, amico, salvatore. Riconoscere e affrontare queste "vocazioni fondamentali" rappresenta una prima grande sfida per i giovani perché, se prese sul serio, queste prime "chiamate" di Dio indicano già scelte di vita impegnative: l'accettazione dell'esistenza come dono di Dio, che deve quindi essere vissuta in riferimento a Lui e non in modo autoreferenziale; la scelta di uno stile di vita cristiano, negli affetti e nelle relazioni sociali; la scelta del percorso di studi, dell'impegno lavorativo e di tutto il proprio futuro in modo che sia pienamente in sintonia con l'amicizia con Dio che si è abbracciata e che si vuole conservare; la scelta di fare di tutta la propria esistenza un dono per gli altri da vivere nel servizio e nell'amore disinteressato. Si tratta spesso di scelte radicali, in risposta alla chiamata di Dio, che danno una direzione decisiva a tutta la vita dei giovani. "La vita [...] è il tempo delle decisioni ferme, fondamentali, eterne. - Papa Francesco ha detto chiaramente ai giovani: le scelte banali portano a una vita banale, le grandi scelte rendono grande la vita"[25].

All'interno di questo più ampio "orizzonte vocazionale", non dobbiamo avere paura di proporre ai giovani la scelta inevitabile di quello stato di vita che è conforme alla chiamata che Dio rivolge a ciascuno di loro individualmente, sia che si tratti del sacerdozio o della vita consacrata, anche nella forma monastica, o del matrimonio e della famiglia. A questo proposito, può essere di grande aiuto il coinvolgimento di seminaristi, persone consacrate, coppie di sposi e famiglie che, con la loro presenza e la loro testimonianza, possono contribuire a risvegliare nei giovani le giuste domande vocazionali e il desiderio di mettersi alla ricerca del "grande progetto" che Dio ha pensato per loro. Nel delicato processo che deve portarli a maturare queste scelte, i giovani devono essere prudentemente accompagnati e illuminati. Quando arriva il momento, quindi, devono essere incoraggiati a fare la loro scelta personale con decisione, confidando nell'aiuto di Dio, senza rimanere in un perenne stato di indeterminazione.

Alla base di ogni scelta vocazionale deve esserci la chiamata ancora più fondamentale alla santità. La GMG deve far risuonare nei giovani la chiamata alla santità[26] come vera via per la felicità e la realizzazione personale. Una santità in sintonia con la storia e il carattere personale di ogni giovane, senza porre limiti ai percorsi misteriosi che Dio ha in serbo per ciascuno e che possono portare a storie eroiche di santità - come è accaduto e sta accadendo a molti giovani - o a quella "santità della porta accanto" da cui nessuno è escluso. Dobbiamo quindi approfittare del ricco patrimonio dei santi della Chiesa locale e universale, fratelli e sorelle maggiori nella fede, le cui storie ci confermano che il cammino di santità non solo è possibile e praticabile, ma dà anche grande gioia.

e. La Giornata della Gioventù deve essere un'"esperienza di pellegrinaggio".

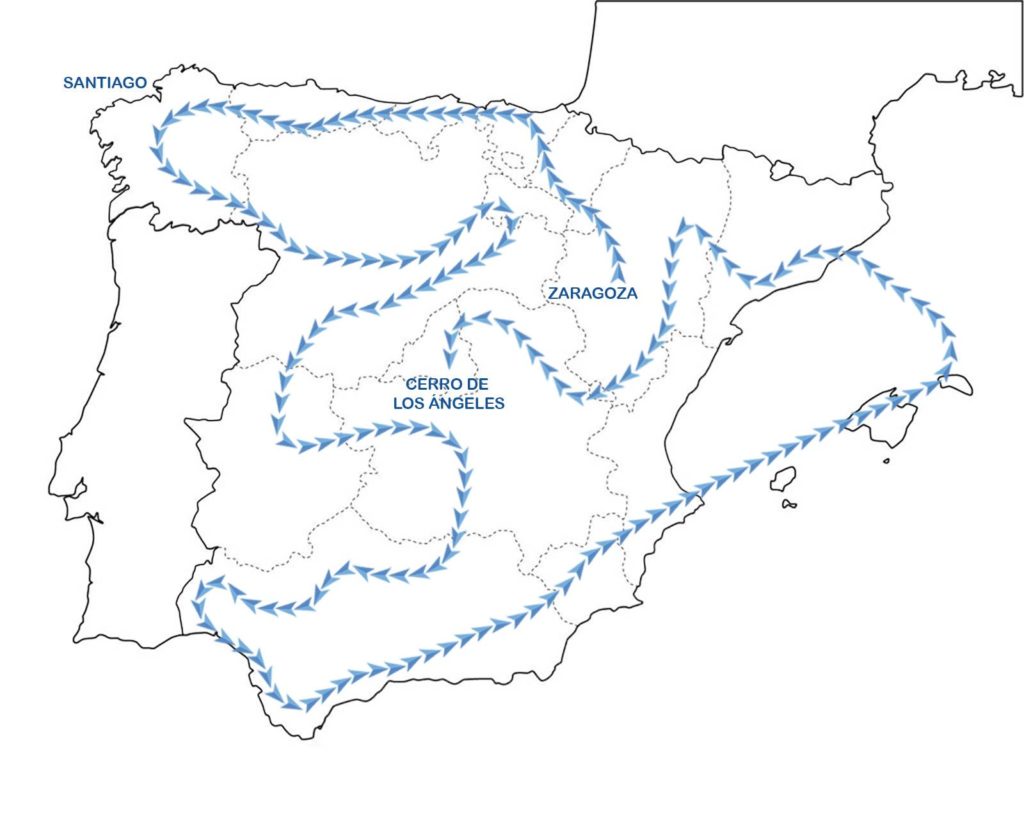

La GMG è stata, fin dall'inizio, un grande pellegrinaggio. Un pellegrinaggio nello spazio - da città, Paesi e continenti diversi al luogo scelto per l'incontro con il Papa e gli altri giovani - e un pellegrinaggio nel tempo - da una generazione di giovani a un'altra che ha "raccolto il testimone" - che ha segnato profondamente gli ultimi trentacinque anni di vita della Chiesa. I giovani della GMG sono quindi un popolo di pellegrini. Non sono vagabondi senza meta, ma un popolo unito, pellegrino che "cammina insieme" verso una meta, verso l'incontro con Qualcuno, con Colui che è in grado di dare un senso alla loro esistenza, con il Dio fatto uomo che chiama ogni giovane a diventare suo discepolo, a lasciare tutto e a "camminare dietro a Lui". La logica del pellegrinaggio esige essenzialità, invita i giovani a lasciarsi alle spalle sicurezze comode e vuote, ad adottare uno stile di viaggio sobrio e accogliente, aperto alla Provvidenza e alle "sorprese di Dio", uno stile che educa a superare se stessi e ad affrontare le sfide che si presentano lungo il cammino.

La celebrazione diocesana/eparchiale della GMG può quindi proporre ai giovani modalità concrete per fare vere esperienze di pellegrinaggio, cioè esperienze che incoraggino i giovani a lasciare le loro case e a mettersi in cammino, durante le quali imparano a conoscere il sudore e la fatica del viaggio, la fatica del corpo e la gioia dello spirito. Spesso, infatti, attraverso il pellegrinaggio insieme scoprono nuovi amici, sperimentano l'emozionante coincidenza di ideali guardando insieme alla meta comune, il sostegno reciproco nelle difficoltà, la gioia di condividere il poco che hanno. Tutto ciò è di vitale importanza nei tempi odierni, in cui molti giovani corrono il rischio di isolarsi in mondi virtuali e irreali, lontani dalla polvere delle "vie del mondo". Si privano così di quella profonda soddisfazione che deriva dalla dura e paziente conquista della meta desiderata, non con un semplice click, ma con tenacia e perseveranza di corpo e anima. In questo senso, la Giornata della gioventù diocesana/eparchiale è una preziosa opportunità per le giovani generazioni di scoprire i santuari locali o altri luoghi significativi della pietà popolare, considerando che: "Le varie manifestazioni della pietà popolare, specialmente i pellegrinaggi, attraggono i giovani che di solito non sono facilmente inseriti nelle strutture ecclesiali, e sono un'espressione concreta della fiducia in Dio"[27].

f. La Giornata della Gioventù deve essere una "esperienza di fratellanza universale".

La GMG deve essere un'occasione di incontro per i giovani, non solo per i giovani cattolici: "Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri, ha qualcosa da dire agli adulti, ha qualcosa da dire ai sacerdoti, alle suore, ai vescovi e al Papa"[28].

In questo senso, la celebrazione diocesana/eparchiale della GMG può essere un momento opportuno per tutti i giovani che vivono in un determinato territorio per incontrarsi e parlare tra loro, al di là delle loro credenze, della loro visione della vita e delle loro convinzioni. Ogni giovane deve sentirsi invitato a partecipare e accolto come un fratello o una sorella. Dobbiamo costruire "una pastorale giovanile capace di creare spazi inclusivi, dove ci sia spazio per tutti i tipi di giovani e dove si dimostri davvero che siamo una Chiesa dalle porte aperte"[29].

5. Protagonismo giovanile

Come già detto, è importante che i ministri dei giovani siano sempre più attenti a coinvolgere i ragazzi in tutte le fasi della programmazione pastorale della GMG, in uno stile sinodale-missionario, valorizzando la creatività, il linguaggio e i metodi adeguati alla loro età. Chi più di loro conosce il linguaggio e i problemi dei loro coetanei? Chi più di loro è capace di raggiungerli attraverso l'arte, i social network...?

La testimonianza e l'esperienza dei giovani che hanno già partecipato alla GMG internazionale meritano di essere valorizzate nella preparazione dell'evento diocesano/eparchiale.

In alcune Chiese particolari, in seguito alla partecipazione alla GMG internazionale o all'organizzazione di iniziative giovanili a livello nazionale e diocesano/eparchiale, i giovani, "reduci" da queste esperienze entusiasmanti, sono stati coinvolti nella creazione di équipe di pastorale giovanile ai livelli più diversi: parrocchiale, diocesano/eparchiale, nazionale, ecc. Questo dimostra che quando i giovani diventano protagonisti in prima persona della realizzazione di eventi veramente significativi, fanno facilmente propri gli ideali che li hanno ispirati, ne colgono l'importanza con la mente e con il cuore, se ne appassionano e sono disposti a dedicare tempo ed energie per condividerli con gli altri. Da forti esperienze di fede e di servizio nasce spesso la volontà di impegnarsi nella cura pastorale ordinaria della propria Chiesa locale.

Ribadiamo, quindi, che è necessario avere il coraggio di coinvolgere e affidare ruoli attivi ai giovani, sia quelli che provengono dalle diverse realtà pastorali presenti in diocesi, sia quelli che non appartengono ad alcuna comunità, gruppo giovanile, associazione o movimento. La GMG diocesana/eparchiale può essere una bella occasione per mettere in luce la ricchezza della Chiesa locale, evitando che i giovani meno presenti e meno "attivi" nelle strutture pastorali consolidate si sentano esclusi. Tutti devono sentirsi "invitati speciali", tutti devono sentirsi attesi e accolti, nella loro irripetibile unicità e ricchezza umana e spirituale. L'evento diocesano/eparchiale, quindi, può essere un'occasione propizia per incoraggiare e accogliere tutti quei giovani che forse stanno cercando il loro posto nella Chiesa e che non l'hanno ancora trovato.

6. Il messaggio annuale del Santo Padre per la GMG

Ogni anno, in vista della celebrazione diocesana/eparchiale della GMG, il Santo Padre pubblica un Messaggio per i giovani. Sarebbe quindi opportuno che gli incontri preparatori e la stessa GMG diocesana/eparchiale si ispirassero alle parole che il Santo Padre ha rivolto ai giovani, in particolare al passo biblico proposto nel Messaggio.

Sarebbe anche importante che i giovani ascoltassero la Parola di Dio e la parola della Chiesa dalla voce viva di persone vicine a loro, che conoscono il loro carattere, la loro storia, i loro gusti, le loro difficoltà e lotte, le loro aspettative e speranze, e che quindi sanno applicare bene i testi biblici e magisteriali alle situazioni concrete della vita dei giovani che hanno davanti. Questo lavoro di mediazione, svolto nella catechesi e nel dialogo, aiuterà anche i giovani a saper individuare modi concreti di testimoniare la Parola di Dio che hanno ascoltato e di viverla nella loro vita quotidiana, di incarnarla nelle loro famiglie, nei loro ambienti di lavoro o di studio, tra i loro amici.

L'orientamento proposto da questo Messaggio, destinato ad accompagnare il cammino della Chiesa universale con i giovani, potrà quindi essere sviluppato con intelligenza e grande sensibilità culturale, tenendo conto della realtà locale. Potrebbe anche ispirare il cammino della pastorale giovanile nella Chiesa locale, senza dimenticare le due principali linee di azione indicate da Papa Francesco: la ricerca e la crescita.[30] Il Messaggio è una risposta alla necessità che la pastorale giovanile della Chiesa sia più sensibile alla realtà locale.

Non è da escludere che il Messaggio possa essere trasmesso anche attraverso diverse espressioni artistiche o iniziative di carattere sociale, come ha invitato il Santo Padre nel suo Messaggio per la XXXV GMG: "[proporre] al mondo, alla Chiesa, agli altri giovani, qualcosa di bello in campo spirituale, artistico e sociale".[31] Inoltre, il suo contenuto potrebbe essere ripreso anche in altri momenti significativi dell'anno pastorale, come: il mese missionario, il mese dedicato alla Parola di Dio o alle vocazioni, tenendo conto delle indicazioni delle diverse Conferenze episcopali.

Infine, il Messaggio del Santo Padre potrebbe diventare il tema di altri incontri per i giovani, proposti dai ministri dei giovani della Chiesa locale, da associazioni o da movimenti ecclesiali.

7. Conclusione

La celebrazione diocesana/eparchiale della GMG è senza dubbio una tappa importante nella vita di ogni Chiesa particolare, un momento privilegiato di incontro con le giovani generazioni, uno strumento di evangelizzazione del mondo giovanile e di dialogo con loro. Non dimentichiamo che: "La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani, i giovani hanno tante cose da dire alla Chiesa"[32] La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani, i giovani hanno tante cose da dire alla Chiesa.

Gli Orientamenti pastorali contenuti in queste pagine vogliono essere una guida per presentare le motivazioni ideali e le possibili realizzazioni pratiche, affinché la GMG diocesana/eparchiale diventi un'occasione che faccia emergere le potenzialità di bene, la generosità, la sete di valori autentici e i grandi ideali che ogni giovane porta in sé. Per questo motivo, ribadiamo l'importanza che le Chiese particolari dedichino un'attenzione particolare alla celebrazione della Giornata della Gioventù diocesana/eparchiale, affinché sia adeguatamente valorizzata. Investire sui giovani significa investire sul futuro della Chiesa, significa promuovere le vocazioni, significa avviare efficacemente la preparazione a distanza delle famiglie di domani. Si tratta quindi di un compito vitale per ogni Chiesa locale, non solo di un'attività che si aggiunge ad altre.

Affidiamo alla Beata Vergine Maria il cammino della pastorale giovanile nel mondo. Maria, come ci ricorda Papa Francesco in Christus vivit, "guarda questo popolo pellegrino, un popolo di giovani a lei cari, che la cercano con il silenzio nel cuore, anche se sul cammino c'è molto rumore, conversazioni e distrazioni". Ma negli occhi della Madre c'è solo un silenzio di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra gioventù"[33] I giovani del mondo non sono solo giovani, sono giovani a lei cari.

Sua Santità Papa Francesco ha dato la sua approvazione per la pubblicazione di questo documento.

Città del Vaticano, 22 aprile 2021

Anniversario della consegna della Croce della GMG ai giovani

Cardinale Kevin Farrell Prefetto

P. Alexandre Awi Mello, Segretario I.Sch.

Fede e dialogo con Cristo

Fede e dialogo con Cristo