Come si possono guidare i giovani nella loro vocazione? Quali sono i consigli di base da dare a una persona che sta valutando la sua decisione di seguire Cristo nel mondo di oggi? Questa è una delle sfide che la Chiesa deve affrontare nel nostro tempo.

Per capire i giovani, bisogna essere testimoni dei loro dubbi, esitazioni, entusiasmi, stanchezze, debolezze, fallimenti e fedeltà. La Chiesa accompagna i giovani affinché possano trovare la loro vocazione sviluppandosi liberamente.

Discernimento e libertà

La decisione di intraprendere un percorso professionale pone la necessità di un discernimentoÈ importante comprendere a fondo che i piani eterni di Dio contano sulla libertà. È importante comprendere a fondo che i piani eterni di Dio contano sulla libertà. Egli vuole - è la sua volontà - crearci e trattarci come bambini La libertà personale ha un ruolo fondamentale nella scelta e nel percorso vocazionale.

In realtà, che cos'è la vocazione? Vocazione è la persona stessa che è stata chiamata da Dio: chiamata all'esistenza, chiamata a vivere in Cristo, a una pienezza di vita che può essere raggiunta solo attraverso vie di amore e di servizio.

La vocazione è la chiamata di Dio, unica e personale, che ognuno di noi è. È un incontro tra grazia e libertà; un incontro che si vive come una vera e propria storia d'amore in un concreto percorso di vita.

Vocazione per gli altri

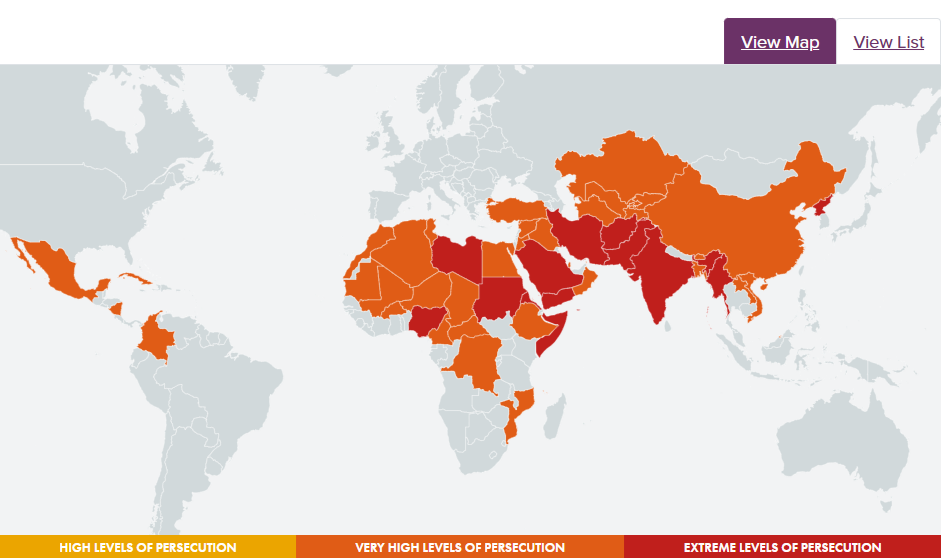

Lungi dall'essere individualista, la vocazione cristiana ha una dimensione speciale. sociale e ecclesiale al suo centro. Dio chiama nella Chiesa e quindi anche nel mondo. Ognuno ha una vocazione di servizio agli altri, alla Chiesa e all'umanità intera. La Chiesa e il mondo sono, quindi, il luogo di questa chiamata. La mia vocazione è per me stesso; ma ancor più la mia vocazione è per gli altri.

Ogni persona è frutto di una chiamata, di una vocazione. Dio non esclude nessuno; Dio chiama ogni persona a vivere una vita d'amore e a raggiungere la pienezza dell'amore. Questa chiamata segue diversi percorsi - con un carattere più o meno totalizzante dell'esistenza - che si concretizzano nella propria storia. Tutte le strade che vengono da Dio portano a Dio, tutte vanno nello stesso posto: in cielo, nella felicità.

Questi modi concreti o modalità di vita cristiana - talvolta indicati come vocazioni individui- lungi dall'essere qualcosa di chiuso e programmato in anticipo, sono parte di un dialogo fiducioso tra un padre e il suo bambino.

Non siamo programmati

Non c'è nulla di più lontano dalla realtà della vocazione che intenderla come un obbligo chiuso, un programma o un disegno preconcetto che non lascia spazio alla libera decisione della persona. Non solo la chiamata divina non esclude la libertà, ma il suo significato più profondo sta nella fiducia e nella libertà. La vocazione accade davvero a libertà umana.

La mia vita è programmata da Dio? Si potrebbe pensare - a torto - che la chiamata di Dio a seguire un percorso di vita, quello che spesso viene chiamato vocazione, essendo qualcosa di precedente alla mia decisione, lasci poco spazio alla mia libertà personale.

Non è raro che alcuni considerino un'opposizione tra vocazione e libertà. Se Dio modella e decide il mio percorso prima che io faccia la mia scelta - pensano alcuni - il mio compito si riduce a fare le cose per bene con questo piano divino (cercare segni, scoprire la mia vocazione...). Conservo, tuttavia, la mia capacità di decidere se rispondere affermativamente o negativamente a questo piano, ma niente di più.

Una vocazione percepita in questo modo si scontra con una sensibilità, soprattutto tra i giovani, che rifiuta ciò che viene imposto: dà l'impressione che Dio abbia deciso per me, abbia progettato e determinato la mia vita dall'eternità. Non ho quasi voce in capitolo, c'è poco spazio per le mie decisioni. E devo anche sopportare l'onere di fare bene (e se sbaglio?) e di rispondere in modo adeguato (e se non faccio bene?).

Questa percezione rigida e deturpata, portata all'estremo e unita alla mancanza di preghiera e di fiducia in Dio, può portare a vivere la chiamata vocazionale come una programmazione che, logicamente, porta a un senso di oppressione e di rifiuto. La mentalità odierna, giustamente, dà grande valore al protagonismo della propria vita.

Dubbi e certezze

La decisione di intraprendere un cammino vocazionale (nella vita laica o consacrata, nel matrimonio, nel celibato, ecc.) pone il cristiano di fronte alla necessità di una discernimentoIn molti casi, è difficile e non è affatto ovvio. La persona può non sentirsi pronta o matura.

L'approccio vocazionale solleva questioni di particolare rilevanza personale e cristiana, che non dovrebbero essere evitate: la mia vocazione non ha a che fare con la mia libertà? Come si può seguire Cristo se non per amore e, quindi, con assoluta libertà? Perché non posso plasmare liberamente il mio cammino per seguire il Signore?

Si tratta proprio di mio modo, mio Com'è possibile che io non abbia nulla da dire? Dio ha già deciso tutto per me? Non conta su di me? Non mi chiede nemmeno nulla? Io confido in Dio, ma anche Dio confida in me?

Inoltre, se la vocazione è un percorso che dà un senso complessivo alla mia vita... Perché Dio non me lo mostra più chiaramente? Perché è confuso, anziché evidente? Se il piano per la mia vita è già configurato, che cosa succede se non lo capisco e scelgo una strada diversa e sbagliata? Che cosa succede se abbandono la strada che ho intrapreso?

La vera libertà

Dove si colloca questa apparente opposizione tra vocazione e libertà? Dietro questa apparente opposizione si nasconde una cultura eccessivamente rigida e competitiva, spesso insicura, in cui tutto è misurato, quantificato, controllato e valorizzato.

Si tende a valutare la persona - una persona unica e irripetibile creata da Dio - in termini di elementi a lei inferiori: risultati professionali, capacità intellettuali, qualità fisiche o estetiche, risorse disponibili, successo nella vita, potere, denaro... e il miraggio di un'illusoria realizzazione di sé che sfigura e falsifica il vero destino della persona, che non è altro che l'amore, il dono di sé per amore. La persona è fatta per amare.

Dio è Padre

Inoltre, la secolarizzazione materialista ha abbandonato la Rivelazione come punto di riferimento per la vita e il pensiero. Nel tempo ha forgiato una falsa immagine di Dio come un essere distante e tirannico, legislatore e controllore.

Con le deturpazioni culturali su Dio, si deteriora anche l'immagine della vocazione, che viene percepita come un decreto esterno, estraneo o addirittura opposto alla libertà. Di fronte a questa tendenza interna a percepire la vocazione in opposizione alla libertà e all'influenza culturale di considerare Dio come un intruso-competitore, è opportuno oggi approfondire il ruolo centrale che la libertà ha nella persona, nel suo rapporto con Dio e nella configurazione della propria vocazione.

"C'è un progetto di Dio per ciascuno di noi; ma non siamo "programmati": sarebbe abbassare Dio alla nostra scarsa altezza. Noi possiamo solo programmare le cose senza il libero arbitrio, e non sempre ci riusciamo; Dio, invece, è in grado di spingere la nostra libertà senza violarla. Dio governa la storia umana fin nei minimi dettagli; ma la storia dipende anche dalla libertà umana. Non si tratta di una limitazione del potere di Dio, che è il creatore della nostra libertà, ma piuttosto di una manifestazione della sua infinita saggezza e onnipotenza, che realizza i suoi piani non a dispetto della libertà umana, ma contando su di essa. Il futuro è veramente aperto all'azione della nostra libertà" (F. Ocáriz, Su Dio, la Chiesa e il mondop. 122).

Dio conta sulla mia libertà

È importante comprendere a fondo che i piani di Dio contano sulla mia libertà. Egli vuole che la mia libertà giochi un ruolo fondamentale nel cammino della mia vocazione, che è il cammino della mia vita.

La libertà non si limita alla capacità di scegliere: anche per amore si accetta liberamente ciò che non ho scelto, anche ciò che non mi piace. Sono libero anche senza nulla da scegliere, accettando con amore ciò che è già stato dato o scelto. Inoltre, Dio vuole la mia libertà configurare in qualche modo il mio percorso professionale. Quando decido, io me Decido io stesso. È un mistero profondo in cui convergono grazia e libertà, eternità e tempo.

La vocazione è, ovviamente, una piano eterno di Dio. Ha origine in Dio, non in me. Ma Dio non predetermina univocamente il piano senza la mia libertà, ma - anche se non lo comprendiamo pienamente - lo apre nell'eternità alla mia decisione nel tempo. Perché Dio vuole figli liberi. La libertà è la fiducia di un Padre nei suoi figli.

Seguire Cristo concretamente - e non in astratto - richiede che ciascuno lasci il proprio nascondiglio e prenda il controllo della propria vita. Senza libertà è impossibile amare. E, alla fine, è di questo che si tratta: l'amore. La vocazione è sempre una chiamata all'amore personale, un "vieni e seguimi" che viene da Dio in Cristo e dall'amore per gli altri. Oggi, forse più che in altri tempi, è necessario sottolineare con forza l'aspetto personale e gratuito della vocazione, un elemento profondamente cristiano, radicato nel Vangelo.

Dio sceglie e chiama eternamente ogni persona per nome - ognuna è unica - e conta su di lei per una missione d'amore sulla terra, nata dalle esigenze del cuore di Cristo nella sua Chiesa e nel mondo.

Una chiamata che risuona eternamente nella mia intimità, come un'eco della mia creazione personale. Una vocazione che è me stesso, qualcuno di unico e irripetibile. Una chiamata che ha origine in Dio, che accoglie nell'eternità le mie stesse decisioni di vita: mistero della confluenza di grazia e libertà, tempo ed eternità. Una risposta che è la mia libera accettazione di essere ciò che veramente sono (e sarò), davanti a Dio e agli altri, con gioia, umiltà e fedeltà.

I vostri passi sono la via. La chiamata di Cristo e il discernimento della vocazione

È possibile ottenere il libro qui.

Professore e cappellano dell'Università di Navarra.

Il cardinale Marc OuelletRead more : "La vera causa degli abusi non è il celibato, ma la mancanza di autocontrollo e lo squilibrio emotivo".

Il cardinale Marc OuelletRead more : "La vera causa degli abusi non è il celibato, ma la mancanza di autocontrollo e lo squilibrio emotivo".