Hoy en día, nos encontramos con un cambio en la fisonomía tradicional de la familia en los países de tradición cristiana. En especial en occidente, está cambiando a marchas forzadas. Las relaciones prematrimoniales parecen obvias para algunos y los divorcios se han convertido en algo casi normal, muchas veces consecuencia de la infidelidad conyugal. A esto, hay que añadir las ideas de género y los llamados matrimonios homosexuales. Lo que no ha cambiado es el corazón del ser humano en cuyo hondón late el deseo de formar una familia y si es posible, estable.

En esta tesitura, de giro copernicano en el modo de entender el matrimonio y la familia, así como de plantear su preparación, las más de las veces en medio de una relación de convivencia previa, solo caben dos actitudes: la resignación, conducente al pesimismo unilateral, o adoptar el espíritu del Concilio Vaticano II, que en estas cuestiones se concreta en: a) acoger, y b) reorientar hacia Cristo Salvador.

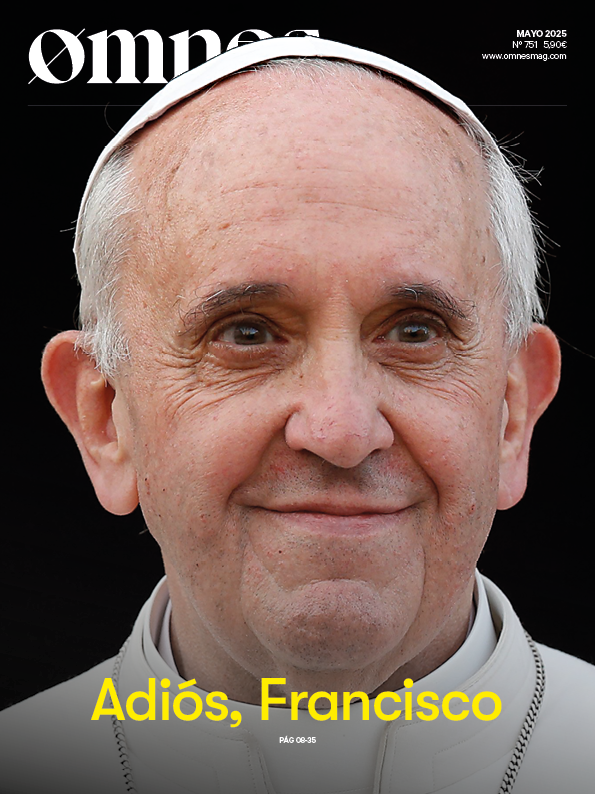

Así, en Gaudium et Spes (GS), nn. 47-52, nos encontramos con un acercamiento al matrimonio y la familia más personalista y en continuidad con la tradición anterior. Más adelante, san Juan Pablo II, en sus Catequesis sobre el amor humano y en la Exhortación Apóstolica Familiaris Consortio, abrió nuevas perspectivas a los problemas actuales. A esto, cabe añadir, los dos sínodos sobre la familia convocados por el Papa Francisco en los años 2015 y 2018 como una manifestación más de su interés por lo todo lo que atañe al matrimonio y a la familia.

Aterrizando en el tema que nos ocupa, ¿cómo está siendo la experiencia de preparar a los novios para el matrimonio, considerando que la mayoría de ellos (7 de cada diez parejas), ya conviven en una unión de hecho estable, a veces de larga duración? Comenzamos con un ejemplo que nos puede ayudar a situarnos ante el problema, que no deja de ser un reto y un desafío para la Iglesia del siglo XXI.

Alvaro y Cinthia han venido a la parroquia de la Natividad, en Navacerrada, a pedir una fecha para casarse el próximo mes de septiembre. Después de fijar la fecha y explicar sus motivaciones para casarse en la Iglesia, hemos quedado otro día, en el que hemos podido dialogar y profundizar en su historia personal y su proyecto de vida matrimonial. Ellos quieren hacer con nosotros el cursillo prematrimonial para favorecer ese conocimiento por parte del sacerdote. En ese diálogo, ha surgido la cuestión acerca del sacramento de la confirmación, que ella sí ha recibido y él, aún no. Me pregunta si podría prepararse para recibir el sacramento de la confirmación antes de la boda.

Hemos quedado un segundo día, en el que hemos concretado una serie de encuentros y de lecturas como material básico para preparar su confirmación. Y, al hilo de este último diálogo, le he preguntado al novio: “¿Por qué decidisteis iros a vivir juntos, y qué ‘pros’ y qué inconvenientes habéis encontrado?”. Él me ha respondido: “La experiencia de vivir juntos nos ha ayudado a conocernos mejor en la convivencia diaria, pero nos hemos dado cuenta de que, como creyentes, hay algo que no estábamos haciendo bien”; por ello, prosigue, “ha llegado el momento de casarnos”.

Continuamos la conversación con mi pregunta: “¿Queréis tener hijos?”. La respuesta: “Sí; de hecho, ha sido un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir casarnos”. Prosigue el sacerdote: “¿Recomendaríais a amigos vuestros ‘probar’ antes de casarse?”, el novio: “Sí y no. Sí, por la oportunidad de conocernos mejor; y no, desde el punto de vista moral, somos conscientes que hemos empezado la casa por el tejado”.

Todas las dimensiones

Consideramos muy relevante y esclarecedora esta entrevista, realizada al novio en los 9 meses previos a la boda. De una parte, emite un juicio valorativo de la experiencia de convivencia como algo “necesario”, aunque no lo valora positivamente desde el punto de vista moral. Es más, esa sería la razón única para no recomendarlo. Y, de otra parte, reconoce que han vinculado su deseo de tener hijos a la decisión de casarse.

Esto último es cada vez más habitual: después de convivir, a veces durante un largo tiempo, al ver que pasan los años y que la edad fértil de la mujer se va acortando, es cuando vienen a la Iglesia para pedir casarse. Algunos, pocos, lo hacen cuando ella ya está embarazada o con un niño/a ya nacido/a, para ser bautizado/a. Celebrar una boda con bautizo es algo con lo que hemos de contar los sacerdotes y que conviene saber plantear. Un “dos por uno” vende bien en el ámbito pastoral y siempre es camino de evangelización.

Como anécdota: en una ocasión nos tocó celebrar una boda con bautizo (como digo, algo bastante habitual hoy en día), en la que los novios habían invitado a la familia “sólo al bautizo”, sin mención alguna de la boda. La sorpresa mayúscula fue general, y en especial del padre de ella, cuando al comienzo de la celebración el sacerdote les anuncia que han venido a la boda de sus hijos y al bautizo de su nieto. Los pañuelos comenzaron a salir de los bolsillos en la nave de la Iglesia…

Casarse, y hacerlo en la Iglesia, es un paso definitivo que cambia la vida de esos novios y les sitúa en un escalón existencial diferente, pudiendo contar con la gracia de Dios en su vida matrimonial y educando a los hijos en la fe católica. Y, además, les garantiza el estatuto social y jurídico necesario para el desarrollo de su vida familiar en sociedad. La boda, aunque haya solo cuatro invitados, no deja de ser una celebración pública, por el indudable sentido social que tiene el matrimonio. Es algo que no debemos olvidar cuando preparamos para el matrimonio en la Iglesia.

Se trata de un desafío pastoral, por medio del cual se vislumbra que, como en la preparación al matrimonio, entran en juego todas las dimensiones de la persona: intelectiva, afectiva y espiritual. Todos los que vienen a casarse en la Iglesia requieren un acompañamiento específico que les ayude a discernir bien su vocación, así como la idoneidad de la persona que han elegido para casarse. No hay crisis de la familia; hay crisis del ser humano, y por ello hemos de incidir en este discernimiento previo, tan necesario.

Acompañamiento personalizado

Nos acercamos a la importancia de un buen acompañamiento pastoral por parte del sacerdote y de otros agentes implicados (laicos competentes y bien formados, matrimonios con vida de fe comprometida), que puede facilitar a los novios el acceso al matrimonio con pleno conocimiento de lo que hacen y con plena libertad, además de favorecer que se encuentren fructuosamente con Dios, en un momento tan decisivo de sus vidas.

El Papa Francisco, en Amoris Laetitia (n. 297), nos recuerda que “se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a participar en la comunión eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia ‘inmerecida, incondicional y gratuita’”. Esta indicación que el Papa refiere a las personas en situaciones llamadas irregulares es extensiva por analogía a los novios que conviven antes de casarse. La mayoría de estos vinculan su decisión de casarse en la Iglesia con el momento de tener los hijos. No les cuesta aceptar con normalidad el vivir juntos sin estar casados, pero no conciben tener hijos fuera del matrimonio. Por eso es tan importante que los pastores sepamos acoger a las parejas que vienen a pedir el bautismo de un niño sin estar casados, pues muchas veces, durante o después de la preparación de ese bautismo, surge también la oportunidad de que esos padres se planteen el matrimonio.

De esta forma, la preparación para cualquier sacramento, pero en especial para el matrimonio, se presenta como una oportunidad dentro de la Iglesia de anunciar a los novios la Buena Nueva de Jesucristo, el cual también nació en una familia, se santificó en ella y la convirtió en modelo de vida familiar para toda la humanidad. Tal oportunidad requiere saber acoger, acompañar e integrar.

– Acoger implicahacer ver a los novios que vienen a casarse en la Iglesia que no están solos. Al haber elegido el matrimonio canónico están, aún sin saberlo, respondiendo al plan de Dios en su vida. Es tarea del sacerdote que les recibe y en su caso, los acompaña, hacerles ver esta gran verdad: la de que el matrimonio es una vocación y en cuanto tal reclama de ellos una respuesta. Y, hoy más que nunca, se hace precisa una clara y completa explicación a los novios de lo que es el matrimonio cristiano en cuanto institución natural querida por Dios, encaminada al bien de los cónyuges y abierta a la vida, para formar una familia.

Lo obvio por evidente no debe dejar por ello de explicarse, máxime en los tiempos presentes, en los que lo más básico, como pueda ser la complementariedad varón y mujer, requiere de una explicación.

A todos nos ha ocurrido, que hablando con los novios, en la primera entrevista, él o ella eran reticentes sobre la conveniencia del matrimonio en la Iglesia (lo hacían más por el otro que por ellos mismos), porque pensaban que para casarse hace falta, por ejemplo, ir a misa todos los domingos o confesar de vez en cuando. Y se sorprenden cuando se les explica que lo que la Iglesia pide, para poder celebrar el matrimonio canónico, es querer lo que quiere la Iglesia. Ni más, ni menos.

La Iglesia quiere que el matrimonio sea la unión de uno con una, para toda la vida y abierto a la procreación y educación de los hijos. Lo que exceda de esto no puede ser exigido a los novios para poder casarse. Tampoco se les puede pedir menos. A la pareja en la que él o ella manifiesten en modo positivo y expreso una voluntad contraria a tener los hijos (lo que es diferente a querer posponer el momento de tenerlos) hay que aconsejarle esperar y en algunos casos disuadirles de celebrar ese matrimonio. Pues podrían verse abocados por propia voluntad a contraer un matrimonio nulo por exclusión de uno de los dos fines del matrimonio (en este caso, el de la generación y educación de los hijos). Se trata de que los pastores que acompañan a los novios mantengan una posición de equilibrio que garantice su derecho a casarse y les ayude a discernir acerca del matrimonio que van a contraer, sabiendo que la libertad interna y externa es determinante para su validez.

Lógicamente, este diálogo con los novios ha de hacerse en un ambiente de confianza y cercanía, capaz de suscitar entre novios y sacerdote un franco diálogo acerca del modo de ser de cada uno, sus aficiones, virtudes y defectos dominantes, vida de fe. Si él o ella, o los dos, me dicen que no tienen vida de fe, los animaré a que la tengan; que acudan a alguna adoración, a la misa del domingo o a un retiro. Todos hemos tenido muy gratas experiencias en este sentido. Pero insisto en que no podemos vincular el grado de fe vivida con la validez de su matrimonio, aunque sí podemos ayudar a que esta preparación favorezca su encuentro con Dios y con la Iglesia… Poco a poco, llevando a los novios como por un plano inclinado.

– Acompañar: es la fase más importante de la preparación matrimonial, porque requiere dedicar tiempo a los novios. No debemos considerar que el cursillo prematrimonial y el expediente sean preparación suficiente. Ambas cosas han de ser el colofón de la previa preparación con los novios. En mi parroquia -así lo he visto en las tres parroquias por las que he pasado- este acompañamiento lo hace el párroco o el sacerdote vicario. Y ahora surge la pregunta fundamental: ¿qué duración ha de tener esta preparación?

Recientemente, se han presentado los materiales Juntos en camino, +Q2, encaminados a acompañar a los novios en su discernimiento vocacional durante dos años. Esto nos debe llevar a pensar si la preparación que damos actualmente en las Parroquias es la que realmente hace falta y si es suficiente en el tiempo y contenidos. Es verdad que nos centramos en explicar el matrimonio-sacramento y lo que conlleva, pero no atendemos tanto a la importancia de que los novios disciernan su vocación y su correspondiente y recíproca idoneidad para el mismo. Una cosa es estar enamorado/a, y otra bien distinta que ese amor encuentre el cauce adecuado para poder desarrollarse y crecer.

Como aspectos, que no deben dejar de ser tratados con los novios:

a) El primero, la biografía de los contrayentes y las vicisitudes por las que han pasado antes de conocerse, durante el noviazgo y en los meses previos a la boda.

b) El segundo, profundizar en el conocimiento de ambos contrayentes (uno puede ir viendo el modo de reaccionar ante determinadas preguntas o incluso el estado de ánimo de ellos, con respecto a la última entrevista). En este sentido, nos ha ocurrido que, “una semana antes de la boda”, la novia nos explica que padece una depresión grave que le incapacita en determinados momentos para una vida normal, impidiéndole incluso ir a trabajar. Es un dato que no había salido a la luz en encuentros previos y que surge a pocos días de la boda.

La incidencia que estas cuestiones pueden tener en el consentimiento que se ha de dar y prestar exigen por parte del pastor una gran atención para ayudar a los novios a discernir y valorar el matrimonio que van a contraer y la idoneidad de la persona y del momento en que lo van a contraer. No es tanto el “qué”, evidentemente importante, como el “cuándo” y “con quién”, lo que debe guiar al pastor de almas en la difícil tarea de ayudar a discernir. Se trataría de provocar en los novios la gran pregunta: ¿es viable nuestro matrimonio? ¿Tiene perspectivas de prosperar y de mantenerse en el tiempo? En relación con este aspecto, tiene pleno sentido la pregunta que aparece en el expediente prematrimonial de la diócesis de Madrid acerca de “si habéis tenido dudas acerca del éxito de vuestro matrimonio”; saber orientar esa pregunta y la respuesta que obtengamos arroja no poca luz a la hora de valorar el sacramento que van a celebrar y las condiciones en que lo van a hacer. Les da pistas a ellos y al sacerdote.

c) y d) En tercer y cuarto lugar, nos centraremos en preparar el sacramento (el día de la boda) y en ayudar a los novios a reconciliarse con Dios a través del sacramento de la confesión. Es preciso destacar que algunos de ellos hace mucho tiempo que no confiesan, por lo que en esos momentos previos a la boda están en un tiempo óptimo para experimentar la misericordia de Dios en sus vidas. El acompañamiento del sacerdote, tanto antes como durante la confesión, respetando el ritmo y el grado de fe del penitente, es esencial.

2.- Discernir e Integrar: somos partidarios de situar en esta fase de integración en la comunidad eclesial los “grupos de novios”, que se están formando en muchas parroquias, el cursillo prematrimonial y la realización del expediente. El primero, porque es el momento en que la pareja de novios que hemos ido preparando de forma individualizada se integra con otras parejas como ellos y también distintos a ellos por edad, circunstancias, cultura, etc., un momento de mucha riqueza para todos, también para el sacerdote. Así, cuando llegan al cursillo prematrimonial ya han discernido su vocación y están integrados en la comunidad eclesial que les ha acogido, capaces de desarrollar una apertura y disponibilidad muy grande en relación con la información y experiencias que se les van a seguir comunicando. De hecho, algunos de ellos nos han dicho en la encuesta que les hacemos al terminar el cursillo que nunca antes habían experimentado la maternidad de la Iglesia como lo han hecho en el grupo de novios y en el cursillo prematrimonial.

Los grupos de novios, como los de matrimonios, requieren luego de un acompañamiento y regularidad al menos mensual, de manera que se pueda tener un rato de oración, algo de formación y tiempo para compartir: esto último, quizá, lo más enriquecedor.

Lo esencial para transmitir y comunicar

Respecto al contenido y duración de los cursillos, hay tantas formas como parroquias. Pero creemos que es importante que no falte nunca:

-un tratamiento adecuado y sistemático de los aspectos fundamentales del matrimonio. Su carácter de institución natural querida por Dios y por la Iglesia, el matrimonio sacramento, sus propiedades y fines, las dificultades que pueden surgir y cómo resolverlas, la sexualidad y la comunicación en la pareja, los métodos de planificación natural de la natalidad y, muy importante, cómo acompañar a los esposos que no han podido tener hijos. La novedosa naprotecnología y la tradicional adopción son realidades que hay que conocer y saber ofrecer a los esposos.

-la duración debe ser la suficiente para poder impartir el contenido adecuado. Ni más, ni menos. Pero es claro que los cursillos de varios días, a lo largo de cuatro o cinco semanas, son un medio ideal para conocer mejor a los novios y ver su evolución en el tiempo; si uno sabe mirarles, puede advertir cómo están y qué necesitan. La mirada de la Iglesia es muy importante en este momento de la preparación matrimonial.

-el expediente matrimonial: depende de cada sacerdote el fruto de ese encuentro con los novios y con los testigos de soltería. Si aprovechamos las preguntas que lo conforman como ocasión para dialogar con ellos sobre temas fundamentales del matrimonio, estaremos haciendo de él un maravilloso momento de transparencia y sinceridad para los contrayentes.

En definitiva, la Iglesia está llamada a hacer, a través del magisterio de los Papas y con la ayuda de los pastores, obispos, sacerdotes y los laicos más comprometidos, un anuncio de vida y de verdad a los jóvenes novios y esposos, que les haga capaces de ver por encima de las contingencias materiales para poder disfrutar y saborear las realidades del cielo que les van a llegar de modo admirable a través de su matrimonio. Animándoles a contraerlo y permitiéndoles darse cuenta de que “cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, éstas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas, y sobre todo protegidas, contra las veleidades de las pasiones” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Persona humana). La unión carnal sólo es legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la “prueba”. Exige un don total y definitivo de las personas entre sí (Familiaris Consortio, 80 y Catecismo de la Iglesia Católica, 2391).

Llamados a la santidad

Sería una incongruencia de los pastores no mostrar a los novios con claridad la vocación universal a la santidad que subyace al matrimonio. GS 48 nos lo recuerda con estas palabras: “Imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más (los esposos) a su propia perfección y su mutua santificación”. Y GS 49.2 señala: “Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una insigne virtud; por eso, los esposos, vigorizados por la gracia para la vida de santidad, cultivarán la firmeza en el amor, la magnanimidad del corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolos asiduamente en la oración”.

Atendiendo a los “tiempos recios” que nos ha tocado vivir, es fundamental crear plataformas familiares donde estén presentes todas las instancias educativas: los colegios, las universidades como centros del saber, las parroquias como auténticos areópagos de la fe, los movimientos eclesiales, los agentes de la pastoral familiar, los Centros de Orientación Familiar (COF), los servicios de mediación familiar, los foros católicos en internet y cualquier persona en definitiva, con recto interés y formación, para “traer matrimonios cristianos al mundo”. Al mundo, a la Iglesia y a las generaciones futuras, se lo debemos…

¡No cabe mejor tarea, no cabe mayor reto!

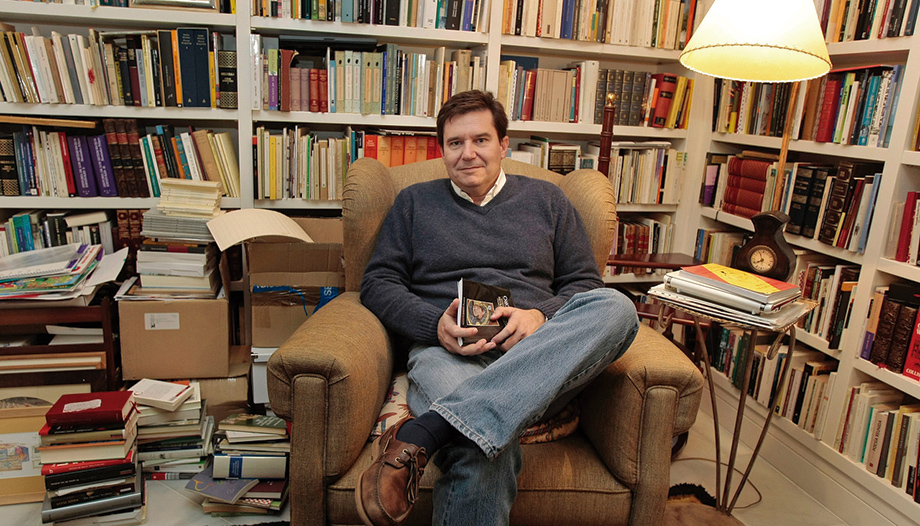

El autorPablo María RiopérezPárroco, juez eclesiástico y doctor en Derecho

Fátima prepara el centenario de las apariciones con oración, penitencia y conversión

Fátima prepara el centenario de las apariciones con oración, penitencia y conversión