A todos se nos plantea el reto de convivir con el whatsapp, cuyas fronteras se amplían en nuestro tiempo, y encauzar positivamente su uso, para que nos ayude a desarrollarnos como personas y no se convierta en muro que nos aísle de Dios o de los demás.

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) que el corazón humano es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, el lugar de la verdad, del encuentro y de la Alianza. Es en el corazón donde tiene lugar aquella comunión con Dios y con los demás que constituye el fin del hombre, y de la cual deriva la integración lograda de la persona, en su cuerpo y en su espíritu.

Para que el corazón permanezca libre y abierto a Dios necesita desligarse de ataduras terrenas, hilillos sutiles, apegos mundanos, fuerzas que lo insensibilizan y aletargan. Y, concluye el catecismo, aunque no se puede meditar en todo momento, sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe (CEC, n. 2710).

Esta es una afirmación determinante: la mirada contemplativa al Señor es la unión amorosa a la Voluntad divina, hacer que el corazón busque y repose en Dios, descanse en Él; para lo cual, debe estar desasido de todas las cosas creadas. Si bien hay que amar al mundo apasionadamente, no se debe centrar la felicidad en los bienes terrenos: éstos son sólo eso, medios, y el corazón no ha de apegarse, pues ese afecto –desordenado– separaría del Amor, no dejaría cabida a Dios, acabaría esclavizando el corazón.

La libertad de corazón es una gracia de Dios que podemos pedir en nuestras súplicas, pero también es un bien que cabe buscar con nuestro deseo eficaz y con nuestro esfuerzo: procurando que los afectos, las potencias y los sentidos estén cada vez más atentos al Señor.

Como consecuencia, deseamos libremente –porque nos da la gana– que nuestras potencias y sentidos, nuestro corazón, se libere de todo aquello que pueda suponer un obstáculo, aunque sea pequeño, al amor de Dios. La libertad del corazón es soltura, señorío para vivir “como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo” (2 Cor 6, 10); es la libertad y gloria de los hijos de Dios, que Cristo nos ha adquirido con su muerte en la Cruz, y que necesita el desprendimiento para alcanzarla.

Este dominio interior que produce esa libertad, no es algo automático, sino que se obtiene a través de la repetición de actos positivos. Es como una gimnasia el espíritu que nos lleva a vivir desprendidos de los bienes que utilizamos. En este sentido, también es normal que el cristiano se pregunte cómo hacer para que la tecnología no se convierta en ligadura, para que el corazón no se apegue en exceso, para que su uso sea ordenado. En ocasiones, quizá convendrá regularlo, para que pueda ser santificado.

Contemporáneo nuestro, San Josemaría, el santo de lo ordinario como le llamó san Juan Pablo II, animaba a buscar la santidad en el trabajo ordinario. Cuentan que puso un azulejo en su cuarto de trabajo, junto a un crucifijo, con estas palabras: “Sanctis omnia sancta, mundana mundanis” (todas las cosas son santas para los santos; mundanas, para los mundanos). Y comentaba que, cuando se busca al Señor, es muy fácil descubrir el quid divinum en todo, para no apartarse de la ley de Dios y conducirse como un buen hijo.

A medida que el desarrollo de la sociedad ofrece nuevos medios técnicos para realizar un gran número de actividades, resulta liberador que el espíritu de desprendimiento se encarne en manifestaciones también nuevas. En esto se reconoce un alma prudente, una persona que por estar pendiente de Dios tiene facilidad para descubrir en situaciones nuevas lo que conviene y lo que no.

Concentrarse para rezar bien

Concentración es el estado de la persona que fija el pensamiento en algo, sin distraerse. Algunos se quejan de que, cuando comienzan a rezar, al poco tiempo, su mente se va a otro lado. Y es que rezar exige una cierta disciplina, dominio sobre nuestros sentidos y facultades; en definitiva, para rezar debemos concentrarnos y para concentrarnos debemos disciplinarnos.

San Carlos Borromeo advierte que para rezar bien tenemos que prepararnos. Si no, cuando vas a levantar tu corazón a Dios acudirán a la mente mil pensamientos que distraen de su cometido. Por eso el santo nos ayuda a preguntarnos: antes de ir al oratorio, ¿qué has hecho? ¿cómo te has preparado?, ¿qué medios has puesto en práctica para mantener la atención?

Si queremos concentrarnos para rezar tenemos que proteger esos momentos, y asegurar una mínima preparación. Procurar el recogimiento interior no se da solamente durante la oración, sino antes de empezar a rezar; resultará imprescindible el recogimiento de la imaginación, de los sentidos externos, etc. Esto se favorece mucho evitando que la imaginación vague locamente, por ejemplo, evitando dedicar la atención al dispositivo cada vez que no tenemos nada que hacer, o nos aburrimos un poco.

De hecho, las personas que tienen vida interior procuran encontrar un justo medio entre el “mundo rápido” de la hiperconectividad y el “mundo lento” de la contemplación. Los dispositivos digitales de hoy en día tienen la ventaja de permitirnos estar continuamente conectarnos, pero esta condición –en sí misma positiva– también se convierte en distractor, pues reclama constantemente nuestro interés. Por eso, cada uno debe decidir qué merece la atención y cómo encontrar ese justo medio.

Una sana dieta digital favorece la adquisición de virtudes como la paciencia, la constancia, la sencillez: el temple de la santidad. También puede evitar estados innecesarios de tensión, inseguridad o aislamiento.

Prudencia y concentración

La prudencia es la virtud cardinal que ayuda a discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y a actuar en consecuencia; es la capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y de adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Se trata de una competencia muy importante que todos debemos adquirir: antes de actuar pensar.

La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con lo presente para prever y disponer la acción futura; delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La prudencia implica conocimiento y discurso.

En el plano práctico, para rezar bien será muy útil vivir la prudencia en el mundo digital. Es eficaz plantearse qué cosas son positivas, hasta dónde vale la pena que la tecnología ocupe nuestro tiempo. Escoger algunos lugares donde la tecnología no está invitada. Definir cuándo es preferible prescindir del contacto virtual porque el físico es más apropiado, porque se trata de algo más delicado o cuando es necesario añadir gestos o tonos de voz, que ayuden a transmitir de forma más apropiada el mensaje.

También debemos desarrollar la prudencia cuando se actúa de receptor. El Papa Benedicto XVI llamaba la atención señalando que muchas veces “el significado y la eficacia de las diferentes formas de expresión parecen determinados más por su popularidad que por su importancia y validez intrínsecas. La popularidad, a su vez, depende a menudo más de la fama o de estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación. A veces, la voz discreta de la razón se ve sofocada por el ruido de tanta información y no consigue despertar la atención, que se reserva en cambio a quienes se expresan de manera más persuasiva” (Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales). Las llamadas “fake news”, noticias falsas, han inundado la red, las redes sociales han proporcionado una plataforma con la que los hechos, o los pseudo-hechos o post-hechos, se propagan más rápidamente y entre más personas.

Es importante fijarnos no sólo la veracidad de la información sino también en su oportunidad. Cuando nos preguntemos: ¿por qué no puedo ver ahora un vídeo de tan sólo tres minutos?, cabrá pensar que no es solo una cuestión de tiempo, sino que hay que evitar acostumbrarse a seguir todos los estímulos que aparecen a nuestro alrededor, y que nos distraen de la actividad que se está realizando en ese momento.

En definitiva, la prudencia nos ayudará a saber cuándo debemos intervenir para cambiar o evitar comportamientos que se han vuelto comunes en las redes sociales; en definitiva, aprovechar las tecnologías digitales, pero sin dejarnos gobernar por ellas.

El conocimiento: studiositas vs. curiositas

Es santo Tomás de Aquino quien define estos dos términos. Primero, define la studiositas como “cierto entusiasmante interés por adquirir el conocimiento de las cosas”. Cuanto más intensamente la mente se aplique a algo gracias a haberlo conocido, tanto más se desarrolla regularmente su deseo de aprender y saber. La firme aplicación hacia el conocimiento de parte del intelecto crece con la práctica; de este modo, el deseo de saber supera al deseo de comodidad o simplemente a la pereza.

El segundo término es la curiositas, explicada como “inquietud errante del espíritu”, y se manifiesta en la insaciabilidad de la curiosidad, agitación del cuerpo e inestabilidad de lugar y de determinación que suele ser la primera manifestación de la acedia: una tristeza del corazón, una pesadez del espíritu humano que no quiere aceptar la nobleza y dignidad de la persona humana que está íntimamente relacionada con Dios.

Nunca antes en la historia se habían puesto, al alcance de cualquiera, tal cantidad de datos de tipo personal o de naturaleza íntima; con facilidad, esta información puede despertar la curiosidad. La innovación tecnológica ha dado un giro hacia productos y servicios cada vez más triviales, ligados a la cultura de la imagen y del propio yo. De nuevo la templanza nos ayudará a elegir. No todo lo que está publicado me interesa. No por el hecho de estar en la red y puesto a disposición –aunque sea por el mismo interesado– hay obligación de enterarse, ver, leer, etc.

En un mundo en el que a menudo se impone el interés, incluso morboso, por sucesos poco edificantes, o cuando muchos salen adelante aprovechando la curiosidad desatada de tantos, vale la pena actuar con fortaleza para no caer en esa preocupación obsesiva por conocerlo todo. A una persona que vive abocada hacia fuera, dominada por la curiosidad –que se manifiesta, por ejemplo, en el ansia de estar informados de todo, de no querer “perderse nada”–, le será mucho más difícil conseguir concentrase para rezar.

Consejos prácticos

A continuación se recogen algunas “buenas prácticas” de la experiencia personal que pueden favorecer a tener el corazón más libre y facilitar la concentración para rezar mejor.

Casi todas las posibilidades que me ofrecen las tecnologías digitales son buenas, pero no todas me convienen. Da mucha luz aquella respuesta de San Pablo a algunos de Corinto, que trataban de justificarse: “Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito. Pero no me dejaré dominar por nada” (1Co 6, 12). Un cristiano que busca la santidad no se limita a preguntarse si es lícito –si se puede– hacer esto o aquello. Lo que se debe preguntar es: ¿me acercará más a Dios? Será saludable tomar algunas pequeñas decisiones que nos ayuden a preservar la atención para las cosas más importantes. Decidir qué aplicaciones debo usar y qué sitios web seguir puede generar un impacto sorprendentemente poderoso en el aprovechamiento del tiempo.

Dentro de lo posible, conviene evitar las distracciones innecesarias. Para esto puede ser conveniente desactivar alertas digitales innecesarias, anular las notificaciones de mensajes, correos y nuevas interacciones. Nadie necesita alertas de Facebook, Instagram, Twitter, etc., al instante. Lo único que hacen es distraer y hacer perder el tiempo revisando el dispositivo incansablemente.

Vale la pena establecer prioridades, desinstalar del smartphone juegos o redes sociales que están para rellenar los tiempos muertos o para “matar el tiempo” delante de la pantalla. Esto no sólo hace que se ahorre batería, sino que evitar estas tentaciones de distracción facilita la concentración.

Puede ser conveniente escoger una forma de hacer las cosas y aprovecharla. Cuanto mayor sea el abanico de oportunidades para realizar una determinada tarea, más difícil será escoger a qué prestar atención en este momento. Escoger bien las apps que se instalan, evitando duplicidades y solapamientos.

Es bueno recordar que las redes sociales están diseñadas para que los usuarios inviertan una gran cantidad de tiempo. Entrar en ellas es una experiencia nueva cada vez, porque los “amigos” o “contactos” son una constante fuente de noticias que exige atención: actualizaciones puramente textuales o visuales (como en el caso de una imagen o un álbum de fotos), o inclusive audiovisuales (videoclips). Si no se pone límites, se tomarán todo el tiempo disponible.

Por lo tanto, será ventajoso aplicar un poco de orden con las redes sociales. En ocasiones cabe conectarse a partir de una hora determinada, o fijar un número de veces al día para mirarlas. Definir un tiempo máximo de uso diario para cada red social, que no ocupen todo el tiempo libre. Es importante leer libros, consumir contenidos más profundos que normalmente necesitan más tiempo para su abstracción, respetar los tiempos en que estamos cara a cara con nuestros amigos y familiares.

También será útil cuidar la forma de interactuar dentro de las redes sociales, pues deberá estar marcada por la prudencia, que en muchas ocasiones aconseja focalizar la atención más en la calidad de las propias conexiones que en la cantidad. Es más importante seleccionar temas sobre los que valga la pena escribir, y reflexionar sobre ellos lo suficiente para que las aportaciones sean valiosas, que decir muchas cosas insignificantes a gran velocidad.

Para rezar bien es muy conveniente cuidar el sueño.El uso de los dispositivos móviles, como el smartphone, antes de dormir puede afectar sensiblemente nuestra calidad de sueño y disminuir la melatonina que nuestro cuerpo produce. Vale la pena comprar un reloj alarma y cargar los dispositivos electrónicos fuera de la habitación, ya que reduce la tentación de revisarlo por la noche o a primera hora de la mañana. También puede resultar conveniente instalar una app como Quality Time para tener un horario automático de desconexión por la noche y reconexión por la mañana.

Es fundamental respetar el silencio. En especial, durante nuestros momentos de oración, Santa Misa, Rosario; para lo cual convendrá utilizar el modo avión o simplemente dejar el smartphone fuera del recinto donde estamos rezando. Además, el autoconocimiento es importante en la vida de cada persona, y para comprendernos mejor a nosotros mismos necesitamos del silencio; nos advierte el Papa Francisco: “La velocidad con la que se suceden las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite una expresión mesurada y correcta de uno mismo”.

El silencio es indispensable para aprender a rezar, para mantener una vida contemplativa. San Juan Pablo II hablaba de “zonas de silencio efectivo y una disciplina personal, para facilitar el contacto con Dios”. Las personas que luchan por ser contemplativas en medio del fragor de la muchedumbre, saben encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor.

Cuidar las comidas. Evitar utilizar dejar a la vista los dispositivos digitales durante las comidas ayuda a mantener la conversación y a cuidar el ambiente familiar. Según varias encuestas, revisar información o responder mensajes en la mesa se está convirtiendo en un signo de falta de educación. Además, nos facilita tener espacios o momentos en donde no se usan aparatos electrónicos; nos ayuda a mejorar la templanza y a saber prescindir de ellos cuando no hacen falta.

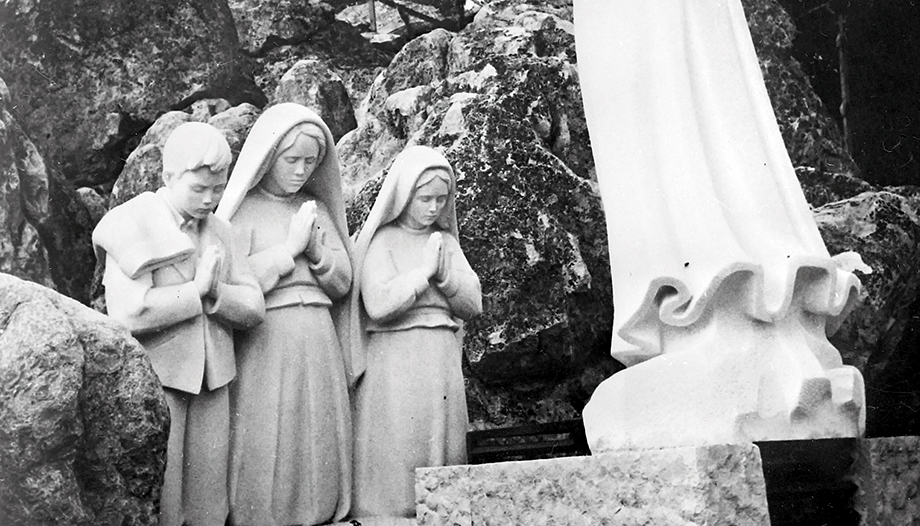

Finalmente, siempre tenemos el recurso a la Virgen, para pedirle que podamos adquirir esa vida contemplativa, para seguir su ejemplo y atesorar las cosas importantes, reflexionando sobre ellas en el corazón.