La Conferencia Episcopal Uruguaya estaba organizando el V Congreso Nacional Eucarístico, que iba a celebrarse en octubre. Palabra había pensado entrevistar al cardenal Daniel Sturla con este motivo. La duda era si con el retraso a 2021, debido al Covid-19, procedía retrasar también la entrevista. Y si hay algo que el arzobispo de Montevideo no sabe es decir que no. Tiene la fama ganada a pulso. Y respondió: “Dale, vení”. Y luego señaló que el V Congreso Eucarístico en realidad comenzó ya, con la renovación de la consagración del Uruguay a la Virgen de los Treinta y Tres, en noviembre del año pasado.

En este país en el que el fútbol es pasión, no es fácil el “partido” que tiene que jugar la Iglesia en Montevideo. La enseñanza pública es “laica, gratuita y obligatoria”, recuerda el cardenal salesiano, para quien es importante “fomentar una identidad católica firme, fuerte, transparente, alegre, y al mismo tiempo tener capacidad de diálogo”. En la entrevista habla de iniciativas eclesiales, de vocaciones, de las “periferias”… Por ejemplo, se refiere al Padre “Cacho” (Rubén Isidoro Alonso, SDB). Él decía que los pobres nuestros son “pobres de Dios”, señala el cardenal, porque parte de la realidad de la secularización en Uruguay tocó sobre todo a la gente más pobre. Comenzamos por el Papa.

¿Le sorprendió el nombramiento de cardenal? ¿Conocía al Papa Francisco?

–¡Fue una sorpresa total! Lo digo no para hacerme el modesto, sino porque es una realidad. El Papa me nombró cardenal como un regalo a la iglesia uruguaya, a la que estima mucho, porque la conoce por su vecindad, por su cercanía, porque tiene muchos amigos en Uruguay. Yo no conocía al Papa Francisco. Lo había saludado por primera vez siendo obispo auxiliar, en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013. Y tampoco había hecho nada relevante en un año de arzobispo. Creo que fue un gesto de cariño hacia la iglesia uruguaya.

En todo caso, el gesto del Papa ha tenido buen “retorno”: el cardenal quiere mucho la porción de la Iglesia que le cayó en suerte, y va consiguiendo objetivos y adhesiones.

–¡La Iglesia de Montevideo es preciosa! En Montevideo, como toda la Iglesia uruguaya, es una Iglesia pobre y libre, pequeña y hermosa. Ha sido libre porque la secularización de hace cien años llevó a que se tuviera que arreglar sola, sin el apoyo del Estado y muchas veces con una cierta hostilidad… pacífica, no una hostilidad agresiva, un cierto desdén. Y por lo tanto tiene la hermosura de ser una Iglesia donde nadie es católico por conveniencia social, nadie se hace sacerdote porque la vaya a pasar bien, las vocaciones son vocaciones más sufridas… Y todo esto le da características propias.

También es una Iglesia que sufrió mucho el postconcilio, como otras Iglesias, y donde ha habido un bajón muy grande de participación de los fieles… Esto es lo que nos cuestiona y a lo que tratamos de responder.

Usted ha insistido, como urgencia pastoral, llegar a los barrios más carenciados, las “periferias”, como las llama el papa Papa Francisco.

–El Padre “Cacho” (Rubén Isidoro Alonso, SDB), un sacerdote del que hemos iniciado la causa de beatificación, pasó los últimos catorce años de su vida compartiendo su vida en un “cantegril” (“Villa miseria”), un lugar muy pobre. Él decía que los pobres nuestros, son “pobres de Dios”, porque parte de la realidad de la secularización en este país tocó sobre todo a la gente más pobre.

Quiero decir, que la pobreza nuestra tiene esta característica: se trata de pobres que no conocen a Dios, que no saben quién es Jesucristo, que su vida religiosa es de mucha ignorancia, mucha indiferencia. Muchos de ellos tienen referencias con las parroquias y con las obras sociales católicas, pero es una referencia que no toca lo religioso.

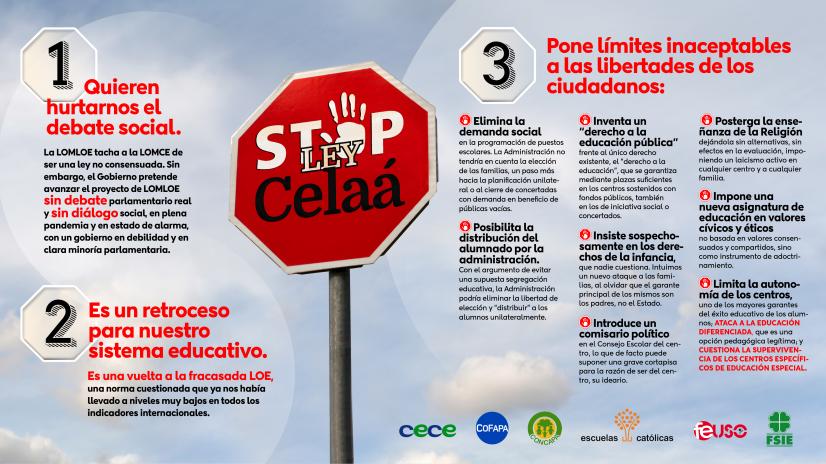

Desde hace casi un siglo, los alumnos de las escuelas públicas no reciben formación cristiana. ¿Cómo evangelizar en una sociedad marcada por la ausencia de los valores cristianos?

–Creo que hay dos cosas, que para mí son muy importantes. Cómo fomentar, con absoluta claridad, una identidad católica firme, fuerte, transparente, alegre, y al mismo tiempo tener capacidad de diálogo. Es importante esto, porque siempre que se subraya la identidad parece que se fuera a adquirir una coraza de cruzado…

La propuesta es ser capaces de tener clara identidad en una sociedad plural, con espíritu de diálogo, sin complejos, que es algo que quizás en la Iglesia de Uruguay los ha habido. Y, al mismo tiempo, sin pretensiones de una cristiandad que en el Uruguay nunca fue firme, y que hace cien años que no existe. O sea, que no se trata de volver a un pasado glorioso, que nunca tuvimos en el Uruguay, sino de mirar con serenidad y alegría nuestra identidad católica, en el ámbito de la sociedad plural y democrática que marca nuestra cultura uruguaya.

En esta línea, el cardenal Sturla planificó una misión importante en la arquidiócesis.

–Hicimos un Programa Misionero “Jacinto Vera” (venerable primer obispo de Montevideo, 1813-1881), cuyo objetivo era ser, de verdad, “Iglesia en salida”, y no solo en los papeles. El año pasado se hizo la primera experiencia, que se llamó Misión Casa de Todos. Se adhirieron aquellas parroquias que quisieron, fueron 50 de las 83 de la arquidiócesis. Hubo una movilización para salir a la calle, ir a los shoppings, estar en los ómnibus, hacer actividades, invitar a la gente de los distintos barrios a una actividad organizada por la parroquia.

Fue sobre todo una movilización de las parroquias… Y muchos decían: por fin a la Iglesia católica se la ve en la calle, por fin la Iglesia sale a evangelizar…

Mostrar que la Iglesia vive es importante para todos… Hay iniciativas pastorales en la arquidiócesis, que han dejado especial huella.

–En el año 2016 lanzamos la campaña “Navidad con Jesús”, un programa para desarrollar en el tiempo de Adviento, que consta de cinco puntos: hacer la novena de la Inmaculada, rezando en determinados lugares el Rosario de la Aurora; hacer un gesto de solidaridad por parte de la familia o de la comunidad; una oración para rezar el día de Nochebuena en las casas de familia, ya que aquí, oficialmente, el día de Navidad es el día de la familia: en Uruguay se secularizó el calendario en 1919…

La “Navidad con Jesús” incluye también colocar una balconera con esa expresión y con la imagen del pesebre. Esto tuvo mucho eco y se ha difundido también en el interior del país: se han vendido por miles las balconeras…

Por último, promovimos que la gente lleve a bendecir a la iglesia la imagen del Niño Jesús, el domingo anterior a Navidad. Así impulsamos a las familias a que armen el pesebre (el “belén”), porque se estaba dejando la costumbre de hacerlo y poner solamente el arbolito…

Usted ha hablado con frecuencia de que la Iglesia sale adelante entre todos, del papel de los padres en la educación, de la importancia de llevar a Cristo a las realidades temporales…

–Sin duda que es así. Y creo que la Iglesia en Uruguay tiene vasta experiencia. Primero, porque ella está en la educación desde inicial hasta la Universidad, con dos universidades: la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Y con una experiencia muy fuerte de servicio social.

A su vez, hemos creado instancias de diálogo. Estamos reimpulsando una institución católica, que en su momento fue muy relevante, el Club Católico, fundado en 1878, que trataba de entablar el diálogo con la sociedad. Y, por otro lado, fomentando una experiencia que fue muy interesante que se llama “Iglesia en Diálogo”. Esta surgió a partir de una convocatoria que hizo el presidente Tabaré Vázquez en 2016 para hacer propuestas para el diálogo social.

No tuvo andamiento, pero creó una dinámica que hizo que el año pasado, que fue año electoral, todos los candidatos presidenciales fueron invitados a reuniones con este grupo de “Iglesia en Diálogo”, llevado adelante por laicos. Participé de los encuentros, pero en realidad eran ellos los que lo llevaban adelante, y donde la Iglesia pudo aportar su voz y sus propuestas, que habíamos elaborado en cinco temas de la realidad uruguaya: educación, convivencia ciudadana, medio ambiente, promoción de la mujer, el mundo empresarial y del trabajo.

Naturalmente, siendo la evangelización tarea de todos en la Iglesia, los sacerdotes son imprescindibles. Los primeros jueves de mes, en la arquidiócesis rezamos especialmente por las vocaciones…

–Es una realidad muy dura. En el Uruguay siempre ha habido falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, y hoy las vocaciones llegan con cuenta gotas. En el seminario interdiocesano, el único de todo el Uruguay, hay 25 jóvenes, siete de la arquidiócesis de Montevideo. Pero no nos rendimos. Ahora mismo hay una movida juvenil interesante, que va a dar frutos.

Su “movida” vocacional personal, quiero decir la historia de su vocación sacerdotal, ¿cuál es?

–Mi vocación salesiana nació en el instituto Juan XXIII, cuando tenía 17 años y estudiaba quinto año de liceo. El director era un hombre de Dios, muy macanudo, que trabajaba por las vocaciones, el P. Félix Irureta. Después de un retiro con los de mi clase, el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, me preguntó si había pensado ser sacerdote… Y agregó algo muy importante: que me hacía ese planteo, pero que nunca más me lo iba a repetir, que me sintiera totalmente libre.

En ese momento se lo agradecí, pero le dije que me veía formando una familia, haciendo una carrera… Él nunca más me dijo nada. Yo seguí estudiando, saliendo, en un ambiente muy lindo, en un momento muy difícil del país… Además, había perdido a mis dos padres con diferencia de tres años: a los trece murió mi padre y a los dieciséis murió mi madre. Yo soy el menor de cinco hermanos, quedamos viviendo juntos y organizándonos entre nosotros.

Cuando terminé en el Juan XXIII entré en la Facultad de Derecho, pero la inquietud me seguía golpeando el corazón. Entonces, en ese primer año de facultad, resolví finalmente entrar en el noviciado salesiano, era el año 1979, con diecinueve años… Para hacerlo corto, me ordené sacerdote el 21 de noviembre de 1987, a los 28 años, y después de algunos años fui director, precisamente, del Juan XXIII. Más adelante me nombraron Provincial, Inspector de los salesianos de Uruguay, y a los tres años de ser Inspector, el Papa Benedicto me nombró obispo auxiliar de Montevideo.

Han llegado a Montevideo sacerdotes de otros países, vienen a dar una mano…

–El Uruguay es un desafío; a mí me encanta cuando los sacerdotes que vienen acá logran captar el espíritu uruguayo y consiguen pasar la primera barrera.

En nuestro país la respuesta religiosa es muy fría, muy escasa… Muchos sacerdotes se desaniman, sobre todo los que vienen de países donde la figura del sacerdote es una figura de mucho prestigio; llegan acá y se encuentran con que el sacerdote no vale por el hecho de serlo, sino porque es un buen sacerdote; no por el hecho de tener el título, el cargo, el cuellito… El sacerdote que vive esa experiencia, que ve lo positivo que tiene y el desafío que supone, logra comprender la realidad y da frutos.

Hay un grupo argentino que ha venido hace ya seis años, y está trabajando muy bien y da muchos frutos, la Sociedad de San Juan. El año pasado vino una congregación peruana, Pro Ecclesia Sancta, y también están trabajando bien en una parroquia y en la Universidad Católica.

En la solemnidad de Pentecostés, en todo Uruguay se empezó a rezar el domingo el Credo de Nicea-Constantinopla, una expresión más de la preocupación por “los pobres de Dios” de todos los niveles sociales.

–Tenemos que formarnos en la fe. No hablo de formación teológica sino de la básica; muchas veces, con una catequesis deficiente, a los católicos les faltan los elementos básicos de la fe. De aquí viene la preocupación de todos los obispos, para que la fe sea conocida, para que podamos entusiasmarnos en la profesión de la fe católica, con una identidad clara en un mundo plural como es el de Uruguay muy secularizado. No se trata de achicarnos ni de agrandarnos, sino de estar contentos de la fe que creemos y vivimos. Para eso hay que conocerla.

Por eso, durante el tiempo pascual empezamos aquí y se difundió por las diócesis, un proceso formativo que consistió en un subsidio que traía un punto del catecismo cada día y una renovación de la profesión de fe el día de Pentecostés. El rezo del Credo Niceno-constantinopolitano, que es más catequístico que el Credo apostólico, más explicativo de las verdades esenciales de la fe, va en esa misma línea.

La Conferencia Episcopal Uruguaya estaba organizando el V Congreso Nacional Eucarístico para el mes de octubre, pero el Covid-19 obligó a retrasarlo hasta el 2021. ¿Qué espera de este acontecimiento?

–El Congreso, en realidad, empezó con la renovación de la consagración del Uruguay a la Virgen de los Treinta y Tres, que hicimos los obispos en la catedral de Florida el 11 de noviembre del año pasado. Digo renovación, porque eso hicimos: volver a la consagración que hizo san Juan Pablo II en el año 1988, cuando estuvo entre nosotros. En todas las diócesis se hizo un mes de preparación, y fue un acontecimiento de vida y de fe vivido en todas las comunidades. Durante este tiempo de pandemia, vía zoom, celebramos especialmente la solemnidad de Pentecostés, como ya expliqué.

El objetivo del congreso será “procurar una renovación de le fe del pueblo de Dios que peregrina en Uruguay, de modo especial en el misterio eucarístico”. El tema, La Eucaristía: sacrificio de Cristo que salva el mundo. Y el lema, Tomen y coman: mi Cuerpo entregado por ustedes.

Como se ve, acentuamos la realidad sacrificial de la Eucaristía. Aquí en el Uruguay, como en otras partes, pero en el Uruguay acentuadamente, se subrayó mucho en su tiempo la dimensión comunitaria de la celebración eucarística, que obviamente es un elemento clave para la vida de la Iglesia, que es por definición “asamblea convocada”. Y la asamblea convocada de la Iglesia se expresa fundamentalmente en la Eucaristía, pero si bien esto creo está bastante presente en los fieles, el hecho del sacrificio de Cristo, que la Eucaristía es actualización del sacrificio de Cristo, ha quedado muy diluido en la conciencia cristiana. Entonces los obispos hemos querido subrayar esta dimensión, sin desconocer la otra.

Es tiempo de pandemia en todas partes, con las peculiaridades que supone para la vida de fe. Uruguay ha tenido un bajo número de contagiados y fallecidos. ¿Cómo ha estado presente la Iglesia en este tiempo?

–Estoy muy contento, porque cuando empezó la pandemia, parecía que se nos venía la noche encima en varios aspectos. Pero acá, a diferencia de otros países, nunca se cerraron las iglesias. Aquí pudieron permanecer abiertas; lo que no podía era haber celebraciones que supusieran una convocatoria de fieles, eso dependió de los párrocos o rectores de iglesias, si las mantenían abiertas.

Hubo una experiencia muy linda. Los domingos se ha dado la bendición con el Santísimo Sacramento a los barrios, a la ciudad; la mayoría de los sacerdotes la realizó y creo que eso trajo sus frutos. Hubo una respuesta inmediata en las redes sociales. Al día siguiente de empezar el confinamiento, ya se estaban trasmitiendo las Misas por las plataformas. Y casi todas las parroquias e instituciones comenzaron a trabajar de ese modo, también las escuelas católicas y las universidades. A su vez, hubo una respuesta de los fieles a seguir colaborando económicamente, una preocupación para que al cura no le faltara nada; los sacerdotes en Uruguay viven muy austeramente, pero a ningún sacerdote le faltó lo necesario para vivir.

Todo esto nos habla muy bien. Y hubo ahora, a partir del 19 de junio, que este año era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una alegría enorme de la gente al retornar a la celebración de las Misas; ha sido hermosísimo, realmente había un anhelo de participar en la Eucaristía.

Por último, ¿qué respuesta le da la Iglesia a la realidad de un mundo globalizado, muy preocupado por lo que ha dejado esta pandemia?

–La respuesta de la Iglesia es el anuncio de la fe en Jesucristo, Salvador del mundo, la confianza en Dios, que es quien en definitiva conduce la historia y, por lo tanto, en sembrar la esperanza en el corazón de la gente. El mundo ha conocido otras epidemias, obviamente ninguna en el mundo globalizado como el actual; pero bueno, las epidemias en otros tiempos han pasado, han dejado sus secuelas y también ésta las dejará.

Me parece que la Iglesia, en la medida que sea capaz de anunciar a Cristo resucitado, Señor de la historia, cercano, está realizando su misión y está alentando una vida de post-pandemia más cargada de esperanza, porque sin duda una situación como la que vivimos lleva a cuestionamientos fundamentales de la vida: el porqué, el para qué, qué sentido tiene el dolor, qué significado tiene nuestra existencia.

"El éxtasis de Santa Teresa" luce en todo su esplendor

"El éxtasis de Santa Teresa" luce en todo su esplendor