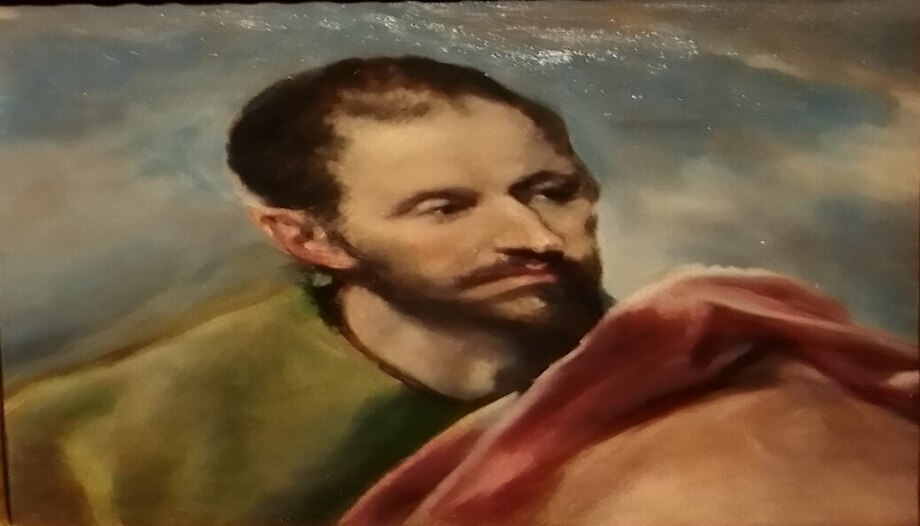

Scott Hahn es uno de los autores de espiritualidad y de Teología más leídos de nuestro tiempo. Su conversión al catolicismo, hace casi 40 años, siendo él pastor protestante, marcó un punto de inflexión en su trayectoria vital y haría que todo su bagaje de estudio y reflexión previo, tomara un nuevo y pleno sentido dentro de la Iglesia católica, permitiéndole tender puentes entre diferentes tradiciones cristianas. Destacado teólogo bíblico y apologeta católico de renombre internacional, Hahn es profesor de Teología Bíblica y Nueva Evangelización en la Franciscan University de Steubenville, Ohio (EE.UU.). Su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para transmitir verdades teológicas complejas de manera accesible son dos de sus principales características, tanto en su labor docente como en sus múltiples libros, entre los que se cuentan títulos como Roma, dulce hogar, La cena del Cordero, Comprender las Escrituras o Breve guía para leer la Biblia.

Durante una reciente visita a Roma, en el marco de un curso impartido en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz sobre “La santidad en las Escrituras”, Omnes tuvo la oportunidad de entrevistarlo. En esta conversación, Hahn comparte reflexiones fundamentales sobre la importancia de la Biblia en la vida de los católicos, destacando que “la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo”. Enfatiza la conexión intrínseca entre la Sagrada Escritura y la liturgia, explicando cómo el Nuevo Testamento fue primero un sacramento antes de convertirse en documento.

El teólogo americano aborda también el diálogo ecuménico, señalando que católicos y protestantes comparten más similitudes que diferencias, y ofrece perspectivas sobre cómo los católicos pueden redescubrir prácticas como la oración conversacional y la lectura bíblica cotidiana. Su visión sobre la Eucaristía como presencia real de Cristo y su llamado a un “asombro eucarístico” reflejan la profundidad de su fe y compromiso con la enseñanza apostólica.

¿Cuál es el papel fundamental de la Biblia para un católico? ¿Cómo podemos profundizar en su comprensión y vivencia diaria?

—Considero muy importante que todos los católicos comprendan la verdad expresada por san Jerónimo: “La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo”. Queremos conocer a Cristo, seguirle y someter nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestra familia a su señorío. Pero, ¿cómo hacerlo si no lo conocemos a través de su Palabra?

La Biblia es extensa, 73 libros en total. He dedicado mi vida, tanto profesional como personalmente, a estudiarla con pasión. Sé que puede parecer abrumadora, no es fácil. Por eso, animaría a las personas a leer los Evangelios cada día, aunque sea solo un capítulo o medio. Conozcan al Señor Jesucristo de manera personal; esto no solo guiará su oración, sino que también les dará luz sobre su matrimonio, familia, amistades y trabajo.

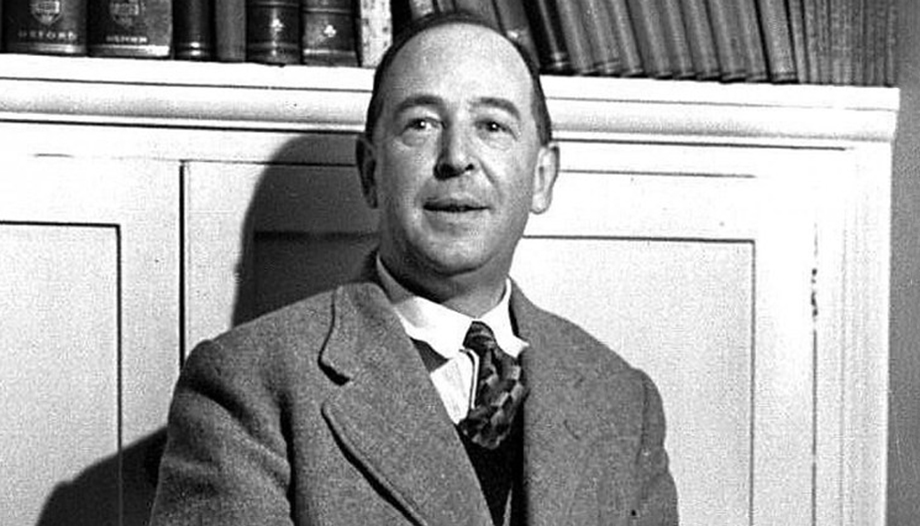

Diría esto: cuando los católicos empiezan a leer las Escrituras, descubren una gracia extraordinaria y verdaderamente práctica. Puedo compartir, además, que cuando consideraba mi conversión al catolicismo, entablé amistad con un profesor de ciencias políticas.

Descubrí que llevaba un Nuevo Testamento en el bolsillo trasero y le pregunté: “¿Por qué haces eso?” Me respondió: “Para poder leer los Evangelios y también las cartas de Pablo”. Curioso, le pregunté dónde lo había aprendido. Me dijo que en su trabajo, en el Opus Dei. Le pedí que me contara más. Cuando me explicó que san Josemaría Escrivá no solo leía los Evangelios, sino que animaba a otros a hacerlo – no solo al clero o profesores, sino también a trabajadores ordinarios –, me di cuenta: “al convertirme al catolicismo, he encontrado que hay una tribu en Israel que es mi tribu, y esa es el Opus Dei”.

¿Cuál es la importancia de la relación entre la Biblia y la liturgia? ¿Cómo puede esta conexión ayudarnos a vivir una fe más profunda en nuestras celebraciones eucarísticas?

—Cuando estudiaba las Escrituras en la universidad y luego en mis estudios doctorales, descubrí algo fascinante: la Sagrada Escritura, -o la Biblia como la llamamos-, es en realidad un documento litúrgico. Desde el principio, fue compilada para ser leída en la liturgia.

Al leerla detenidamente, uno se da cuenta de que siempre nos remite a la adoración, al sacrificio, a los sacerdotes que guían al pueblo de Dios, un pueblo cuya verdadera identidad es ser su familia. Al profundizar en ello, comprendí algo impactante: yo, siendo protestante, evangélico, pastor presbiteriano, quería ser un cristiano del Nuevo Testamento. Pero al estudiarlo, descubrí que Jesús usa la expresión “Nuevo Testamento” solo una vez.

¿Y cuándo lo hace? No en el Sermón de la Montaña, sino en el cenáculo, el Jueves Santo. En Lucas 22, 20, toma la copa y dice: “Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre”, kyne diatheke en griego, el Nuevo Testamento, “que es derramada por vosotros”. Y luego no dice: “Escribid esto en memoria mía”, sino: “Haced esto en memoria mía”. ¿Qué es “esto”? Nosotros la llamamos la Eucaristía, pero Él no la llamó así. ¿Cómo la llamó? Nuevo Testamento, kyne diatheke.

Así, como protestante evangélico del Nuevo Testamento, me di cuenta de que “Este” fue un sacramento mucho antes de convertirse en un documento. Y descubrí eso en el documento mismo. Esto no devaluó el texto que llamamos Nuevo Testamento, sino que me reveló su naturaleza litúrgica: un signo que nos remite a lo que Jesús instituyó, no solo para instruirnos, sino para darse a sí mismo en la Santa Eucaristía.

Descubrir que el Nuevo Testamento fue un sacramento antes de ser un documento no solo muestra que este está subordinado al sacramento, sino que la Santa Eucaristía ilumina su verdad de una manera que transforma nuestra comprensión. Porque, en definitiva, el documento es tan litúrgico como el sacramento. Juntos, se unen inseparablemente.

¿Cómo podemos motivar a los católicos, especialmente a las nuevas generaciones, a redescubrir la Biblia como una guía para sus vidas diarias?

—En América tenemos un dicho: “La prueba del pudín está en comerlo”. Puedes mirarlo, pero solo sabrás qué tan bueno es cuando lo pruebas. Diría que lo mismo ocurre con la experiencia de los católicos: cuando comienzan a leer la Biblia, especialmente los Evangelios y los Salmos, descubren que no es solo un libro.

La Biblia es una puerta. Una puerta que nos invita a un diálogo más profundo con el Dios vivo, a darnos cuenta de que Él nos ama más de lo que podemos imaginar, a nosotros y a nuestros seres queridos. No solo quiere llevarnos a un destino que apenas concebimos, sino entrar en amistad con nosotros. Eso es lo que transforma la lectura diaria de las Escrituras: convierte la oración de un monólogo en un diálogo.

También cambia nuestra experiencia de la Misa. Si leemos la Biblia a diario, aunque solo podamos asistir a Misa el domingo, comprenderemos mejor la conexión entre el primer día de la semana y los demás. Pero, sobre todo, veremos cómo lo que Jesús decía y hacía entonces nos habla hoy y nos llama a actuar.

Recuerdo a un viejo conocido del instituto. Antes era católico, ahora protestante evangélico. Me dijo: “No puedo creer que seas católico. Eras tan anticatólico antes”. Luego preguntó: “¿Dónde está en el Nuevo Testamento el Sacrificio de la Misa? Yo solo veo el Sacrificio en el Calvario; la Misa es solo una comida”.

Le respondí: “Chris, yo también solía pensar así. Pero si hubieras estado en el Calvario aquel Viernes Santo, no habrías visto un sacrificio. Como judío, sabrías que un sacrificio solo puede hacerse en el templo, sobre un altar, con un sacerdote. Lo que habrías presenciado habría sido una ejecución romana”.

La verdadera pregunta es: “¿cómo se transformó una ejecución romana en un sacrificio?” Y no en cualquier sacrificio, sino en el más santo, aquel que puso fin a los sacrificios del templo. Chris se quedó en silencio. Luego admitió: “No lo sé”. Yo respondí: “Yo tampoco lo sabía”. Pero al mirar la Eucaristía, la misma que los católicos celebramos desde hace dos mil años, todo cobró sentido.

Si la Eucaristía fuera solo una comida, el Calvario sería solo una ejecución. Pero si ahí comenzó el sacrificio de la nueva Pascua, todo cobra sentido: no es solo una comida, es el sacrificio. Comenzó el Jueves Santo y se consumó en el Calvario. El Domingo de Pascua, Cristo resucitó, pero sus discípulos no lo reconocieron de inmediato. Sus corazones ardían cuando Él les explicaba las Escrituras, pero sus ojos se abrieron al partir el pan. Ese es el misterio pascual.

Para los no católicos, la Misa es solo una comida y el Calvario solo un sacrificio. Pero sin la Eucaristía, el Calvario parece solo una ejecución. Sin embargo, si aquí comenzó el sacrificio, allí se consumó. Y luego, el Cristo resucitado, glorificado en el cielo, ofrece su propio cuerpo por nosotros y nos lo entrega.

La Biblia, cuando se lee con regularidad, conecta todos estos puntos. Entonces, cada vez que volvemos a la Misa, comprendemos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Pascua, la Eucaristía, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, todo en unidad. Por eso la Iglesia llama a cada domingo una pequeña Pascua: porque todo se une. Si logramos que los católicos lleguen a ese punto – donde leer la Biblia y asistir a Misa revele la unidad entre el documento, el sacramento y la vida – entonces todo encajará en su lugar.

¿Hay aspectos de la vida de fe de los protestantes que, en su opinión, los católicos podríamos aprender y aplicar más en nuestra vida espiritual y comunitaria?

—Compartimos mucho más de lo que discrepamos con los no católicos, especialmente evangélicos y protestantes – como lo fui yo como pastor presbiteriano –, así como con ortodoxos y cristianos orientales. Es natural centrarse en las diferencias, pero si partiéramos de lo que nos une, veríamos que el terreno común es mucho mayor: hablamos de un 80, 85, quizás 90 por ciento, incluyendo todos los libros del Nuevo Testamento y el Credo. Si nos mantuviéramos unidos en lo esencial, podríamos discutir nuestras diferencias con mayor respeto. Al mismo tiempo, como católicos, podríamos redescubrir qué prácticas que hoy asociamos con los protestantes – como la oración conversacional, la lectura y el estudio de la Biblia – formaban parte de la Iglesia primitiva. Tanto clérigos como laicos las vivían plenamente.

Por eso, muchas de las cosas que creemos “protestantes” en realidad provienen de la tradición católica. Y lejos de verlo como una disputa, podemos reclamarlas sin necesidad de acusar a nadie, porque, al final, ¡gracias a Dios por lo que hacen con lo que tienen! De hecho, a menudo logran hacer más con menos de lo que nosotros hacemos con la plenitud de la fe.

Dadas las tensiones históricas entre católicos y protestantes, ¿cómo ve el futuro del diálogo ecuménico? ¿Qué pasos pueden tomarse para promover la unidad sin comprometer los principios doctrinales?

—Esta es una pregunta muy importante. No es fácil de responder, pero debemos abordarla con honestidad intelectual, aunque suponga un desafío. En los años 60, 70 y 80, el diálogo ecuménico a menudo expresaba la fe de manera ambigua para destacar los puntos en común. A eso lo llamo ambigüedad estratégica. Pero cuanto más queremos avanzar en un diálogo fraterno – aunque no coincidamos en todo –, más esencial se vuelve reconocer lo que realmente compartimos.

En ciertas partes del mundo, este diálogo es crucial. Estuve en São Paulo el año pasado y vi cómo el pentecostalismo crece exponencialmente: no hablamos de miles, sino de millones de católicos que han dejado la Iglesia. ¿Por qué? Porque han experimentado el Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, la oración y la comunión. Y ante esto, debemos dar gracias a Dios. El poder del Espíritu y la oración son realidades innegables. No se trata de aprobarlo todo ni de rechazarlo por completo, sino de reconocer lo verdadero y valorar el terreno común.

Este es un llamado a llevar esa experiencia de vuelta a nuestras parroquias, hogares, vida familiar y oración personal. Necesitamos redescubrir el poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida, cada día. No es de extrañar que algunos se alejen si no les ofrecemos lo que Cristo quiere darles a través de los santos, los sacramentos y la Virgen María. Por eso, el diálogo ecuménico no es solo un reto teológico, sino también práctico. Nos invita a reconocer lo que compartimos y a preguntarnos: ¿qué podemos hacer para recuperar aquello que ya es parte de nuestra herencia y patrimonio de fe?

¿Cómo podemos, como católicos, profundizar aún más en nuestra comprensión y adoración de la Eucaristía, especialmente en un contexto cultural que tiende a disminuir su importancia?

—Realmente me identifico con esta pregunta. Lo que más me impactó cuando era no católico y observaba la práctica católica fue esto: ellos creen que es el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo. Pero, ¿cómo puede ser? A simple vista, parece solo un pedazo de pan.

Sin embargo, al reflexionar me pregunté: ¿Podría Jesús transformarlo en su propio Cuerpo? Por supuesto, Él es lo suficientemente poderoso. ¿Nos ama lo suficiente como para alimentarnos con su propia Carne y Sangre? Sí, tiene sentido.

Cuando profundicé en la Biblia, descubrí que los primeros Padres de la Iglesia coincidían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto me desafió a creerlo y, por fe, acepté que Cristo no solo vino en forma humana, sino que también se nos da en el pan y el vino como su Cuerpo y Sangre. Después de casi 40 años como católico, esta verdad me sigue impactando tanto como entonces. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Este es el Cuerpo resucitado de Cristo, su Sangre, su Alma y su Divinidad.

Cuando era protestante, solíamos cantar Amazing Grace (Sublime Gracia). Aún la cantamos como católicos, pero hoy me doy cuenta de algo: nos asombramos muy poco ante la Eucaristía. Llegamos a darla por sentada. Pero cuando comprendemos que no solo es verdad, sino que es real, y si es real, es poderosa, y si es poderosa, es hermosa, entendemos que no debemos juzgar solo por la apariencia. Sí, parece solo una hostia redonda. Pero es el Cuerpo y la Sangre resucitados de Cristo, el Señor de Señores y el Rey de Reyes.

Es la verdad. Es toda la verdad. Es la esencia del Evangelio para nosotros como católicos. Por eso, debemos redescubrir este misterio cada día. Y no hay mejor manera de hacerlo que visitando una iglesia y arrodillándonos ante el Santísimo Sacramento. Ya sea en el tabernáculo o expuesto en la custodia, este acto nos recuerda que caminamos por fe y no por vista. Lo que parece pan es, en realidad, Cristo mismo.

Para mí, esto es lo que san Juan Pablo II pedía al hablar de “renovar el asombro eucarístico”. Vamos, ¡es asombroso! No es solo cuestión de sentimientos pasajeros. Si fuéramos estrictamente lógicos, la respuesta más razonable ante nuestra fe en la presencia real del Señor de Señores y del Rey de Reyes sería el asombro. No estar asombrado no es completamente racional. Porque asombrarse ante la realidad de Cristo en la Eucaristía es la consecuencia natural de lo que profesamos como verdadero.

¿Cómo percibe el estado doctrinal de la Iglesia católica hoy? En un mundo en constante cambio, ¿cómo puede seguir la Iglesia fiel a la enseñanza apostólica mientras afronta los desafíos actuales?

—El mayor favor que podemos hacer al mundo –para llevar la gracia de la conversión y amarlo apasionadamente– es hablar la verdad. Hablarla con amor, sensibilidad y conciencia cultural. Pero hablarla por completo: toda la verdad, y nada más que la verdad. No diluirla ni omitir lo que podría incomodar, sino ser razonables y sensatos, reconociendo que, en última instancia, no es nuestra tarea, sino la del Espíritu Santo. Si confiáramos verdaderamente en el Espíritu de Dios – el Espíritu de la verdad que Jesús prometió –, entenderíamos que es Él quien tiene la responsabilidad de convencer al mundo.

Nosotros hacemos lo que podemos, pero también debemos reconocer ante Dios que esto no es suficiente. Él debe compensar lo que nos falta. Es el Espíritu Santo quien toma nuestras palabras, amistades y conversaciones, y las convierte en instrumentos de conversión. Y debemos creerlo de corazón. Dios quiere hacerlo más de lo que nosotros lo deseamos. Y solo Él puede lograrlo, sin importar cuántos comités formemos o programas diseñemos.

Si alguna vez empezamos a atribuirnos el mérito de los frutos, fracasaremos. Pero si nos entregamos por completo, hacemos lo que está en nuestras manos – ser prácticos, personales y sensatos – y, sobre todo, sobrenaturalizamos nuestros esfuerzos naturales a través de la oración, entonces, y solo entonces, Dios recibirá toda la gloria.

El autorGiovanni Tridente y Paloma López

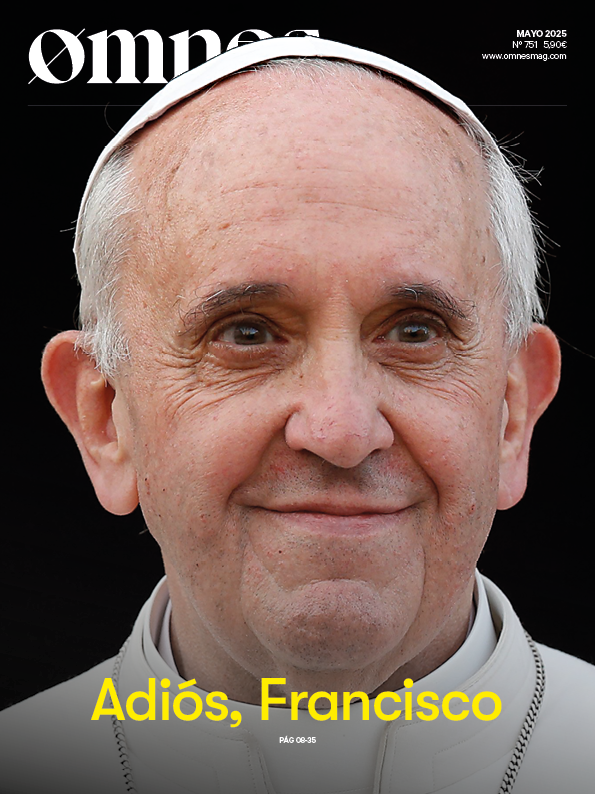

Cónclave: reglas, perfiles, duración y curiosidades

Cónclave: reglas, perfiles, duración y curiosidades