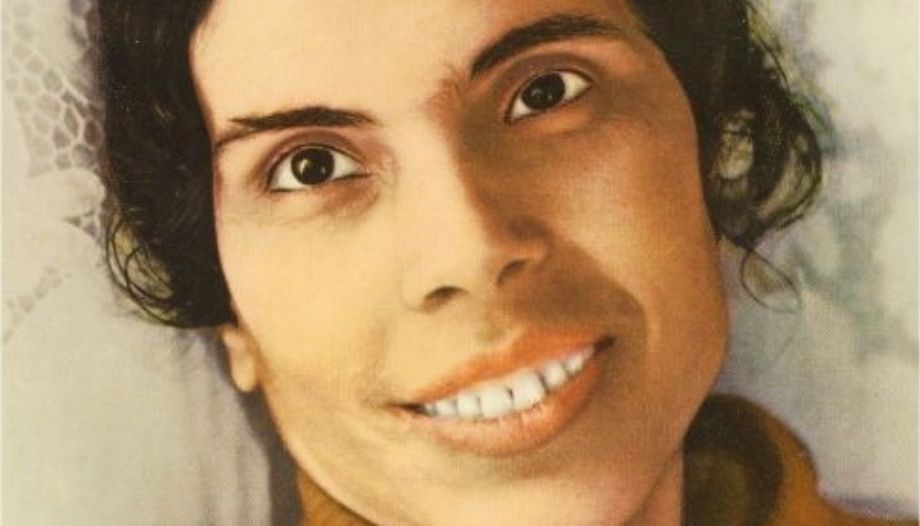

"Más de 300.000 niños mueren al año en África por medicinas falsas"

"Más de 300.000 niños mueren al año en África por medicinas falsas" Antonio Hernández Deus: "La mujer africana destaca por su esperanza y optimismo"

Antonio Hernández Deus: "La mujer africana destaca por su esperanza y optimismo"Como médico, llevo muchos años atendiendo a mujeres africanas en la consulta. A diario, soy testigo de un tipo de dolor muy característico en África y que nos toca mucho acompañar. Es el ligado a la condición femenina. Yo lo llamo la feminización del dolor y tiene características muy peculiares. Voy a referirme a ello con algunos ejemplos concretos:

La esterilidad

La esterilidad, ya sea del varón o de la mujer, es vista socialmente como una culpa de la mujer. Una mujer que no puede tener hijos es una mujer que es insultada, maltratada, avergonzada en público por la familia política o incluso por su propia familia. Es motivo de repudio y abandono por parte del marido, o lo que es peor, en ocasiones el marido lleva a casa una segunda mujer, sin advertírselo. Ella debe soportar una poligamia no deseada con la que el marido busca tener descendencia. Todo ello sin ningún diálogo ni capacidad de decisión.

El dolor de las viudas

La exclusión económica y social de las viudas es un problema complejo y desigual que se manifiesta en diferentes regiones del continente africano. La situación de las viudas en África suele estar marcada por una serie de prejuicios profundamente arraigados en las tradiciones, las normas sociales y los sistemas legales. Estas mujeres, ante la pérdida de su cónyuge, a menudo se ven privadas de derechos, del acceso a recursos y de oportunidades, lo que las expone a una mayor vulnerabilidad y a considerables dificultades para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Algunas son relativamente jóvenes, lo que puede condenarlas a muchos años de viudedad.

Tras la muerte de su cónyuge, una mujer es probable que experimente prácticas degradantes, ya sean psicológicas o físicas. Puede ser obligada a tener relaciones sexuales con otros miembros de la familia, sufrir violencia física y azotes públicos. Otras costumbres consisten en hacerles beber agua del cuerpo donde el marido ha sido lavado o afeitarles la cabeza.

En determinadas regiones, por ejemplo, en ciertas tribus de Kenya, la antigua práctica del levirato obliga a las viudas a casarse con uno de los hermanos de su difunto marido para seguir cultivando la tierra. Puede apropiarse de su herencia y venir a vivir con ella: así, una de cada dos viudas africanas se vuelve a casar con un pariente de su difunto marido.

Algunas viudas enfrentan un destino aún más difícil, especialmente si se oponen a él. Luego son marginadas, amenazadas con relaciones sexuales forzadas, privadas de toda herencia, a veces, incluso expulsadas del pueblo. Si esto ocurre en un contexto de conflicto, las mujeres deben entonces, mantener solas a sus familias, a veces en un campo de refugiados.

En la República Democrática del Congo, el 50 % de las mujeres son viudas. Algunas también son víctimas de violación y susceptibles de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Todos estos factores favorecen la feminización de la pobreza.

Podemos imaginar cuánto dolor hay detrás de estas situaciones: dolor físico, psicológico, social, dolor de derechos humanos violados, dolor de desigualdad, dolor de ver que te arrebatan tus propias propiedades.

Estas mujeres que vemos en la consulta nos relatan todo ese dolor y hay que tenerlo en cuenta pues, muchas veces, las enfermedades que nos presentan son somatización de tanto dolor soportado, que se manifiesta en lumbalgia, gastritis, artritis, cefaleas, hipertensión, etc.

El duelo perinatal

Un dolor al que no le prestamos ninguna atención en África, y que en muchas ocasiones me hace sentir muy incómoda, es el dolor de la mujer embarazada que da a luz un niño muerto, o bien una mujer que le diagnosticamos una muerte intrauterina.

En el hospital en el que trabajo actualmente, el director médico no nos deja informar a la mujer de que el feto está muerto antes de la expulsión ya que, según él, la mujer comienza el duelo y no empuja ni colabora en las contracciones para expulsarlo. Yo, que soy la que hago las ecografías, muchas veces le digo a la mujer que el niño está sufriendo, que la situación no es buena, para prepararla de alguna manera.

Posteriormente, la mujer enfrenta el duelo sola, sin que nadie se ocupe de sus sentimientos por la pérdida de su hijo, ya sea que haya nacido muerto o fallecido tras el parto. Son situaciones en las que se guarda mucho silencio y la mujer tiene que gestionar sola sus sentimientos, o lo que es peor, en ocasiones es acusada de brujería y de tener malos espíritus que han provocado la muerte del bebé. Hay mucho dolor silenciado en estas situaciones.

Violencia sexual

Tristemente, veo en la consulta muchos casos de violencia sexual en niñas. Esta violencia ocurre normalmente en el entorno familiar y muchas veces es silenciada, de tal manera que, además del dolor de la violación, se suma el dolor de sentir que los padres no le han defendido, o que los adultos sabían, pero lo han callado y no han hecho nada.

Las violaciones son también frecuentes, ya sea por robos nocturnos en las casas o por atracos en taxis públicos, que culminan en la violación de las víctimas en un descampado, a veces por varios agresores .

La violencia refleja la fragilidad del tejido social y del sentido de pertenencia a una comunidad o tribu, pues la niña que ha sido víctima de una violación suele ser rechazada posteriormente por su propio entorno cercano.

Ver morir a un hijo por falta de medios

Otro de los dolores con el que me enfrento a diario es el del ver morir a un hijo por falta de medios económicos. ¡Cuántas muertes vemos que son evitables!

Niños que mueren por anemia, por malaria, por infecciones respiratorias o intestinales, simplemente por el hecho de no haber acudido antes al médico.

El dolor en el rostro de las madres al ver que su hijo muere es indescriptible. Es ese dolor que se nos queda grabado a los sanitarios en países de bajos recursos y que nos causa también mucho dolor a nosotros mismos, pues sentimos dicha impotencia. Es un dolor que afecta, sobre todo, a las mujeres, ya que en la mayoría de los casos dependen económicamente de sus maridos. Esto puede deberse a que no tienen ingresos propios o, lo que resulta aún más grave, a que su esposo no les proporciona el dinero necesario para llevar a sus hijos al médico, llegando muchas veces demasiado tarde. También se observan casos de malnutrición, por la falta de alimentos suficientes para sus hijos.

No reconocer la dignidad de la mujer

En ocasiones la mujer es vista como un objeto. Tiene que estar, en la mayoría de los casos, disponible para su marido para lo que él quiera, donde quiera y como quiera.

La mujer no tiene palabra en la familia. Son los hombres los que deciden en la mayoría de los casos, aunque es verdad que siempre hay excepciones.

Tipos de sufrimiento

Los sufrimientos de las mujeres africanas pueden ser de diversos tipos. El primer dolor que los médicos debemos acompañar es el físico, pero no es el más importante. En África, sobre todo en la enfermedad crónica, existe mucho dolor: sida muy evolucionado, drepanocitosis, tuberculosis, diabetes mal controlada, cáncer, desastres naturales y conflictos. Ese dolor puede ser físico, pero sobre todo se percibe un sufrimiento global de origen diverso.

-Dolor físico. Muchas veces, por falta de medios o creencias erróneas, se soporta muchísimo dolor. En mi práctica clínica siempre digo que “el dolor no se soporta, se combate”.

-Síntomas refractarios. En enfermedades crónicas o cuidados paliativos hay síntomas muy difíciles de controlar: náuseas, vómitos, anorexia, astenia, dolor neuropático. Al no poderse eliminar, generan sufrimiento.

-Sufrimiento económico. La persona enferma no produce y es una carga para la familia. A menudo no hay dinero para pagar tratamiento de por vida (diabetes, hipertensión), lo que lleva a descompensaciones graves como coma diabético o ictus.

-Sufrimiento psicológico. Al final de la vida, la persona siente su muerte cerca, expresándolo con rechazo, ira, depresión, tristeza o agresividad. A ello se suma el miedo a la brujería y las acusaciones que sufren muchos enfermos, lo que les sume en un dolor mayor.

-Sufrimiento espiritual. Ante la gravedad, surge el cuestionamiento vital: “¿qué he hecho con mi vida?”. En los creyentes pesa la imagen de Dios, el miedo al juicio y el deseo de sacramentos. También el dolor por falta de reconciliación con familiares cercanos, que a veces la enfermedad permite restablecer.

-Aislamiento social. Las personas con enfermedades crónicas con secuelas viven apartadas y sufren una “muerte social”. Algunos pacientes con patologías que supuran son aislados incluso en su propia casa.

esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Médico y Teóloga