América Latina se mueve. Pero ¿cómo entender mejor la diversidad de sus instituciones eclesiásticas y la interacción entre ellas? ¿Qué relación hay entre el Concilio Vaticano II, Aparecida, Brasil (5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe), Evangelii gaudium, Laudato si’, la REPAM, el Sínodo Amazónico, Fratelli tutti, la CEAMA, el próximo Sínodo de la Sinodalidad y la reforma y renovación que propone la Praedicate evangelium? ¿Por qué es necesario nuevos ministerios y un Rito Amazónico?

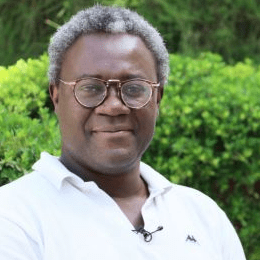

Hablamos con Mauricio López. Este mexicano de 45 años afincado en Quito (Ecuador) es el vicepresidente laico de la recién creada CEAMA-Conferencia Eclesial Amazónica, cuyos estatutos acaban de ser aprobados por el Papa Francisco.

Mauricio comenzó su andadura en Cáritas Ecuador, acompañó la creación de la REPAM-Red Eclesial Panamazónica (2014) que preparó y acompañó los desafíos de la región y la posterior celebración del Sínodo para la Amazonía (2019), impulsó la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe (2021) dentro de la CELAM-Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y además es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y participa en el Sínodo de la Sinodalidad donde formó parte de la Comisión Metodológica y hoy coordina el grupo de trabajo de América Latina.

Él ve todo su devenir como un proceso y que el Espíritu le lleva a ayudar allá donde se han ido descubriendo más vacíos en el proceso eclesial y es ahí donde él busca y aporta más herramientas para hacer experiencia. Cuando le llamamos “experto de la escucha”, él lo niega, pero resalta que “la escucha” es un elemento fundamental para el discernimiento y que el discernimiento comunitario es un instrumento que podría parecer connatural a la esencia de la Iglesia, pero que por desgracia. no lo es.

En definitiva, Mauricio López es una de las personas que más nos puede ayudar a iluminar todas estas preguntas aclarar lo que está pasando en América Latina y cómo los dinamismos de esta región están influyendo en el día a día del caminar de la Iglesia en los tiempos del Papa Francisco.

Nos perdemos un poco con tantas siglas e instituciones: CELAM, REPAM, Asamblea Eclesial, CEAMA… Un consejo, una red, una asamblea y una conferencia ¿Nos aclaras qué son y para qué sirve cada una?

–Si se quiere entender el entramado institucional de América Latina uno se pierde y en cierto modo la confusión es premeditada pues hay una necesidad de cambio en el modelo pastoral. Pero si se ve como un dinamismo eclesiológico que nace en el Concilio Vaticano II, se entiende mejor. Lo esencial es que partimos de la dimensión territorial, una iglesia encarnada, que escucha, que discierne comunitariamente. La tentación es crear mega cuerpos, pesados con funciones muy eficaces, pero sin tanto discernimiento y escucha.

La gente no sabe que a las Conferencias del Episcopado Latinoamericano se llegaba ya con un documento pre elaborado. Pero en Aparecida (2007) lo que ocurrió fue que el documento que estaba preparado no respondía a los signos de los tiempos. El jefe del equipo redactor, el cardenal Bergoglio, hizo algo muy valiente junto a otro grupo de personas, entre ellos el Cardenal Cláudio Hummes y abandonaron la seguridad del documento ya existente para abrir un espacio de escucha, diálogo y construcción conjunta. Después llegó Evangelii gaudium (2013) con una reforma pastoral en el que se ve un sello latinoamericano. Y ese es el punto de partida. Después llega Laudato si’ (2015) que también abre toda una puerta nueva para la Iglesia: el compromiso con el desafío socio ambiental. Una sola crisis, no dos.

Y se convoca el Sínodo Amazónico donde se unían tres puntos: la fragilidad del territorio, la necesidad de una pastoral distinta y la urgencia socio-ambiental de los pueblos. O sea, Amazonía, Evangelii gaudium y Laudato si’, integradas. La Amazonía se convierte “en un banco de pruebas para la Iglesia”: una expresión de periferia, de lugar teológico y de una experiencia pastoral tan frágil que llamaba a un cambio urgente.

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) nace para tratar de articular todas las presencias disociadas y fragmentadas en el territorio. Nunca se pretendió institucionalizar. Su riqueza principal fue poner en diálogo estructuras ya existentes de la Iglesia, una comunión difícil, compleja, tejida a punta de diálogo. La co-fundación de la REPAM fue muy importante: CELAM, CLAR, Caritas y las pastorales indígenas. Era el paso posible y necesario que permitía purificar para escuchar bien y discernir y se escucharon a 22.000 personas de modo directo y 65.000 en fases preliminares. Además, la REPAM responde de una manera ágil y flexible a desafíos del territorio como: Derechos Humanos, acompañamiento a pueblos indígenas, incidencia, comunicación, formación. Si la REPAM perdiese su vocación original, debería desaparecer.

El Sínodo planteó desafíos estructurales y su documento final tenía unas 170 acciones para hacer, que, si resumimos en 60, la REPAM podría acometer unos 10 o 15, el CELAM, otros ocho o diez, la CLAR diez de ellos. Cáritas, lo mismo. Pero había un segmento grande que no era posible acometer desde ninguna de estas estructuras y ahí se ve la necesidad de crear la CEAMA (Conferencia Eclesial de la Amazonía).

¿Qué es la CEAMA y cuáles serán sus primeros pasos? Según tú has explicado, su creación es una expresión del “espíritu de renovación y reforma en clave sinodal”. ¿Por qué el CELAM no podía afrontar esos retos?

–La novedad de la CEAMA está en su nombre. Es «Conferencia» que es el grado máximo de estructura que puede existir en una región en el ámbito eclesial e implica un grado de autoridad esencial para poder interactuar con el Vaticano y con los episcopados. Segundo, es «Eclesial», no es episcopal, no es la competencia del CELAM o una región del CELAM, porque el CELAM es el consejo de los obispos y en este sentido una «conferencia» tiene mayor capacidad de influir en las estructuras eclesiales que están debajo. Un «consejo» es consultivo, orientativo y ofrece, ofrece apoyo. Una «conferencia”, sin embargo, tiene un grado de intervención, de autoridad y de responsabilidad en los ámbitos en los que actúa. Por ejemplo, el CELAM no puede decirle a un episcopado lo que tiene que hacer, pero puede aconsejar, escuchar y ofrecer herramientas e instrumentos, crea espacios, etc. La «conferencia» si puede.

Además, la CEAMA afronta procesos de largo plazo más complejos y que requiere institucionalidad, como, por ejemplo, la creación de un nuevo Rito Amazónico que podría llevar un proceso de 20 años. Y para hacerlo bien y tejerlo desde la identidad cultural del territorio, se requiere tiempo. Y la otra novedad es que ha sido creada para un territorio específico que es la “Amazonía”, que es un lugar teológico, como lo dijo el Papa en «Querida Amazonía» y es el modo de llevar adelante algunos de los sueños.

¿Cómo se estructura la CEAMA? La Presidencia tiene una novedad eclesiológica. El presidente es un cardenal, el cardenal Barreto, un vicepresidente que es el cardenal Leonardo Steiner y un vicepresidente laico que en este caso soy yo. Y habrá dos vicepresidencias más laicas, una religiosa que no es ministerio ordenado y otra laica mujer indígena. Y luego una Asamblea Ordinaria en la que cada país o Conferencia Episcopal y cada comunidad, tendrá representarse igualmente con: obispo, laicas y laicos, religiosos, religiosas y gente del territorio.

Podemos pensar sobre todo en estos primeros pasos: el Rito Amazónico, tiene que ver con incorporar valores, elementos, simbolismos, aspectos propios de las culturas tan variadas de la Amazonía y así ir enriqueciendo el aspecto simbólico de la Iglesia y que responda con más cercanía a la necesidad de misterio, de sentido eclesial y de visión religiosa de este territorio. Si no me equivoco el nuevo Rito Amazónico será el número 24.

El segundo paso los nuevos ministerios en la Amazonía: ordenados y no ordenados, con toda su complejidad pues hay que sustentarlos, acompañarlos y ponerlos en diálogo formalmente con los episcopados locales, que los implementarán.

Y el tercero, la creación de un Programa Universitario Amazónico, una encomienda muy grande que tenía el cardenal Hummes, pues intuía que podía generar cambios estructurales. Y por añadir algo más, también afrontará la cuestión del pecado ecológico y cómo solventarlo. Todo esto necesita de la CEAMA y ninguna otra institución latinoamericana o Panamazónica lo podía hacer.

Explícanos mejor lo del nuevo rito amazónico ¿En qué consiste y por qué es necesario promoverlo? ¿Crees que su creación puede recibir la oposición de alguien?

–A veces es que somos poco católicos, porque catolicidad significa “universalidad”, es el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, una riqueza. No le tengamos miedo, nadie quiere imponer nada a nadie, pero desde aquí se quiere expresar que la riqueza de su identidad tiene algo que aportar y se quiere vivir. En el discernimiento hecho en el Sínodo de la Amazonía se vio claro y vimos cuánta gente se está alejando porque no se siente acompañada y no hay quien administre los sacramentos. Por eso este rito es necesario pues es el modo de hacer mucho más cercano, afectiva, efectiva, simbólica y ritualmente, la vivencia del encuentro con el Señor Jesús en la Eucaristía y en toda la experiencia de fe y de Iglesia, de manera que se aproxime a la realidad particular de los pueblos. Y no se trata sólo de pequeños cambios en la liturgia con unos cuantos cantos en lengua indígena y con musicalidad indígena. Se trata de una reestructuración de todo el aspecto celebrativo para que la Eucaristía, siendo el centro, tenga un dinamismo vivo que la sostenga desde la cultura propia. Y en la liturgia, obviamente, hay aspectos que no se van a tocar: la fórmula de consagración y quién consagra, por ejemplo. Pero se trata de incorporar y valorar toda una cosmovisión.

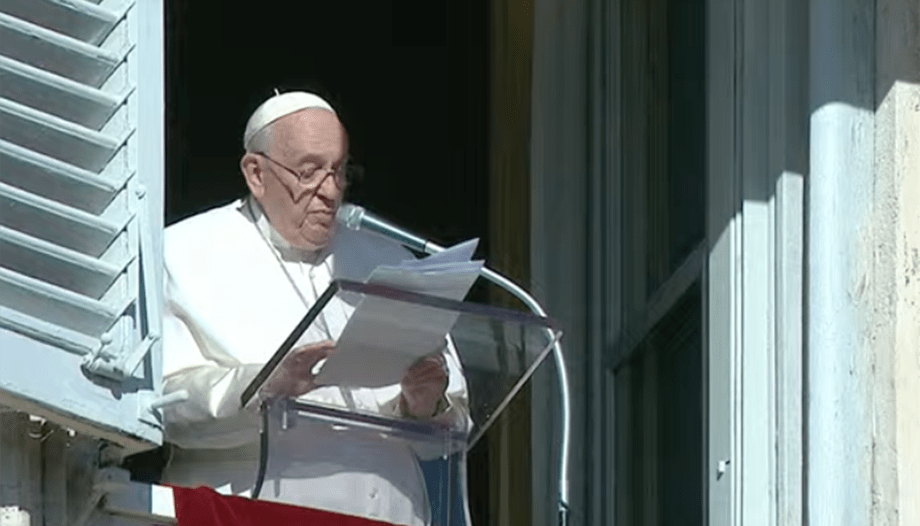

¿Por qué el Papa Francisco apoya tanto todo este dinamismo de Latinoamérica, crees que tiene que ver con que el Papa es argentino y que en el espíritu jesuita está tan marcada la cuestión del discernimiento y la escucha y del próximo Sínodo de la Sinodalidad?

–No sólo Latinoamérica, vemos también otros dinamismos que vienen de África y que se harán seguramente muy evidentes en los próximos años, o Asia y su ejemplo de diálogo intercultural en un mundo fragmentado y desde la minoría. Pero sí, es cierto que América Latina está en un momento propicio donde su historia, su vida, sus procesos y sus aportaciones están contribuyendo fuertemente a este momento particular. Dicho eso sería un reduccionismo decir que eso se debe a que el Papa es latinoamericano. Evidentemente todos estamos marcados por nuestra cultura e historia. Pero lo que ocurre también es que Latinoamérica es la región que con más fuerza, claridad, excesos y extremos (no estamos idealizando), se apropió del Concilio Vaticano II. En definitiva, todo esto no tiene que ver con los diez años del papado de Papa Francisco sino con los 60 años del Concilio Vaticano II.

En cuanto al Sínodo de la Sinodalidad percibo en las diferencias regionales, una gran dificultad por hacer un verdadero ejercicio de discernimiento, con todo pre-elaborado y con gran tensión. Y cuando ya las posiciones están preestablecidas, la tensión no puede ser creativa. Sin embargo, cuando las diferencias entran en discernimiento, se crece. Por ejemplo, América Latina, África y Asia están llenas de tensiones pero que se gestan de modo creativo y permiten avanzar. Pero la tensión, cuando no es creativa, no te permite avanzar Lo que le quita vida a la Iglesia son esos polos en tensión, desde ideologías particulares que secuestran el espacio de discernimiento genuino. Y lo siento si algunos no están de acuerdo, pero los documentos no importan si no tienen vida y se encarnan. Si la sinodalidad no se convierte en experiencia discernida, diferencias que nos permitan reconocernos y sentirnos parte de una iglesia, amarnos, respetarnos, o por lo menos no destruirnos…si no es así, no tiene sentido. No se trata de ganar una posición y de poner mi pensamiento en el documento. Esto lo viví en el Sínodo Amazónico, en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe, y lo estoy viendo en el Sínodo de la Sinodalidad.

En el caso de España vemos una contribución sana, significativa, positiva. Vemos que el camino que están haciendo Portugal, España, en cierto modo, Italia es más de fondo, discernido, de escucha. Y esperemos que ayude a otras regiones que están polarizadas.

Para finalizar ¿cuáles serían las principales amenazas y desafíos de Latinoamérica hoy? Yo veo dolores, heridas como Nicaragua, Venezuela. Veo el sufrimiento y la falta de desarrollo de Honduras, Guatemala, Salvador y Bolivia. Y por supuesto, veo Haití. Veo grandes sufrimientos y falta de soluciones. Veo populismos de derechas e izquierdas, totalitarismos. Algunos hablan de nuevos modos de comunismo. Y veo las sectas, los modos agresivos y sectarios de algunas religiones que ganan adeptos a base de corrupción ¿Cómo lo ves tú?

–Coincido contigo en esos dolores. En cuanto a las amenazas yo creo que el gran pecado estructural de nuestros tiempos, no sólo para América Latina, es la inequidad y el acaparamiento que producen la mayor pobreza y la crisis socioambiental. Y las expresiones más terribles y vergonzosas de modelos de gobierno antidemocráticos e ideológicos tienen que ver con esta inequidad, control y cultura del descarte.

La segunda amenaza es el empobrecimiento de las democracias de nuestra América Latina con la polarización de tendencias. De nuevo esto no es sólo de América Latina, se da en otras latitudes, pero se está dejando poco espacio a la reconciliación y al consenso y eso es gravísimo, porque se une al modo en que se arrastra a la gente a posturas irreconciliables y no es cuestión de tener una “neutralidad aséptica” sino de construir a largo plazo una realidad de la gente y con la gente. Y la tercera amenaza, de ámbito eclesial, es la irrelevancia de la experiencia de fe y de misterio, seguramente debido a nuestros propios pecados de clericalismo y exclusión de laicos, de mujeres, …

Los desafíos irían en la misma línea. En el ámbito eclesial vivir la sinodalidad como una experiencia y vivencia cotidiana, creérmela de modo que cualquier estructura o documento sea fruto y se sostenga en esa escucha y discernimiento compartido. En lo político, el desafío sería que la Iglesia tenga voz, pero una voz discernida para no politizar nuestra presencia, sino ayudar con criterios éticos, con denuncia y anuncio y mirando a largo plazo. Para finalizar, está la cuestión de la lucha contra la pobreza y sus causas estructurales. Una pobreza que se asocia también a la naturaleza, porque dice el Papa cuando le preguntan «¿Quién es el más pobre entre los pobres? Es nuestra hermana madre tierra», es decir, el desafío es luchar contra la pobreza y atenderla, pero teniendo presente la crisis socio-ambiental. Como ves todo tiene que ver con lo que comenzábamos esta conversación, con esos procesos que vivimos. En este caso con: Evangelii gaudium, Laudato si’, Fratelli tutti, es decir: la justicia socio ambiental, otra política acogiendo lo diverso, lo migrante y con una opción preferencial por los empobrecidos.

¿A quién molesta la Navidad?

¿A quién molesta la Navidad?