Marzo se abrió con un mensaje de Francisco referido a las cuatro doctoras de la Iglesia, cuyo testimonio de santidad es fruto de la correspondencia a la gracia de Dios. En su mensaje para la Cuaresma, el Papa nos había invitado a sembrar el bien. Ya mediado el mes, Francisco ha querido relanzar el Pacto educativo global, subrayando el poder transformador de la educación en estos tiempos de conflictos.

Las doctoras de la Iglesia y la “santidad femenina”

El Papa ha dirigido un mensaje (1-III-2022) con motivo de un congreso internacional organizado para celebrar los aniversarios de la declaración de Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen como Doctoras de la Iglesia, a las que se quiso unir Brígida de Suecia y Teresa Benedicta de la Cruz que, junto con Catalina de Siena, fueron nombradas co-patronas de Europa por san Juan Pablo II (cfr. Spes ædificandi, n. 3).

Una doctrina enseñada ante todo con la vida santa

Todas estas santas tienen en común, primero, por su testimonio de mujeres que han llevado una vida santa; segundo, una “doctrina eminente” por su “permanencia, profundidad y oportunidad que ofrece, en las actuales circunstancias, luz y esperanza a nuestro mundo, tan fragmentado y falto de armonía”. Por lo que toca a su doctrina, las enseñanzas más importantes son, precisamente, las que se refieren a la santidad.

¿Qué enseñaron sobre la santidad? Así lo expresa Francisco: “Dóciles al Espíritu, por la gracia del Bautismo, recorrieron su camino de fe movidas, no por ideologías cambiantes, sino por una adhesión inquebrantable a la ‘humanidad de Cristo’ que permeaba sus acciones”.

Así es, porque la humanidad de Cristo es el signo e instrumento que Dios nos ha dado de su amor y condescendencia, al asumir la pequeñez y limitación humana.

Continúa el Papa diciendo: “También ellas se sintieron incapaces y limitadas en algún momento, ‘mujercillas flacas’, como diría Teresa de Jesús, ante una empresa que les superaba”. ¿De dónde sacaron –se pregunta Francisco– la fuerza para llevar a cabo su vocación y la misión que se les encomendó, sino del amor a Dios que llenaba sus corazones? “Como Teresa de Lisieux, pudieron realizar en plenitud su vocación, ‘su caminito, su proyecto de vida. Un camino asequible a todos, el de la santidad ordinaria”. Lo que quiere decir aquí “santidad ordinaria” se explica a continuación. En primer lugar: una santidad caracterizada, como acontece siempre de algún modo, por la fortaleza que surje de unir la confianza en el amor de Dios con la humildad de quien se sabe humanamente poca cosa.

En segundo lugar, el Papa perfila lo que llama “la santidad femenina que hace fecundos a la Iglesia y al mundo”. Ante todo. subraya el fundamento de esa santidad, que tiene que ver con un aspecto de la sensibilidad actual en relación con la mujer: “La sensibilidad actual del mundo reclama que se devuelva a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el Creador”.

Características de la “santidad femenina”

Tercero, a partir de ahí el ejemplo de vida de estas santas pone de relieve algunos elementos que diseñan, con claras manifestaciones en el plano antropológico y social, esa femineidad tan necesaria en la Iglesia y en el mundo: 1) “Fortaleza para arrostrar dificultades”; 2) “Capacidad de lo concreto”; 3) “disposición natural para ser propositivas en aras de lo más bello y humano, según el plan de Dios”, y 4) “visión clarividente —profética— del mundo y de la historia que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras del futuro”. Sin duda cuatro luces para perfilar la vocación y misión de las mujeres cristianas también nuestro tiempo.

Cuarto, en relación con la Iglesia y su misión. Destaca que “su dedicación al servicio de la humanidad se acompañaba con un gran amor a la Iglesia y al ‘Dulce Cristo en la Tierra’, como gustaba llamar Catalina de Siena al Papa”; junto a ello, “se sintieron corresponsables en subsanar los pecados y miserias de su tiempo, y contribuyeron a la misión de evangelización desde una plena sintonía y comunión eclesial”.

Esas características (fortaleza apoyada en la dignidad y valor de la mujer, concreción en la atención a la persona, atención a la belleza de lo verdaderamente humano, y visión clarividente y esperanzadora) son condiciones de la correspondencia a la gracia de Dios, que acompañó a estas santas en su amor y servicio a la Iglesia y al mundo. Son semillas y también frutos de una siembra divina, la santidad, que da siempre frutos abundantes.

La Cuaresma: siembra y cosecha de bien

En relación con esa siembra de santidad se puede ver el lema que propuso el Papa para la Cuaresma, con palabras de san Pablo: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos” (Ga 6, 9-10a).

En su mensaje para la Cuaresma de 2022 (hecho público el 11-XI-2021) explica que la Cuaresma es un tiempo propicio (kairós) para sembrar el bien. Esto, según san Agustín, es una imagen de nuestra existencia terrena. En ella prevalecen con frecuencia la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir (cfr. Lc 12, 16-21).

Y “la Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”.

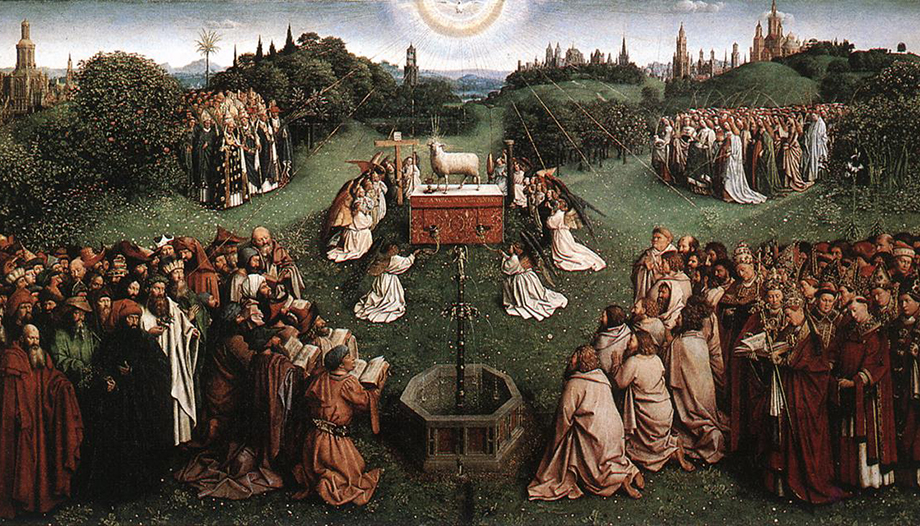

En esa siembra, el primer agricultor es Dios mismo, que con generosidad “sigue derramando en la humanidad semillas de bien” (Fratelli tutti, 54).

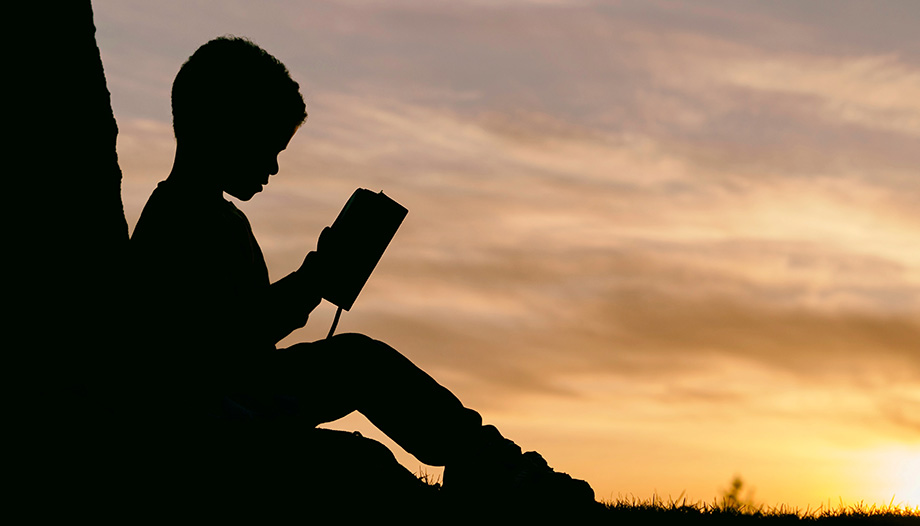

“Durante la Cuaresma —señala el Papa— estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su Palabra ‘viva y eficaz’” (Hb 4, 12).

La escucha, clave para acoger la semilla

¿Cómo se acoge esa siembra? “La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cfr. St 1, 21), que hace fecunda nuestra vida”. En efecto, porque Dios nos habla en la lectura de la Sagrada Escritura, en la celebración de la liturgia, en la oración personal y en la dirección espiritual, e incluso en los acontecimientos cotidianos, si sabemos escucharlo.

Además, nosotros también somos agricultores, sembradores y cosechadores. Somos “colaboradores de Dios” (1Co 3, 9), si utilizamos bien el tiempo presente (cfr. Ef 5, 16) para sembrar “obrando el bien”. Nos advierte Francisco que esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda.

Entre la siembra y la cosecha hay una conexión estrecha, como dice san Pablo: “A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa” (2Co 9, 6).

La cosecha de las buenas obras

Pero, ¿de qué cosecha se trata? “Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad”. El buen árbol da buenos frutos, y no se pierde ningún “cansancio generoso” (cfr. Evangelii gaudium, 279). Sembrar es “desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra” (Fratelli tutti, 196).

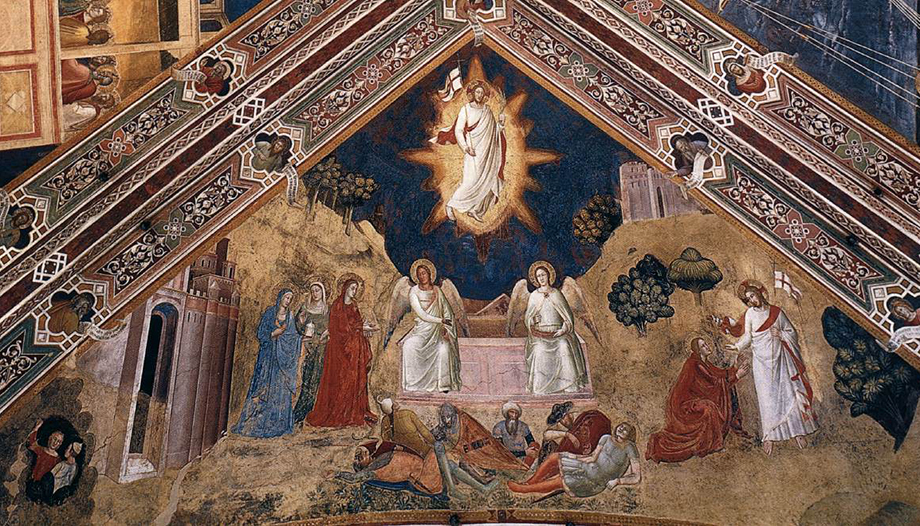

Pero la siega más verdadera es la escatológica, la del último día. Esto se refiere no solo al momento de la muerte de cada uno; sino también más adelante, tras el juicio final, a la la resurrección de nuestro cuerpo(cfr. 1Co 15, 42-44). Si hemos estado unidos a Él por el amor, resucitaremos para la vida eterna, llena de luz y de alegría (cfr. Jn 5, 29).

Los obstáculos para todo ello se condensan en la “la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás”. ¿Y la solución? Pedir la fe y la esperanza, porque así conseguiremos no cansarnos de hacer el bien (cfr. Ga 6, 9).

A la hora de concretar, el Papa propone: no cansarnos de orar (con la pandemia hemos palpado que necesitamos de los demás y sobre todo de Dios); no cansarnos de extirpar el mal de nuestra vida (con el ayuno y con la confesión de nuestros pecados en el sacramento de la Penitencia) y practicar más los encuentros reales y no solo los “virtuales”; no cansarnos de hacer el bien a los demás, sobre todo a los que tenemos cerca: los necesitados, los enfermos, las personas que están solas. De esta manera, si no desfallecemos, cosecharemos abundantemente.

Oración y compromiso educativo en favor de la paz

Con motivo de un encuentro de la fundación Gravissimum educationis, el Papa dirigió un discurso (fechado el 18-III-2022), alusivo al tema que les reunía: Educar para la democracia en un mundo fragmentado.

Rezar por la paz

Francisco comienza aludiendo a la guerra que tenemos bien cerca, en Europa. Y pregunta qué estamos haciendo cada uno: “¿Rezo? ¿Ayuno? ¿Hago penitencia? ¿O vivo despreocupado, como vivimos normalmente guerras lejanas?”. Y evoca dos principios fundamentales: “Una guerra siempre –¡siempre!– es la derrota de la humanidad”; todos somos derrotados, porque “de algún modo somos responsables”.

La promoción de la democracia es un tema actual y debatido. Pero no es frecuente abordarlo desde el punto de vista de la educación. Este enfoque, sin embargo, pertenece de manera especial a la tradición de la Iglesia, y, observa el sucesor de Pedro, “es el único capaz de dar resultados a largo plazo”.

Apoyándose en la parábola de los labradores asesinos (cfr. Mt 21, 33-43.45-46), que se cegaron por su deseo de posesión, el Papa se detuvo en dos degeneraciones de la democracia: el totalitarismo y el secularismo.

El totalitarismo y el secularismo

Un Estado es totalitario, señaló, con palabras de Juan Pablo II, cuando “tiende a absorber a la nación, a la sociedad, a la familia, a las comunidades religiosas y al propio pueblo” (Centesimus annus, 45). Con esta opresión ideológica, “el estado totalitario vacía de valor los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad, hasta el punto de suprimir la libertad”.

El secularismo –vivir como si Dios no existiera– es inhumano, sobre todo cuando ese vivir es consciente y voluntario por parte de la sociedad: “El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano”, decía Benedicto XVI (Caritas in veritate, 78).

Señala el Papa que “el secularismo radical, también ideológico, deforma el espíritu democrático de una manera más sutil y taimada: al eliminar la dimensión trascendente, debilita y anula poco a poco toda apertura al diálogo”. Y así, negando la existencia de una verdad última, , las ideas y creencias humanas pueden explotarse fácilmente con fines de poder.

Aquí está, observa Francisco, la diferencia, pequeña pero sustancial, entre un “laicismo saludable” y un “laicismo envenenado”. (Cabría hablar de una sana laicidad, distinta de un laicismo combativo y antirreligioso) “Cuando lo laico se convierte en ideología, se convierte en laicismo, y eso envenena las relaciones e incluso las democracias”.

Relanzar el Pacto Educativo Global

Frente a estas degeneraciones se alza el poder transformador de la educación. Las experiencias en este sentido son ya fructuosas. Las concreta en tres propuestas.

1) Alimentar la sed de democracia en los jóvenes. Se trata, apunta, de ayudarles a valorar el sistema democrático, que, aunque es siempre perfectible, es proteger la participación de los ciudadanos (cfr. Centesimus annus, 46), así como la libertad de elección, de acción y de expresión. Con ello se les ayuda a rechazar la uniformidad y apreciar la universalidad.

2) Enseñar a los jóvenes que el bien común se mezcla con el amor. El bien común no se puede defender, sin más, por la fuerza militar. Porque de esta manera se destruye, fomentando injusticias y violencias, y dejando muchos escombros: “Sólo el amor puede salvar a la familia humana”. “En esto –observa Francisco–, estamos viviendo el peor ejemplo cerca de nosotros”.

3) Educar a los jóvenes a vivir la autoridad como servicio. Todos estamos llamados a servir, ejerciendo cierta autoridad, en la familia, en el trabajo y en la vida social (cfr. Mensaje de lanzamiento del Pacto Educativo, 12-IX-2019). En cambio: “Cuando la autoridad va más allá de los derechos de la sociedad, de las personas, se convierte en autoritarismo y acaba en dictadura”. La autoridad es algo muy equilibrado, pero –añade– es algo hermoso que debemos aprender y enseñar a los jóvenes para que aprendan a manejarla.

Desea Francisco aprovechar esta oportunidad para relanzar el Pacto Educativo (para impulsar a los más jóvenes hacia el bien común global), que quiso iniciarse cuando estalló la pandemia.

“En el contexto provocado por la guerra de Ucrania –observa ahora el obispo de Roma– se destaca aún más el valor de este Pacto Educativo, para promover la fraternidad universal en la única familia humana, basada en el amor”.

Así es. Tanto la educación, como la santidad –a la que tanto contribuye–, y como la Cuaresma –que es un ejercicio de autoeducación–, son siembrasque valen la pena, eficaces ante tantos conflictos personales y sociales.

Tres chicas ganan el Concurso de Relatos de la Carrera por la Vida

Tres chicas ganan el Concurso de Relatos de la Carrera por la Vida