Sería necesario comenzar, puestos a tratar tal materia, por un conjunto de generalidades sobre la meditación, el recogimiento, el silencio, la oración, la piedad privada. No podemos aquí hacer otra cosa sino suponerlas ya conocidas. Pero es probable que las cuestiones y dificultades planteadas a propósito de la «visita» al Santísimo —es decir, de la plegaria ante el sacramento de la Eucaristía conservado en el tabernáculo— tengan de hecho, frecuentemente, un objeto más general: la oración contemplativa privada y de una cierta duración; y en cuanto a las objeciones hechas contra la «visita» , ¿no serán a menudo una especie de motivaciones intelectuales alegadas de golpe para sustraerse a las exigencias de la actitud contemplativa? Por otra parte, ¿conocéis a muchas personas que se den generosamente a la meditación y que, a la vez, experimenten dificultades ante la «visita»? Se debería en todo caso invitar a aquellos que se declaran contra la «visita» a examinar mejor su actitud y a preguntarse si sus objeciones no traducen en realidad la reacción del hombre que, comido por sus ocupaciones, trata sin cesar de sustraerse a la mirada de Dios. huyendo del recogimiento por ser incapaz de soportar esta paz de Dios que juzga y que purifica.

La «visita» en la tradición de la Iglesia

Los que atacan el sentido de la «visita» deben saber la extrema fragilidad de las teorías que se suelen alegar a este propósito apoyándose en la historia de los dogmas y de la piedad. En efecto, esas teorías cometen el error de dar con frecuencia a unos hechos exactos una interpretación errónea. Que no vayan, pues, a invocarlas para rechazar la doctrina del Concilio de Trento, o simplemente para no hacer caso de ella en la práctica.

1. La doctrina del Concilio de Trento

Según este Concilio, es una verdadera herejía, una herejía declarada, negar, en la teoría o en la práctica, el deber de rodear a Jesucristo, en el Sacramento del Altar, de un culto de adoración que revista una forma externa; o negar la legitimidad de una fiesta especial en honor de Jesús Sacramentado, de las procesiones eucarísticas, de las «exposiciones» , de la santa Reserva (Cfr. Denz, 878, 879, 888, 889). Tales textos dogmáticos dejan evidentemente en la sombra numerosas cuestiones: ¿cuál es la significación intrínseca de todas estas cosas? ¿Cómo se articula este culto eucarístico de adoración y la práctica de la santa Reserva en el conjunto de la vida cristiana y de la acción litúrgica? Es evidente que hubo en el curso de la historia de la Iglesia unas épocas y unas expresiones de la piedad cristiana que, como se ha dicho con humor mordaz, han podido dar la impresión de que la misa matutina no servía sino para consagrar la hostia destinada a la exposición vespertina del Santísimo Sacramento. Por su parte, la Iglesia oficial no ha intervenido con la suficiente energía, lo que ha traído como resultado verdaderas distorsiones en el sentido eucarístico. Pero esto no toca el fondo de la cuestión.

2. Una tradición milenaria

El motivo principal de la santa Reserva es la comunión de los enfermos. La definición del Concilio de Trento, lo mismo que una práctica varias veces secular, unánime, fructuosa, participada por los santos más esclarecidos, no deja ninguna duda sobre el valor específico y global de la devoción al Santo Sacramento fuera (si se puede hablar así) del Sacrificio, lo mismo si se trata de ejercicios de piedad personal o de ciertas formas públicas y comunes, tales como las «visitas» y las «exposiciones». Esos ejercicios son la manifestación de una fe auténticamente cristiana. Al decir esto, no pretendemos ser los defensores de cualquier iniciativa en este campo: ni de la exposición del Santísimo Sacramento durante la Misa, ni del gusto de las exposiciones «por el placer de ver la hostia», que conducen a la multiplicación indiscreta de esta práctica, etc.

3. El ideal del retorno a la antigüedad

Yo querría subrayar también la vanidad de un argumento a menudo alegado contra la devoción eucarística fuera de la misa: el hecho de que esa devoción no siempre ha existido en la Iglesia.

Esto sería empobrecer sensiblemente el patrimonio de la piedad católica, ceder a un falso romanticismo, volviéndose constantemente hacia la práctica de la Iglesia de las primeras edades y negando el carácter evolutivo de la piedad en el curso de la Historia. Porque el cristianismo se desarrolla en la Historia. Y una práctica milenaria que no tiene en su haber la historia de los mil primeros años tiene, sin embargo, su perfecto derecho de ciudadanía en la Iglesia. Si se quiere erigir la práctica de los primeros siglos en regla absoluta de la piedad, entonces que se sea lógico y que se aplique a todo tipo de cosas: al ayuno, a la estima universal con que se rodeaba la virginidad hasta el punto de despreciar el matrimonio, a la duración (que nosotros consideramos hoy excesiva) de los Oficios, al pesado aparato de prácticas de la vida monástica, etc. Pero los criterios de autenticidad cristiana no debemos ir a buscarlos en otro lugar, sino en el Espíritu de la Iglesia, de la Iglesia de todos los tiempos, en una humilde reflexión sobre las estructuras fundamentales de la realidad cristiana.

Ahora bien, éstas tienen como característica estar siempre ahí, y la Iglesia, estar ahí para atestiguarlas. Lo cual no quiere decir que las consecuencias a las que esas estructuras fundamentales conducen no tengan ellas por su parte una historia, y que en el plano teórico, lo mismo que en el plano práctico, alcancen en todas las épocas el mismo grado de explicitación; lo que no impide que, a partir del momento en que esas consecuencias afloran netamente a la conciencia de la Iglesia, constituyan un aspecto esencial de su existencia. Es dar prueba de una falta notable de sentido histórico (¡como si se pudiese dar marcha atrás en el curso de la historia!) pretender, en el nombre de una cierta «pureza», que las realidades eclesiales vuelvan a sus formas primitivas cuando han alcanzado cierto grado de desarrollo. Es necesario decir más bien que, en la Iglesia, como en la vida del individuo, existe un devenir y que este devenir goza de un derecho de posesión. Y esto no vale solamente para las verdades de carácter teórico.

Si se está de acuerdo sobre estos principios generales de apreciación en lo que se refiere al desarrollo y al uso de las «cosas de Iglesia», y si se tiene en cuenta el carácter universal, pode-roso, duradero y netamente manifestado de las aprobaciones y de los estímulos apremiantes que la piedad eucarística extraoficial ha recibido por parte de la Iglesia, de la negativa de ésta a abandonar la práctica de la Santa Reserva, de la doctrina que la Iglesia profesa sobre el carácter latréutico de la devoción al Santo Sacramento, etcétera, sería insensato predecir la desaparición de tal culto; lo que no quiere decir que no pueda experimentar en el futuro ciertas vicisitudes. En este sentido, la encíclica Mediator Dei, no contenta de preconizar la adoración de la Eucaristía, se constituye en promotora de las «piadosas y cotidianas visitas al Tabernáculo». El Derecho Canónico recomienda también la «visita al Santísimo Sacramento» (Canon 125,2; canon 1.273) y quiere que la «visita» forme parte de la enseñanza religiosa dada a todos los fieles (Cfr. igualmente los cánones 1.265-1.275, que tratan de la reserva y del culto de la Sagrada Eucaristía: es incluso un deber para numerosas iglesias conservar el Santísimo Sacramento).

Legitimidad de la «visita»

Pero vengamos ahora a los argumentos intrínsecos. ¿Cuál es el sentido y cuál debe ser el contenido de las «visitas»? Nos parece que no se debería, como se ha hecho ordinariamente, ligarlas exclusivamente a la presencia real de Cristo y a la adoración que ella merece como tal. Puede uno preguntarse, en efecto, si este fundamento tradicional, justo en sí, pero un tanto formal, es psicológicamente lo suficientemente fuerte para eliminar las resistencias que se oponen hoy a la práctica en cuestión. Se hace necesario desarrollar las verdaderas implicaciones.

1. Una objeción: La Eucaristía es esencialmente alimento

He aquí la dificultad fundamental que se alega en nombre de la teología. Es cierto que Cristo esta realmente presente en el Santísimo Sacramento. Pero ¿por qué una tal presencia? ¿Por el placer de estar entre nosotros? ¿Para ser adorado y honrado en razón de esta presencia, para sentarse en un trono y conceder unas audiencias? Lo mismo si se responde afirmativamente o si, como indica la teología dogmática, uno se contenta con decir que ahí no hay sino una motivación válida entre otras, será lo mejor acudir ante todo a la enseñanza del Concilio de Trento (Denzinger 878): el Sacramento de la Eucaristía ha sido instituido por Cristo, se nos dice, «ut sumatur» (para ser tomado como alimento). La estructura fundamental de la Eucaristía consiste en su carácter de comida, en su relación al uso a que está destinada. Esta es la verdad de fondo de toda nuestra reflexión.

No vayamos a olvidar esto. No vayamos, en consecuencia, por nuestra práctica o nuestra «sensibilidad» eucarísticas, a levantar entre nosotros y los protestantes (que parten siempre de esta verdad en su teoría y su práctica de la Cena) un obstáculo desprovisto de toda fundamentación. Para el teólogo, el alfa y la omega de toda la teología dogmática es la palabra del Evangelio: «Tomad y comed, éste es mi Cuerpo», y no una proposición de este estilo: «Cristo está aquí presente.» Betz tiene, por tanto, razón al decir que la división tripartita del tratado de la Eucaristía, que comienza por la cuestión de la presencia real y sólo después aborda el tema de la comunión y del sacrificio, crea un malestar y constituye un desenfoque.

La reflexión teológica destinada a esclarecer el problema de la «visita» debe apoyarse también sobre el principio fundamental enunciado por el Concilio de Trento: «La Eucaristía ha sido instituida para ser tomada como alimento» (Denzinger, 878). Este principio implica ciertamente la presencia real de Cristo, porque el alimento ofrecido no es otro sino su Cuerpo y su Sangre. Pero desborda esta simple afirmación, porque nos presenta el don que se nos hace como estando destinado a ser tomado a modo de alimento. Es preciso, por tanto, utilizarlo aquí con toda la amplitud de su contenido.

Siendo esto así, se ve en seguida qué es lo que da pie a la objeción. Es evidente, se dirá, que Cristo merece la adoración cuando «se hace uso de Él», porque está presente cuando se nos da como alimento de la vida eterna. Pero ¿cómo, a partir de este principio base, justificar un culto fuera de tal presencia, un culto que no se confunde con la adoración del Señor necesariamente concomitante a la recepción de su Cuerpo, un culto que se sitúa fuera de una tal recepción e independientemente de ella? Esta es la posición protestante: ellos se resisten a hacer aquí un uso formal de la lógica, y no se creen autorizados por la Escritura a extender hasta ahí el culto eucarístico.

Subrayemos que el Concilio de Trento justifica la Santa Reserva por la necesidad de poder dar la comunión a los enfermos. No invoca ninguna otra razón, y en este punto recoge los datos de la Historia: es, en efecto, la necesidad (o la legitimidad) de recibir la comunión fuera de la Misa la que ha motivado ante todo la Santa Reserva y no la necesidad de tener cerca de nosotros a Jesús, «dulce solitario del Tabernáculo». El Concilio considera, pues, la Santa Reserva en relación esencial con la recepción del sacramento, y, al hacer esto, explica la práctica de la Santa Reserva en la línea del principio fundamental evocado más arriba (Denzinger, 879, 889).

2. Respuesta de la Escritura

Nos apoyamos aquí únicamente sobre la Biblia, sobre los datos bíblicos más originales.

Comenzaremos por decir que una exégesis rigurosa ve en el Cuerpo y en la Sangre la Persona del Señor todo entero. El Cuerpo y la Sangre designan aquí la Persona de Jesús en tanto que encarnada, su «Yo» en su constitución física, este ser viviente que se ha «ligado» a la sangre para cumplir su papel de servidor de Dios estableciendo la Nueva Alianza en su Sangre. Es, por tanto, Él mismo quien se da en alimento. Pero entonces no se trata solamente, en el lenguaje neotestamentario, del Cuerpo y de la Sangre de Jesús en el sentido que el lenguaje moderno atribuye a estas palabras (aunque una especulación teológica y la noción de «concomitancia» (Denzinger, 876) permitan extender legítimamente el sentido de las palabras concretas de Jesús y designar con ellas la presencia de toda su Persona en el sacramento). La verdad es muy distinta. Lo que Cristo nos da, si uno se atiene a sus palabras expresas interpretadas directamente según la significación que ellas tienen en el lenguaje arameo, es El Mismo: ¿no vemos, por otra parte, que San Juan (6,57) emplea la primera persona del pronombre personal en el lugar de la carne y de la sangre? Es, por tanto, Él mismo todo entero que se nos da verdaderamente en alimento. También la adoración es aquí plenamente legítima, porque es a Él a quien se dirige, y no a un alimento que se compondría de «elementos» . La antigüedad cristiana ha podido tener hacia la Eucaristía un comportamiento «cosista». Pero tal actitud no sabría de ningún modo presentarse como la interpretación exacta y exhaustiva del dato bíblico. Por el contrario, el sentimiento que se tuvo en la Edad Media de encontrar en la Eucaristía a la Persona encarnada de Jesús está completamente en el espíritu de la Biblia. He aquí por qué es completamente legítimo invocar la Sagrada Escritura para legitimar todos los actos por los cuales se quiere testimoniar a alguien la consideración debida a su naturaleza; y se trata aquí de la Persona de Jesús!

Demos ahora un paso más. El lenguaje de la Escritura es tan claro como simple: si el Señor, con su realidad corporal y su potencia creadora de salvación y de la Nueva Alianza, está allí como alimento, lo está como alimento «ofrecido para nuestro uso», y no como alimento que se ha tomado ya. Una frase como ésta: «Cristo está allí como alimento» no puede significar, en el lenguaje de la Biblia, que estaría presente en el momento en que se le toma como alimento, sino más bien presente para ser tomado como alimento. El uso del sacramento supone el realismo de su contenido, éste no es la consecuencia de aquél: sobre este punto los luteranos están de acuerdo con los católicos; en contra, los protestantes reformados.

Si esto se comprende, no hay dificultad insuperable para admitir la proposición siguiente: en tanto que el alimento está ahí destinado a ser tomado, el Señor está ahí para ser recibido por nosotros; y en tanto que está ahí, ¿cómo no podríamos y deberíamos venir a El como al Señor que se ha entregado por nosotros y que quiere entregarse a nosotros?

Es necesario decir aquí sin temor que la cristiandad, desde los tiempos más antiguos, ha desarrollado pacíficamente la idea de que el alimento sacramental, a semejanza de las comidas ordinarias, no pierde su carácter de alimento por el hecho de que crezca el intervalo de tiempo que separa las palabras consagratorias del momento en que se le va a recibir. ¿No vemos esto en la misma Misa? Porque también en la misa transcurre un cierto espacio de tiempo entre la consagración de las especies eucarísticas y su recepción. Esto mismo sucedió en la Cena, entre el momento en que Jesús pronuncia las palabras sagradas presentando a sus apóstoles el pan y el vino y el momento en que éstos abrieron la boca para recibirlo. En tanto que, según la estimación corriente de los hombres, el pan permanece pan, es decir, algo que ha sido hecho para ser comido (estamos en presencia de un concepto esencialmente humano y no ante un simple objeto químico), Cristo está ahí presente, Cristo que se ofrece a sí mismo en alimento, con todo lo que esto implica como actitud correspondiente por parte del hombre llamado a recibirle. Y he ahí lo que legitima el culto de adoración hacia la Eucaristía.

Pero la inversa es igualmente verdadera: la adoración de Cristo en la Eucaristía no alcanza plenamente el objeto del culto sino cuando el Señor es allí adorado como aquel que se ofrece a nosotros en alimento, como el «servidor de Dios» que ha tomado un cuerpo y que está ahí corporalmente presente, que ha fundado en su Sangre la nueva y eterna Alianza y que quiere, al darnos este pan en alimento, darse a nosotros y darnos, para que llegue a ser nuestra, la salvación que es Él Mismo, con todo su peso de realidad y su carácter definitivo. Comprendida así, la presencia de Cristo, dondequiera que se encuentre realizada, es, bajo las especies sensibles, la presencia misma de nuestra salvación: una presencia que rememora el acto sacrificial y sacramental al cual debe su origen, una presencia que es preludio a la recepción de la Eucaristía, ese acto por el cual esta salvación se hará plena y sacramentalmente nuestro bien propio.

Es superfluo, pensamos, plantear la cuestión de saber qué hostia adoro yo aquí o allí. La teología no tiene nada que ver con ello. Lo esencial es que Cristo está allí y que yo he sido invitado a recibirle cada vez que abro mi boca para tomar una hostia consagrada, cualquiera que sea en concreto.

3. Dos aspectos del Santo Sacramento

Así llegamos a determinar, a la vez que su contenido, el sentido exacto de la «visita». La «visita» -también ella- pone al hombre en presencia del signo objetivo y sacramental de la muerte ofrecida por Jesús en sacrificio para nuestra salvación; es la continuación de la misa en el plano interior y personal y «engancha» por decirlo así, la próxima comunión. Es necesario, por tanto, decir de la «visita» todo lo que habría de ser dicho a propósito de la acción de gracias y todo lo que es, en el sentido propio de la palabra, preparación a la comunión. Ambas prácticas son, en efecto, perfectamente legítimas, porque nos encontramos ante el signo objetivo de lo que es, simultáneamente, el fundamento de nuestra salvación y el medio de apropiárnosla: ante el Cuerpo y la Sangre del Señor, ante el Señor presente con la realidad concreta de su Cuerpo que quiere darnos en alimento sacrificial de una manera propia a cada uno.

El Señor «conservado» en las especies sacramentales lo está bajo un doble título: como el Señor que se ha ofrecido en sacrificio en la Santa Misa y como el Señor que quiere dársenos en alimento. Bajo esta misma perspectiva es preciso concebir la adoración del Santísimo Sacramento así «conservado»; de lo contrario, ésta perdería su sentido a los ojos del hombre, sería como un extraño sucedáneo de la adoración que se debe a Dios por su presencia universal, no sería sino una manera, cuyo sentido permanece incierto, de actualizar nuestra unión sobrenatural con Cristo que, por otra parte, siempre y en todo lugar es posible. En efecto, si Dios nos ha dado la presencia eucarística y nos ha garantizado su importancia, si esa presencia no es una innecesaria duplicidad de la presencia universal y de nuestra unión con Cristo, es porque ella nos da al Señor en cuanto que se ofrece en el sacrificio de la cruz y que, en la misa (y en el alimento que tenemos como consecuencia), se hace presente como tal y como tal se ofrece para llegar a ser nuestro alimento.

4. La Eucaristía, signo sacramental de la unión de la Iglesia

Podríamos también recordar, cuando estamos delante del Santísimo Sacramento, que Él representa igualmente el signo sacramental de la unidad de la Iglesia. Como dice el Concilio dé Trento, es «símbolo de la unidad y caridad por las cuales Cristo ha querido que todos sus fieles estuvieran unidos entre sí» (Denz 873 a); es el «símbolo de este Cuerpo único del cual Él mismo es la cabeza» (Denz.. 875).

En la visita al Santísimo Sacramento estamos, pues, ante Cristo en tanto que unidad de la Iglesia, ante el misterio mismo de la Iglesia, ante la manifestación más santa de esta Iglesia que es, bajo su aspecto visible, la forma histórica y sensible de la salvación que Dios opera en nosotros. Puede así comprenderse hasta qué punto la «devoción al Tabernáculo» más personal, lejos de ser el signo de un individualismo religioso, constituye, si adopta una expresión conveniente, un medio de manifestar la pertenencia a la Iglesia y el consiguiente sentido de responsabilidad, así como la ocasión de orar por la Iglesia. Es aquí donde podría hablarse, en un sentido muy auténtico y muy profundo, de un apostolado de la oración…

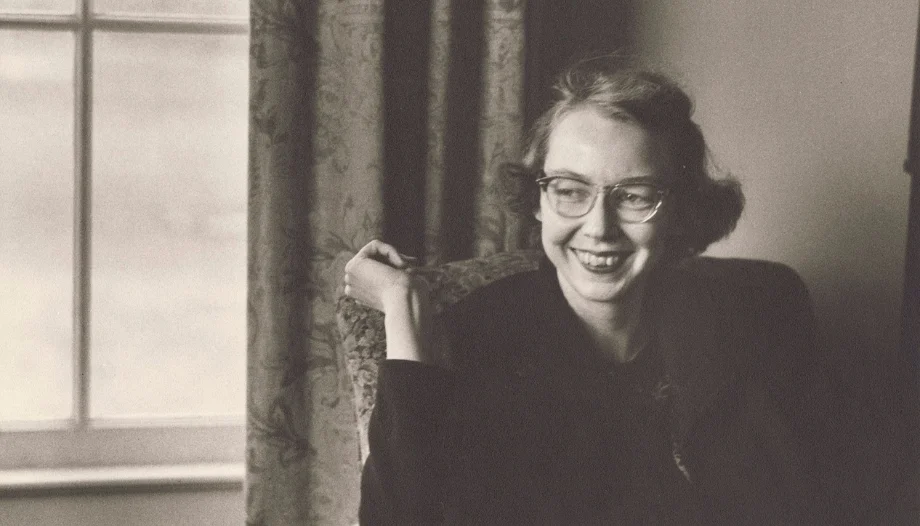

El autorKarl RahnerSacerdote jesuita y teólogo alemán (1904-1984), considerado uno de los más influyentes del siglo XX.

Una explicación de la situación financiera del Vaticano

Una explicación de la situación financiera del Vaticano